Forschung

Forschungsschwerpunkte

Ich forsche zu dynamischen Systemen, d.h. ich möchte das Verhalten komplexer, zeitabhängiger Systeme verstehen. Dafür verwende ich verschiedene mathematische Methoden zur Modellierung und Simulation der Systeme, von klassischen Verfahren bis KI. Die Systeme sind meist Systeme, die sich mittels physikalischer Gesetze beschreiben lassen und kommen aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Aktuell beschäftige ich mich mit dem Verhalten großer Menschenmengen in Räumen, smarten Temperaturregelungen in Gebäuden und sogenannten Ersatzmodellen (basierend auf neuronalen Netzen). In der Vergangenheit habe ich mich mit Modellierung, Simulation und Regelung von Kühlprozessen in Fahrzeugen, Thermomanagement von E-Motoren, Abgasnachbehandlungen in Katalysatoren, gekoppelten Wärmetransfer-Prozessen und allgemein thermodynamischen Prozessen beschäftigt.

- Ersatzmodelle/ grey-box Modelle für komplexe physikalische Systeme z.B. basierend auf neuronalen Netzen, z.B. zur Vorhersage von multivariaten Zeitreihen

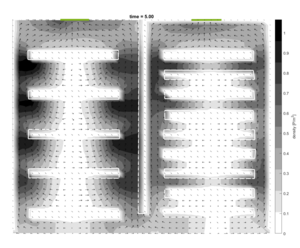

- Modellierung mit partiellen Differentialgleichungen (z.B. Fußgängerbewegungen)

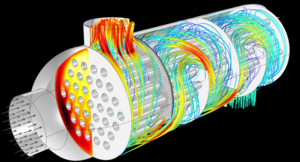

- gekoppelte Wärmetransfer-Probleme (wie sie bei allen Kühlvorgängen auftauchen)

- Optimierung des Thermomanagement (in ver. Anwendungen)

- geometrische Glättungsmethoden für Berechnungsnetze

- partiell hyperbolische Systeme/ diskrete dynamische Systeme