Für Forschende

Das Referat Forschung und Transfer unterstützt Sie von der Antragsbegleitung bis zum Abschluss Ihrer Forschungsprojekte und hilft bei der Vermarktung Ihrer Entwicklungen.

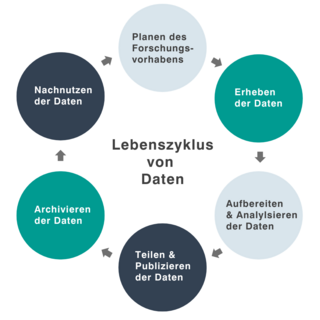

Forschungsdatenmanagement im Forschungsprozess

Ein gutes Forschungsdatenmanagement begleitet das gesamte Projekt – von der ersten Idee bis zur langfristigen Archivierung.

1. Planung

Bereits vor Projektstart sollte klar definiert werden, wie mit den zu erhebenden Forschungsdaten umgegangen wird. Sie legen einen Datenmanagementplan an.

• Datenmanagementplan (DMP) – Dokument, das beschreibt, welche Daten entstehen, wie sie gespeichert, dokumentiert, geteilt und archiviert werden. Viele Fördergeber (z. B. DFG, EU) verlangen einen DMP.

• Forschungsdesign & Datenformate – die Auswahl offener, nachhaltigen Formate (z.B. CSV statt proprietäres Excel-Format) erleichtert die spätere Nachnutzung und Archivierung.

2. Datenerhebung & -verarbeitung

Klare Strukturen und Dokumentation sorgen für Effizienz und Nachvollziehbarkeit.

• Dateibenennung – einheitliche, verständliche Namen (z. B. projektname_YYYYMMDD_version).

• Versionierung – Änderungen nachvollziehbar dokumentieren (z. B. Git für Code, Versionsnummern für Datensätze).

• Metadaten – beschreibende Informationen zu den Daten (z. B. Messmethoden, Geräte, Parameter) – am besten nach anerkannten Standards (z. B. Dublin Core, DataCite Metadata Schema).

3. Speicherung & Sicherung

Sichere und redundante Ablage schützt vor Datenverlust. Es gilt die 3-2-1-Backup-Regel.

• Lokale Speicherorte – gesicherte Netzlaufwerke der HTWG, externe Festplatten (nur mit Backup).

• Cloud-Dienste – nur Dienste verwenden, die Datenschutz und IT-Sicherheitsstandards erfüllen (bei personenbezogenen Daten nur DSGVO-konforme Lösungen).

• HTWG-Server – Nutzung der hochschuleigenen Infrastruktur für sensible und projektkritische Daten empfohlen.

• 3-2-1-Prinzip im Kontext von Datensicherung.

4. Archivierung & Publikation

Nach Projektabschluss sollten die Daten langfristig verfügbar bleiben. Prinzip ist: so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig.

• Repositorien – allgemein: Zenodo, Handreichung Repositorienwahl; fachlich: Handreichung disziplinenspezifische Repositorien (z. B. GenBank, PANGAEA).

• DOI-Vergabe – dauerhafter digitaler Identifikator für eine eindeutige Zitierbarkeit (Digital Object Identifier)

• Langzeitarchivierung – Formate und Speicherorte wählen, die auch nach vielen Jahren noch lesbar sind (z. B. PDF/A, TIFF, offene Text- oder Tabellenformate).

• EU – Der EOSC EU Node Resource Catalogue ist eine zentrale, qualitätsgesicherte Datenbank, die detaillierte Informationen zu europäischen Forschungsressourcen bündelt. Dazu zählen Organisationen, Dienste, Tools, Datensätze, Publikationen und Software. Der Katalog wird von der European Open Science Cloud (EOSC) betrieben und integriert Daten aus führenden europäischen Quellen. Durch dedizierte Qualitätsprozesse, wie Datenanreicherung und Filterung nach FAIR-Prinzipien, wird ein hoher Informationsstandard gewährleistet. Weitere Informationen: https://open-science-cloud.ec.europa.eu/news/eosc-eu-node-resource-catalogue