Fakultät Informatik

Die Informatik ist Treiber der digitalen Transformation in der Gesellschaft. Wir bieten Ihnen praxisnahe Ausbildungen für eine zukunftssichere und vielfältige Berufstätigkeit.

Forschung an der Fakultät Informatik

Die Forschung an der Fakultät Informatik ist anwendungsorientiert und praxisnah. Das Spektrum an Forschungsthemen ist weit gespannt: Es umfasst Themen der Bildverarbeitung, Computergraphik, Geschäftsprozesssteuerung, Berechnung von Personenflüssen, IT-Sicherheit sowie Biomedical-, Mobile- und Automotive Computing und Smart Home & Living.

Die große Bandbreite an Forschungsprojekten zeigt, wie vielseitig und faszinierend das Arbeitsfeld der Informatik ist. Dies erfahren auch unsere Studierenden, die in diese Projekte einbezogen werden, und die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die sich nach ihrem Studium weiter qualifizieren.

Eine vollständige Liste aller Forschungsprojekte der Fakultät Informatik finden Sie auf den Seiten des Forschungsreferats.

Liste Forschungsprojekte

Im Folgenden stellen wir Ihnen ergänzend die Forschungsinstitute vor, in denen Mitglieder der Fakultät Informatik involviert sind, sowie zusätzliche Forschungsaktivitäten.

Forschungsinstitute

Das Institut für Optische Systeme an der HTWG Konstanz beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 mit einem repräsentativen Querschnitt durch die aktuellen optischen Technologien.

Im Vordergrund steht dabei der Systemgedanke, der eine thematische Abdeckung aller im industriellen Umfeld wichtigen Bereiche und Komponenten erfordert.

Das Ziel des Instituts ist es, für alle Systemkomponenten eine kompetente Ansprechstelle zu sein. Dabei werden auch Anwendungen außerhalb der optischen Systeme betrachtet und die folgenden Themenfelder abgedeckt:

- Lichttechnik

- optische Messtechnik

- Bild- und Geometrieverarbeitung

- Computergrafik

- Computer Vision

- maschinelles Lernen und KI

- mathematische Modellbildung und Simulation

Der Forschungsschwerpunkt des IOS hat sich an der HTWG Konstanz als einer von drei Schwerpunkten im Bereich Forschung und Lehre über die Fakultäten Informatik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen sowie Elektro- und Informationstechnik hinweg herausgebildet.

Institut für Systemdynamik (ISD)

Eine Vielzahl von komplexen Fragestellungen der angewandten Forschung sind gekennzeichnet durch die Verknüpfung von Aufgaben der Messwertaufnahme, der Verarbeitung der generierten Signale und der Ansteuerung bzw. Regelung dynamischer Systeme. Übergeordnet besteht in verschiedensten Bereichen der Bedarf, mit den zu entwickelnden bzw. verwendeten Algorithmen und Verfahren Optimalität zu gewährleisten.

Das Institut für Systemdynamik Konstanz (ISD) dient der Forschung und Entwicklung in den Bereichen: Regelungstechnik, Signalverarbeitung und Optimierung dynamischer Systeme. Die Themengebiete reichen von der Akustik über die Mechatronik und Robotik bis hin zum Energiemanagement.

Konstanzer Institut für Prozesssteuerung (kips)

Die zielgerichtete Steuerung der Geschäftsprozesse gehört zu den zentralen Führungsaufgaben eines Unternehmens oder einer Institution. Diese Steuerung kann dabei auf verschiedenen Ebenen erfolgen:

- Governance: Wem stehen die Entscheidungsrechte über den Prozess zu?

- Strategie: Wie ist der Prozess langfristig zu gestalten?

- Operative Steuerung: Welche Kennzahlen stehen im Vordergrund? Welche Abweichungen zum Ziel ergeben sich?

- Ausführung: Wie ist die Umsetzung zu koordinieren?

- Implementierung: Wie kann der Prozess(-schritt) durch IT unterstützt werden?

Die Erfahrung in der Unternehmenspraxis zeigt dabei, dass hierbei die Integration der verschiedenen Steuerungssichten einen signifikanten Mehrwert liefert. An diesem Punkt setzt das kips an und verknüpft diese Ebenen in einem integrierten Modell und einem korrespondierenden Toolset.

Im Rahmen der anwendungsorientierten Forschung im kips werden Leitlinien, Instrumente und Werkzeuge entwickelt, welche diese Integration auch in der betrieblichen Anwendung umsetzbar machen.

Durch diese Forschungstätigkeit entsteht ein Mehrwert für die kooperierenden Unternehmen und Institutionen. Diese können frühzeitig innovative Verfahren der Prozesssteuerung kennenlernen und einsetzen. Darüber hinaus partizipieren auch die Studierenden an der Arbeit des Instituts: Sie lernen den Bezug der Theorie in der Unternehmenspraxis im Rahmen von spannenden Projekten kennen.

Weitere Forschungsaktivitäten

Moderne Datenbanksystem-Technologie

Forschung im Bereich Datenbanksysteme (DBS) ist angesiedelt im Datenbanksysteme-Labor.

Schwerpunkte:

- "Modern SQL": neue Features im ISO-Standard SQL:2023 und in Oracle AI Database 26ai etc.

- Graph-DBS: Anwendungsszenarien, Anfragesprachen (z.B. ISO-Standard GQL), Schema-/Constraint-Unterstützung, Graph-Algorithmen etc.

- Integration von Datenbanksystemen und Artificial Intelligence

- Testdaten-Modellierung und -Generierung für Datenbank-gestützte Anwendungen

Beispiele:

- Realisierung eines geographisches Strecken-Informationssystem für Läuferinnen und Läufer auf Basis einer Graph-Datenbank

- Verknüpfung von DBS-Technologie und Large Language Models zur Unterstützung juristischer Fallprüfungen mittels Retrieval Augmented Generation

Unsere Forschung im Bereich Datenbanksysteme dient auch einer Weiterentwicklung der Lehre in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Fakultät Informatik. In Abschlussarbeiten und Projekten arbeiten wir mit Unternehmen aus der Region zusammen.

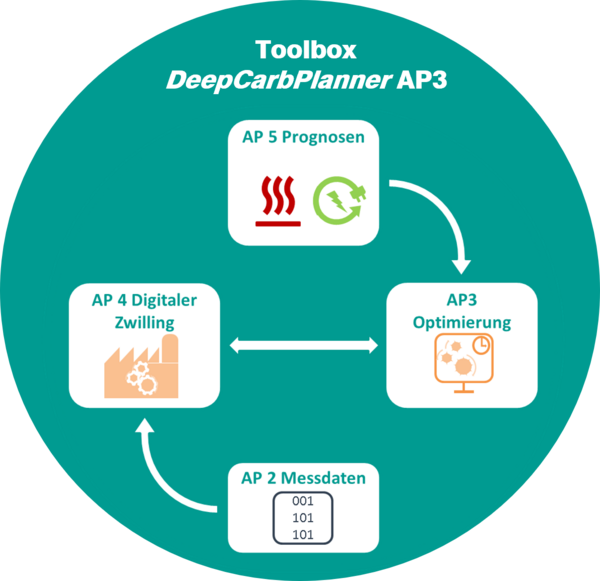

DeepCarbPlanner

DeepCarbPanner oder auch Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie durch intelligente Sektorkopplung mit KI basierten probabilistischen Prognosenund Betriebsführungen ist ein gemeinsames Forschungsvorhaben des Instituts für angewandte Forschung und des Instituts für optische Systeme.

Forschungsfrage:

Wie können die CO2-Emissionen in der energieintensiven Industrie reduziert werden?

Projektziel:

Entwicklung einer Toolbox zur Berechnung von CO2 Emissionsreduktionspfaden für die

- Optimierung der Produktion mit bestehendem Maschinenpark

- Optimale Investition in klimaneutrale Technologien

unter intelligenter Ausnutzung der Sektorkopplung.

Herangehensweise:

- Probabilistische Vorhersagen und stochastische Optimierungen

- Kombination von physikalischen und Deep Learning Modellen

Bildbeschreibung des Ablaufplans “Toolbox DeepCarbPlanner AP3”: Der Ablauf verläuft von „AP 5 Prognosen“ zu „AP3 Optimierung“, der in wechselseitiger Richtung mit „AP 4 Digitaler Zwilling“ steht und der widerum von „AP2 Messdaten“ gespeist wird.

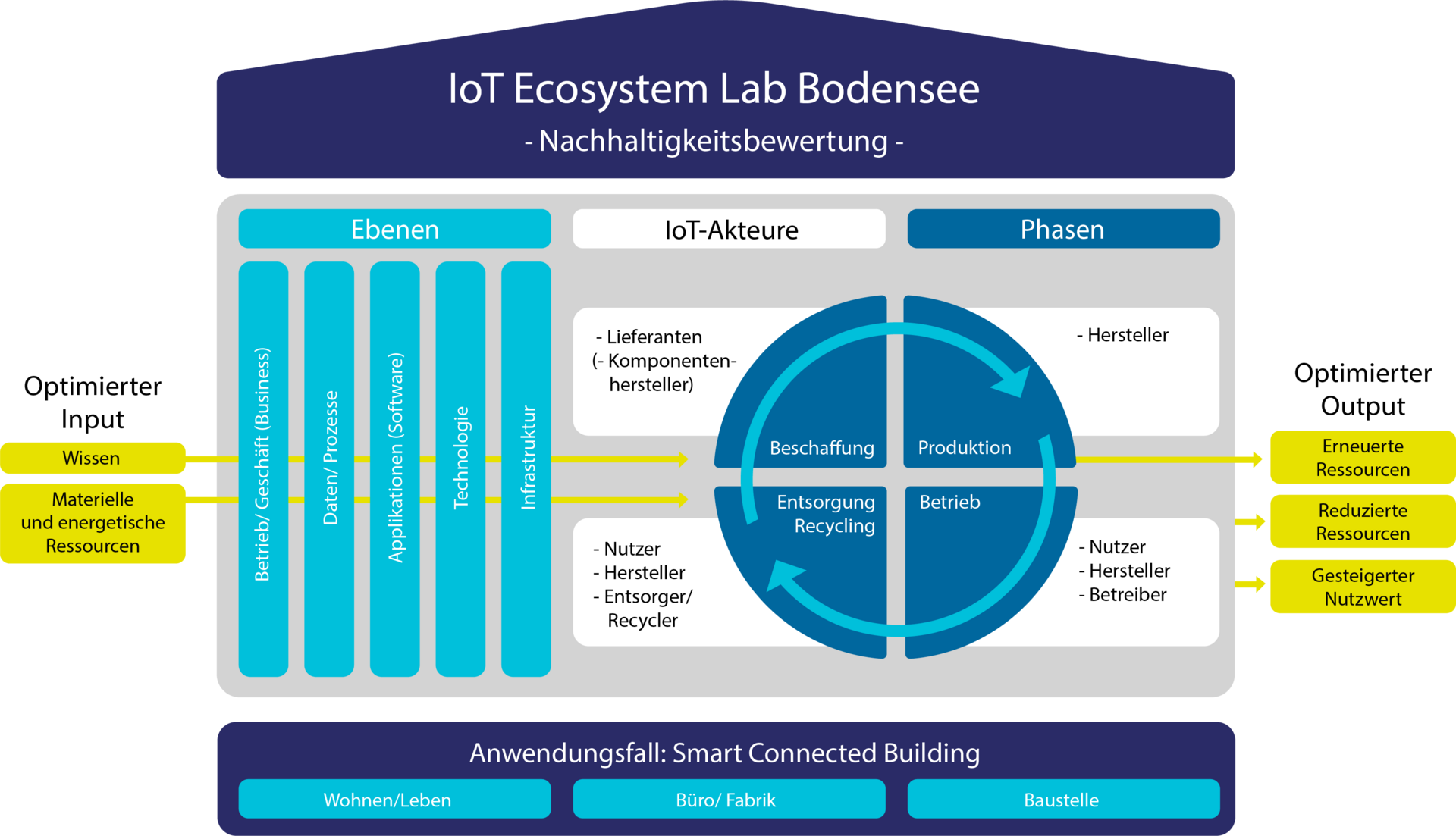

Gemeinsam mit der Fakultät Architektur und Gestaltung sowie dem Bodenseezentrum Innovation 4.0 war die Fakultät Informatik mit dem IoT Sustainability Lab bei der Ausschreibung von Innovationslaboren erfolgreich. Das Lab wird vom grenzüberschreitenden EU-Förderprogramm Interreg VI Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein und der Neuen Regionalpolitik des Schweizer Bundes in den kommenden vier Jahren mit ca. 2 Mio Euro gefördert und dabei von dem Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee begleitet.

Ziel & Beteiligte

Das IoT Sustainability Lab untersucht die Effekte des Internet of Things (IoT, Internet der Dinge) auf Nachhaltigkeit, um technische Lösungen und innovative Geschäftsmodelle für IoT-Services zu entwickeln. Als Anwendungsbeispiel dient der Gebäudesektor. Neben den Hochschulpartnern Fachhochschule Vorarlberg, Universität Liechtenstein, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der Ostschweizer Fachschule und der Zeppelin-Universität sind unter anderem folgende Praxispartner am Lab beteiligt: ISC Konstanz e.V., das Lichttechnikunternehmen Zumtobel Group, Anta Swiss, ein Hersteller von Abfallsammelsystemen sowie RhySearch, das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal. Daneben engagieren sich weitere Unternehmen wie z.B. Bosch Smart Home GmbH sowie Implenia AG als assoziierte Partner.

Beitrag der Fakultät

Das Labmanagement und damit die Leitung obliegt der HTWG, die inhaltliche Leitung dabei Prof. Dr. Sonja Meyer. In der Fakultät Informatik wird hauptsächlich ein Tool zur vereinfachten Nachhaltigkeitsbewertung von IoT-Lösungen entwickelt. Die Professorinnen Doris Bohnet und Sonja Meyer werden bei dieser Aufgabe von dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Mohamed Ramadane unterstützt, der seit dem 01.08.2023 als Doktorand an der Fakultät Informatik arbeitet.

weitere externe Infos zum Innovationslabor IoT

IT-Sicherheit

Forschung zur IT-Sicherheit an der Fakultät Informatik ist angesiedelt im Labor für IT-Sicherheit.

Schwerpunkte

- sichere Softwareentwicklung

- Schutz vor Malware

- zuverlässige Cloud-Anwendungen

- proaktive IT-Forensik

Unsere Forschung zur Verbesserung der Trainingsmaßnahmen zur Entwicklung sicherer Software dient auch einer Weiterentwicklung der Lehre in Veranstaltungen zu IT-Sicherheit im Bachelor und Master. In Forschungsprojekten arbeiten wir mit Unternehmen aus der Region zusammen. Unsere Arbeit wird durch eine Stiftungsprofessur der Auerbach-Stiftung unterstützt.

Berechnung von Personenflüssen

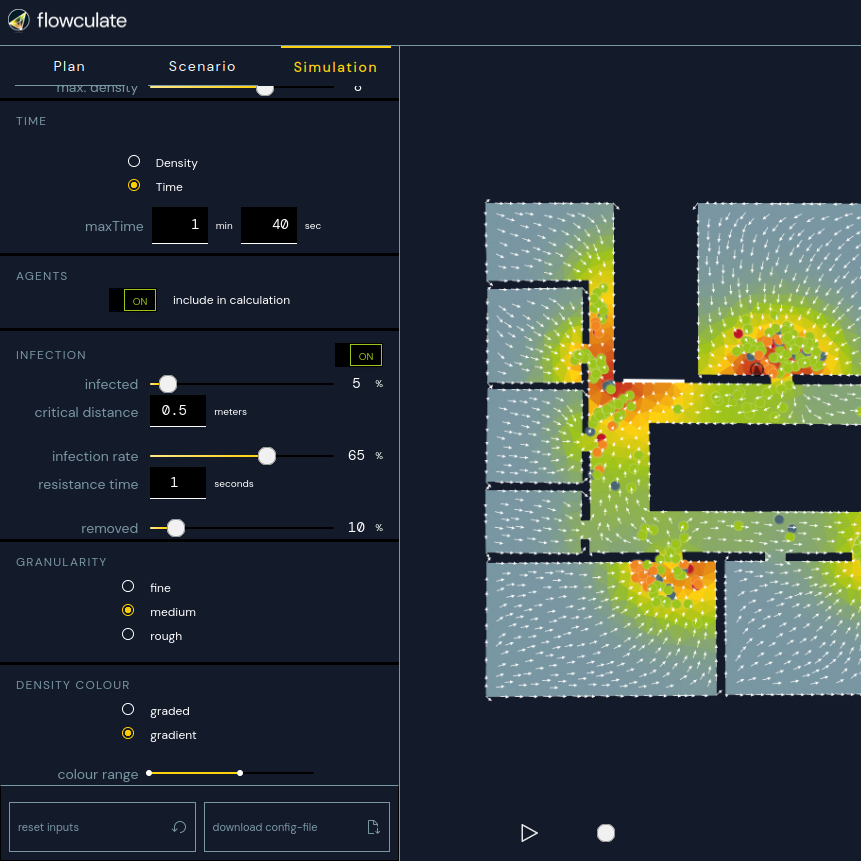

PInG - Validierte Simulation von Personenströmen und Infektionsrisiken zur Gestaltung sicherer Veranstaltungen und Räume

Im Projekt PInG (steht für Personen, Infektionen, Gestaltung) wird unter der Leitung von Prof. Dr. Rebekka Axthelm die Ausbreitung von Infektionskrankheiten in Abhängigkeit von Raumgestaltung und der damit verbundenen Bewegungsform von Personen modelliert und numerisch berechnet. Das Projekt wird von der Interreg gefördert.

Schwerpunkte

- partielle Differentialgleichungen

- Finite-Elemente Methoden

- SIR-Modellierung

- Validierung

Können Maßnahmen während einer Pandemiesituation reduziert werden, wenn durch optimale Raumgestaltung die Ausbreitungswahrscheinlichkeit einer Infektionskrankheit verringert werden kann? Im Vorgängerprojekt eFlow ist ein Prototyp der geplanten Software namens flowculate entstanden, der bereits frei verfügbar ist. Anwendende können ihren Raum selbst gestalten und geeignete Parameter eines Evakuierungsszenarios wählen. Die Simulation zeigt, basierend auf der Raumgestaltung, wie sich die Menschen während einer Evakuierung im Raum bewegen und mit welcher Wahrscheinlichkeit wo sehr hohe Dichten auftreten werden. Es lassen sich Parameter spezifischer Infektionskrankheiten einstellen und als Ergebnis liefert die Simulation eine mögliche Ausbreitung der Krankheit basierend auf der Bewegung der Personen.

Im Projekt PInG wird nun weiteren Aspekten nachgegangen: Um die Güte der Simulationsergebnisse zu bewerten, müssen möglichst viele Szenarien validiert werden. Zudem wird untersucht, ob verschiedene Raumbelüftungen relevante Änderung der Ergebnisse mit sich bringen. Ein weiterer Punkt ist die Simulation von Nicht-Evakuierungsszenarien, da solche Szenarien durch das zugrundeliegende Modell in flowculate nicht abgedeckt werden. Es stellt sich die Frage, ob Berechnungen auch durchgeführt werden können, wenn als Grundlage gemessene Daten vorliegen, die eine typische Wahrscheinlichkeitsverteilung von Personen beschreiben.

Projektträgerschaft

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer frei zugänglichen Simulationssoftware, mit deren Hilfe Personenströme in Räumen und gleichzeitig die damit verbundene Ansteckungswahrscheinlichkeit verschiedener Infektionskrankheiten simuliert werden können. Wir wollen KMUs die Möglichkeit geben, Ergebnisse der Berechnungen für ihre Zwecke zu nutzen. Das Projekt ist ein Verbundprojekt mit der Fachhoschule Vorarlberg und wird mit einer Fördersumme von 465'797 EUR durch die Interreg ABH unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.interreg.org/projekte-1/interreg-vi/ping.

Ubiqitous Computing Lab (UC-Lab)

Das Ubiquitous Computing Lab (UC-Lab) unter Leitung von Prof. Dr. Ralf Seepold legt seine Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte auf vier Bereiche:

- Biomedical-Computing

- Mobile-Computing

- Automotive Computing

- Smart Home & Living

Der Bereich Biomedical-Computing untersucht Fragestellungen für ein selbstbestimmtes und gesundes Leben, die innerhalb einer modernen Gesellschaft relevant und einschlägig sind. Es werden Algorithmen und auch Spezial Hardware entwickelt, die Lösungen unterstützen und prototypisch deren Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die Themen Schlafmedizin und Stress-Management sind exemplarische Forschungsthemen, die z.B. mit Promotionen erforscht werden.

Mobile Computing bietet immer neue Innovationen als Teil eingebetteter Systeme oder auch von Smartphones. Die Erkennung, Erfassung und Vorverarbeitung von Umgebungs- und auch personenbezogenen Parametern steht im Vordergrund der Forschungen, die häufig Hard- und Software-Bezug haben. Sie beziehen sich gleichermaßen auf externe Parameter, wie z.B. ein Standort, als auch auf personenbezogene, wie z.B. der Herzschlag in einem Body-Area Network.

Automotive Computing untersucht Fragestellungen im Bereich des Automotive-Software Engineering oder auch in der Simulation des Verhaltens eines Fahrzeugs unter Einbeziehung des Virtual Car Simulators, der im Labor weiterentwickelt wird.

Smart Home & Living setzt den thematischen Schwerpunkt auf das Feld des Assisted-Living. Dieses Thema ist insbesondere durch den demographischen Wandel beschleunigt zu einer Technologie-Transfer Leistung geworden. Die Arbeiten des Labors werden im Ecolar-Haus entwickelt und getestet, so dass dies gleichzeitig das Living Lab des Ubiquitous Computing Labor wurde. Es zeigt neue Innovationen aber auch prototypische Anwendungen, die über den Bereich SmartHome weit hinausgehen. Es wird ein wesentlicher Beitrag zum barrierefreien Zugang neuer Technologien geleistet.