Architektur

Bachelor und Master

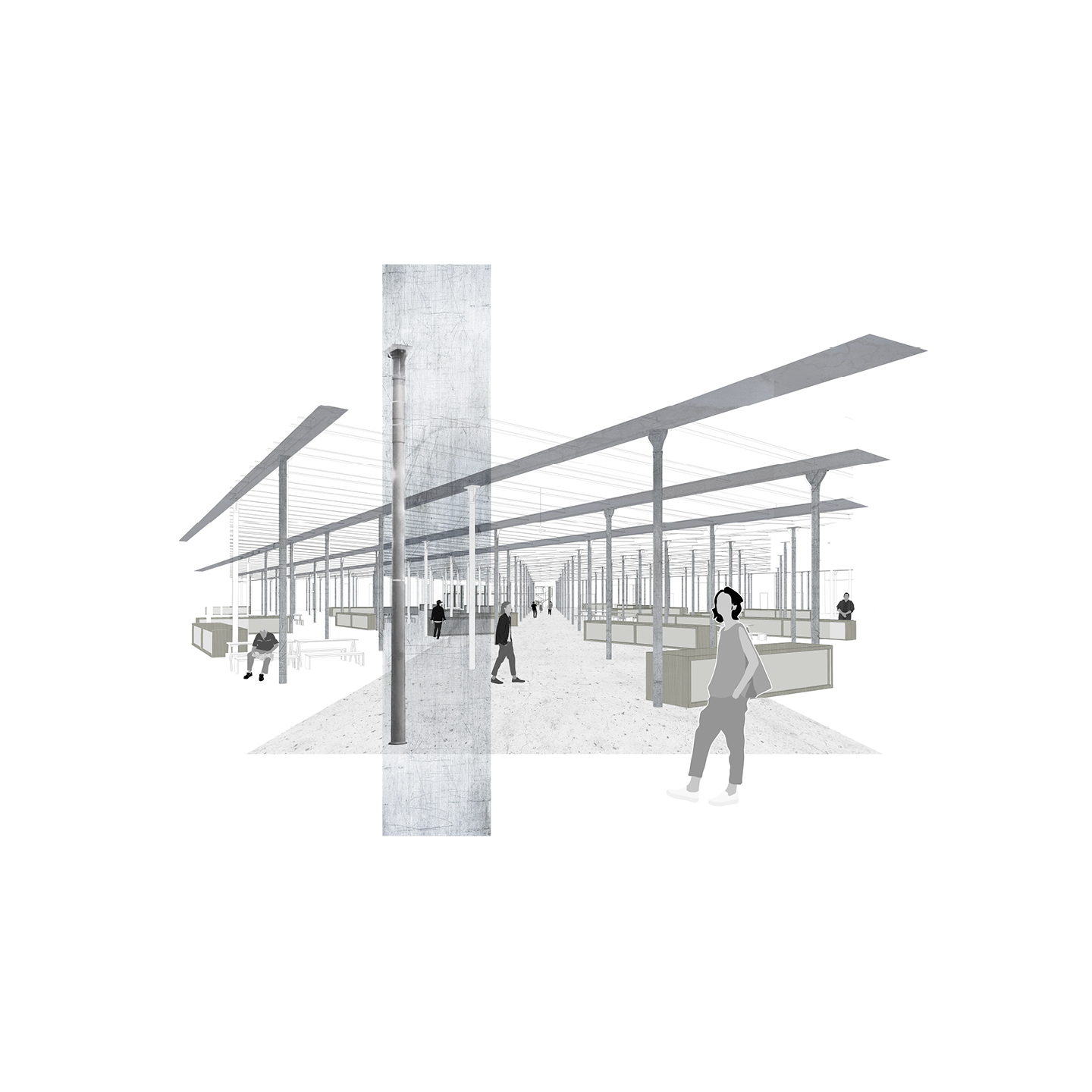

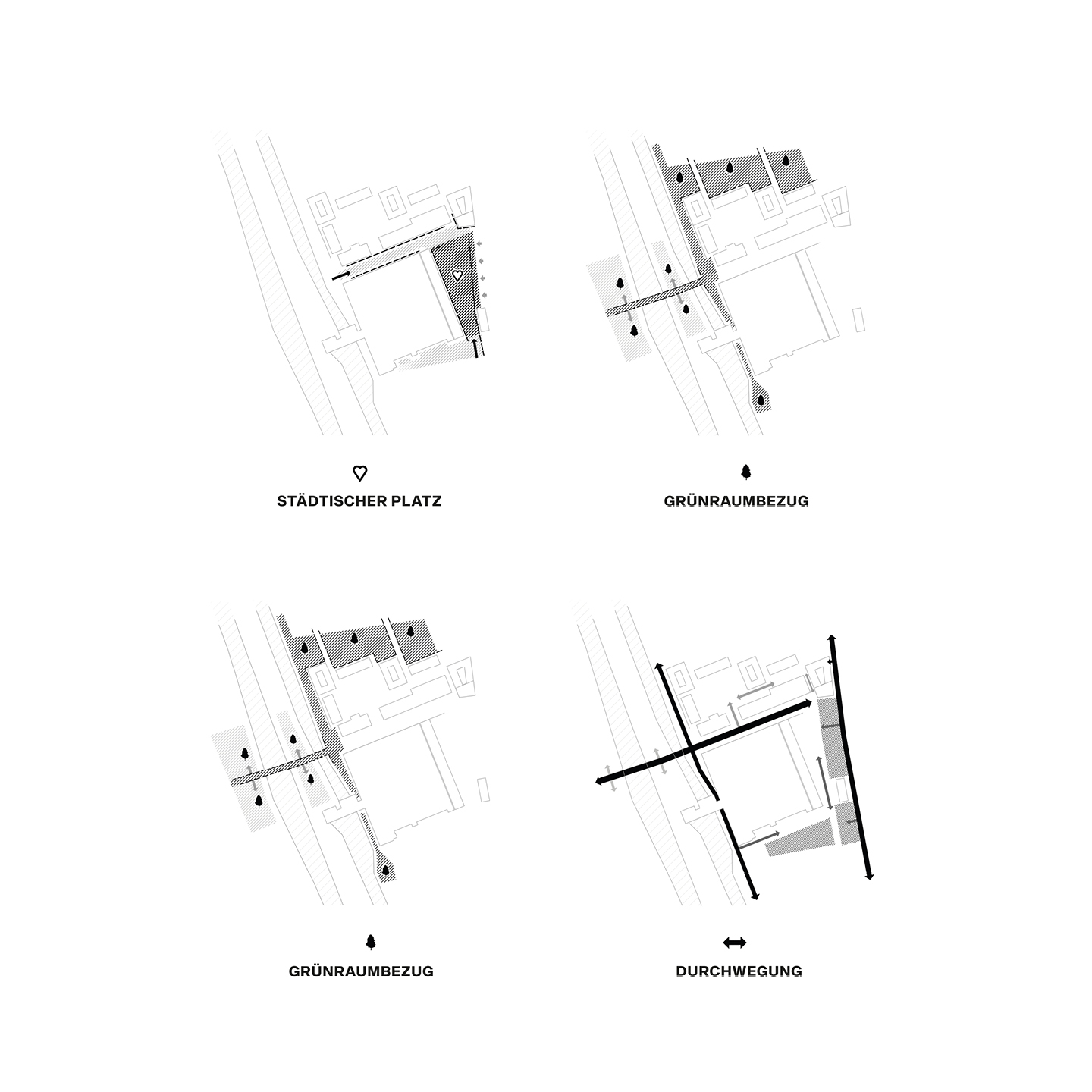

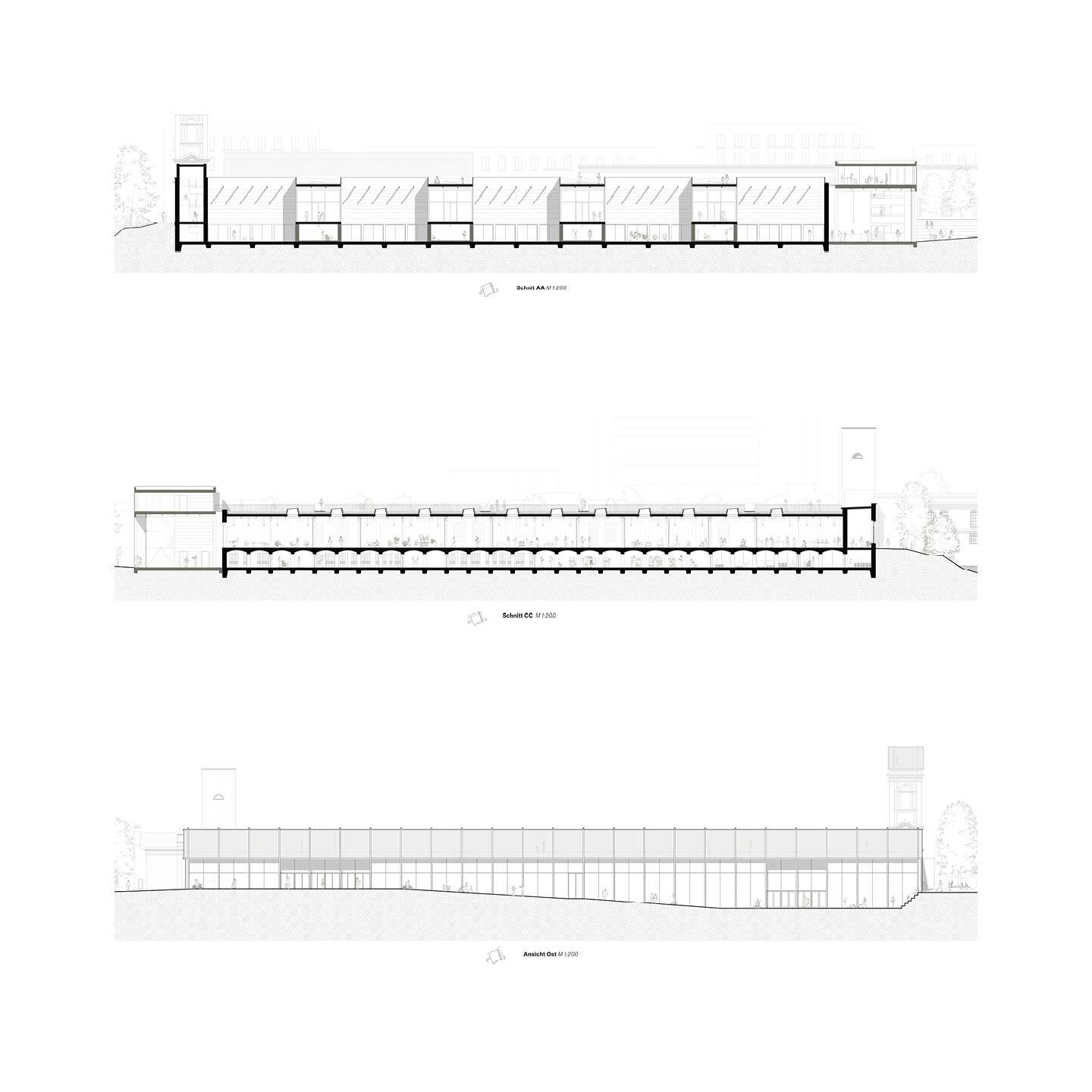

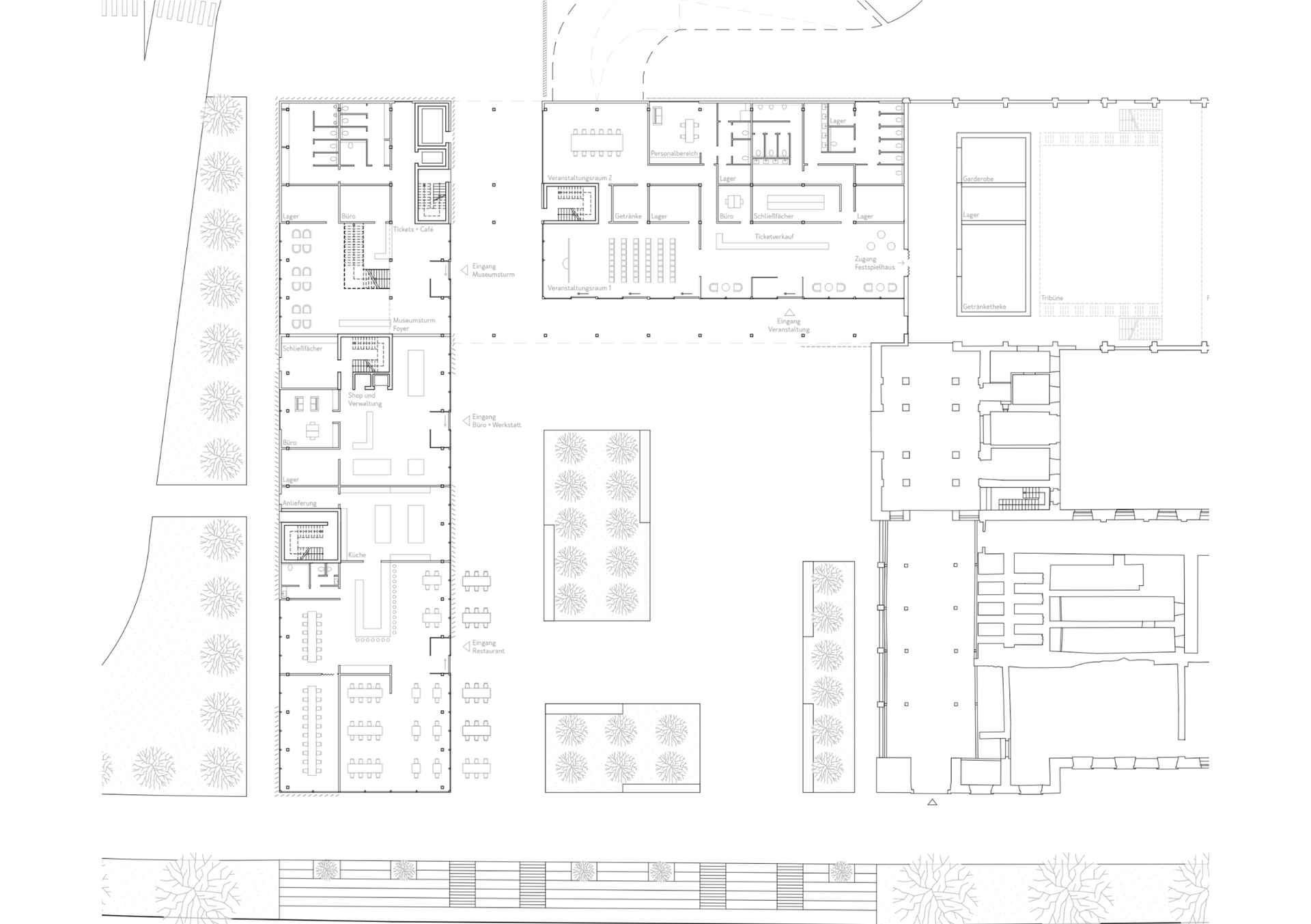

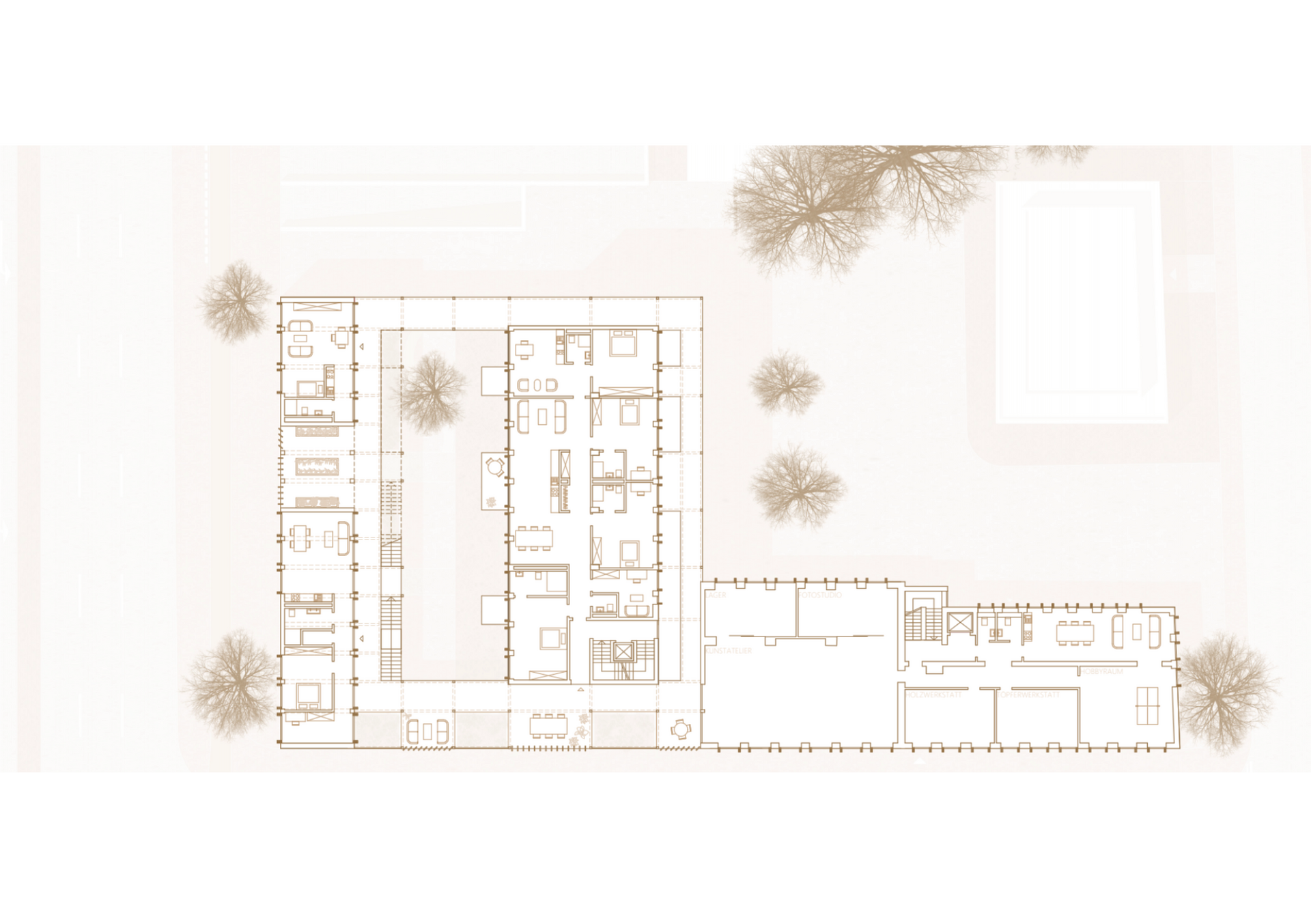

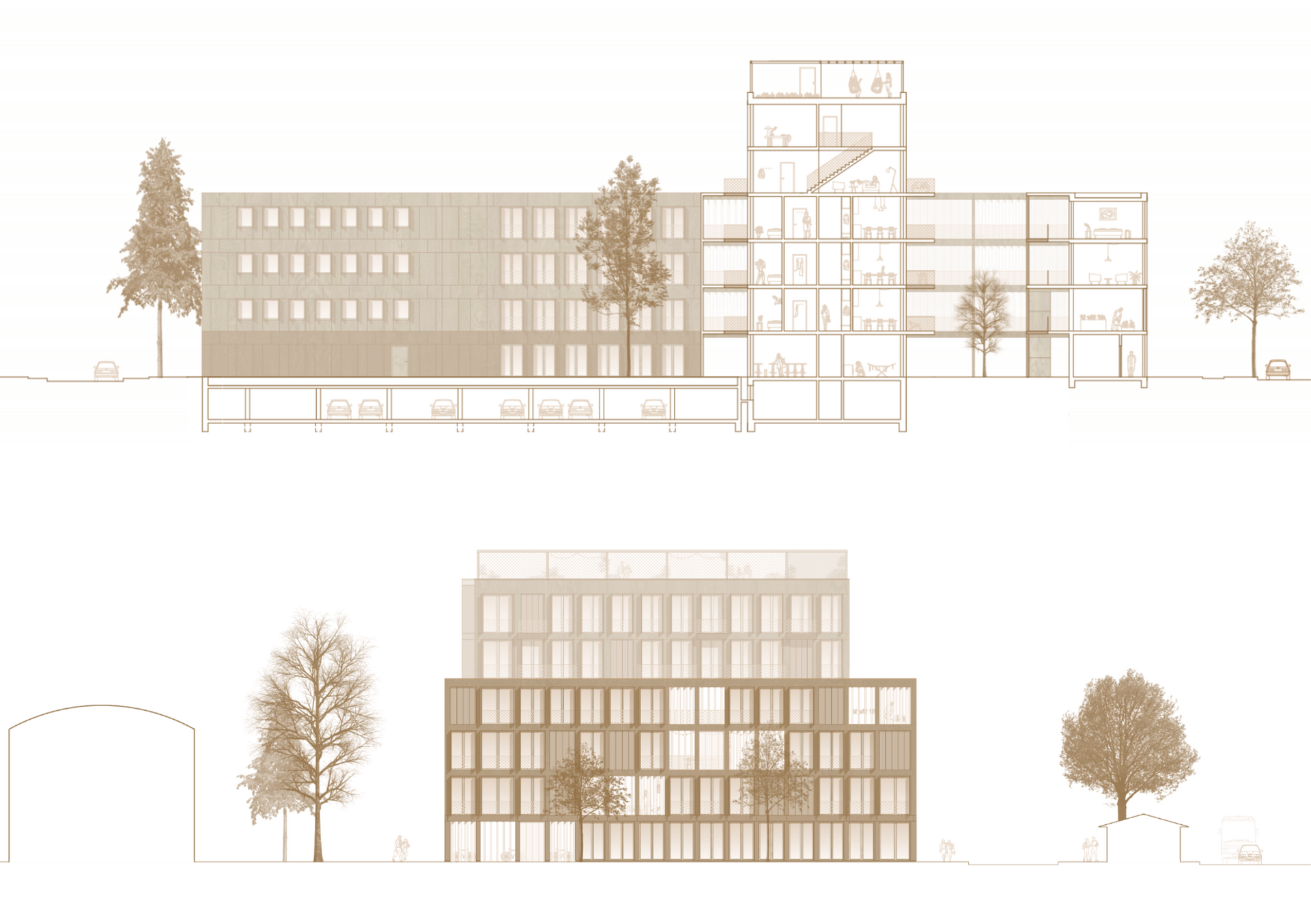

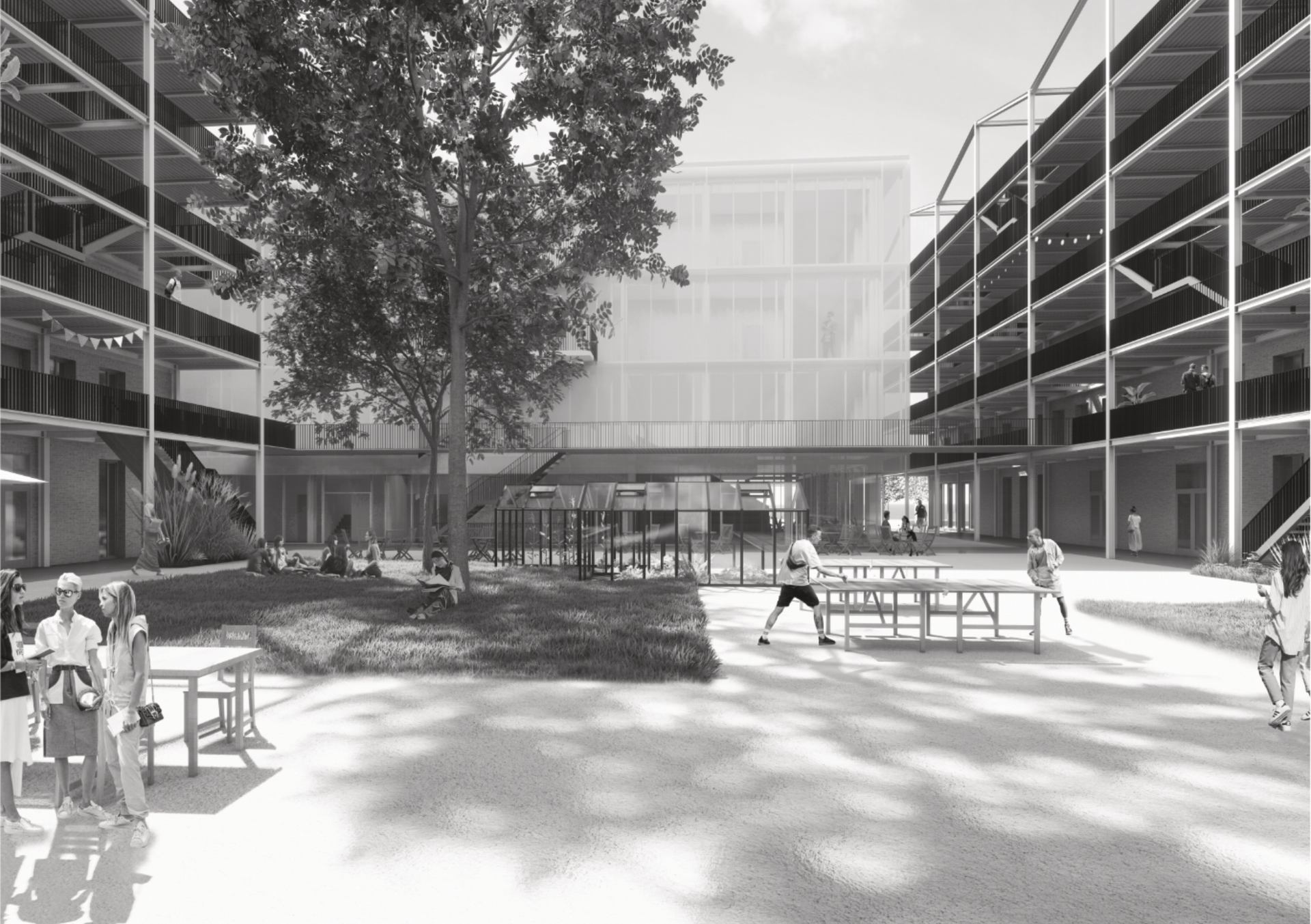

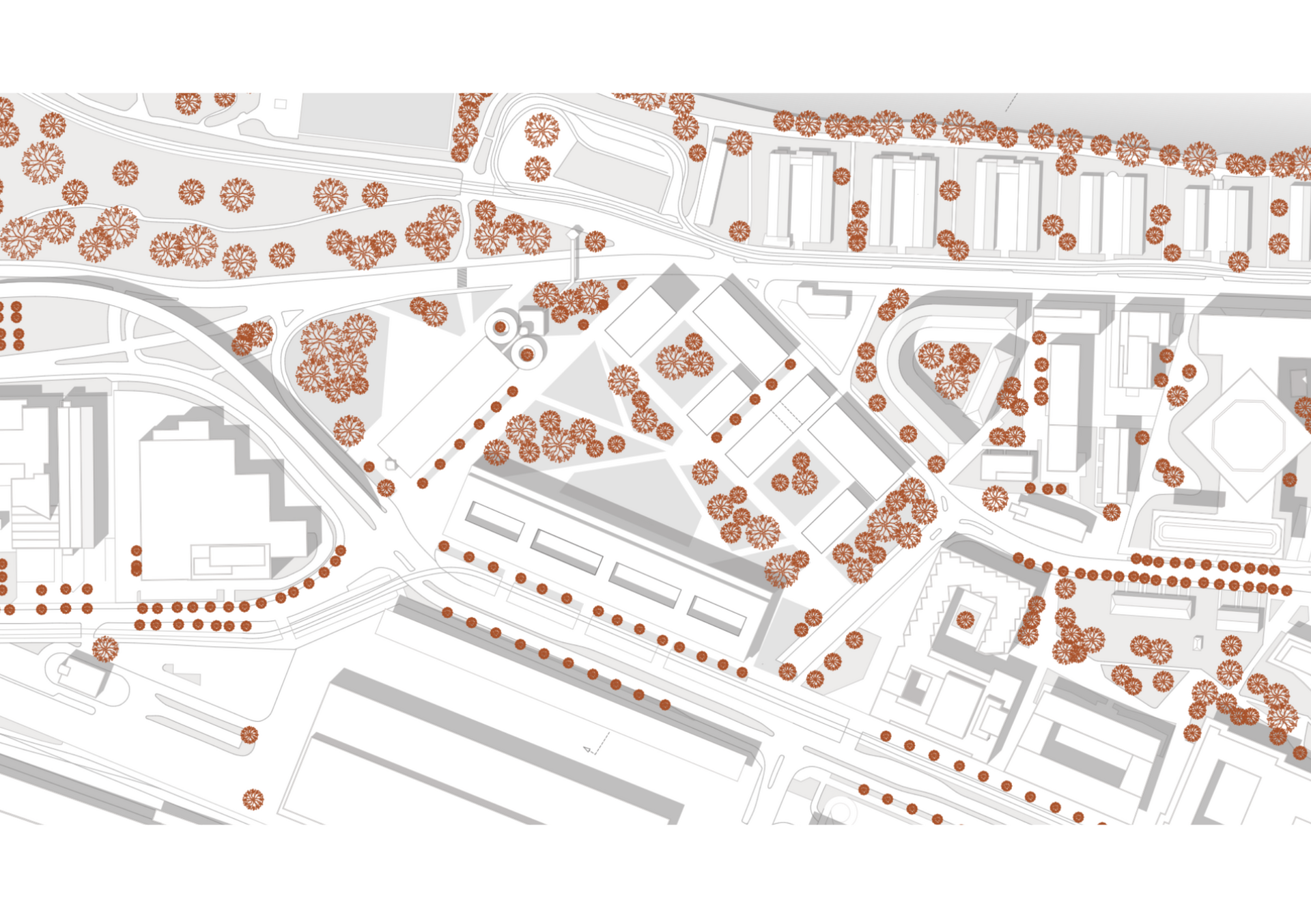

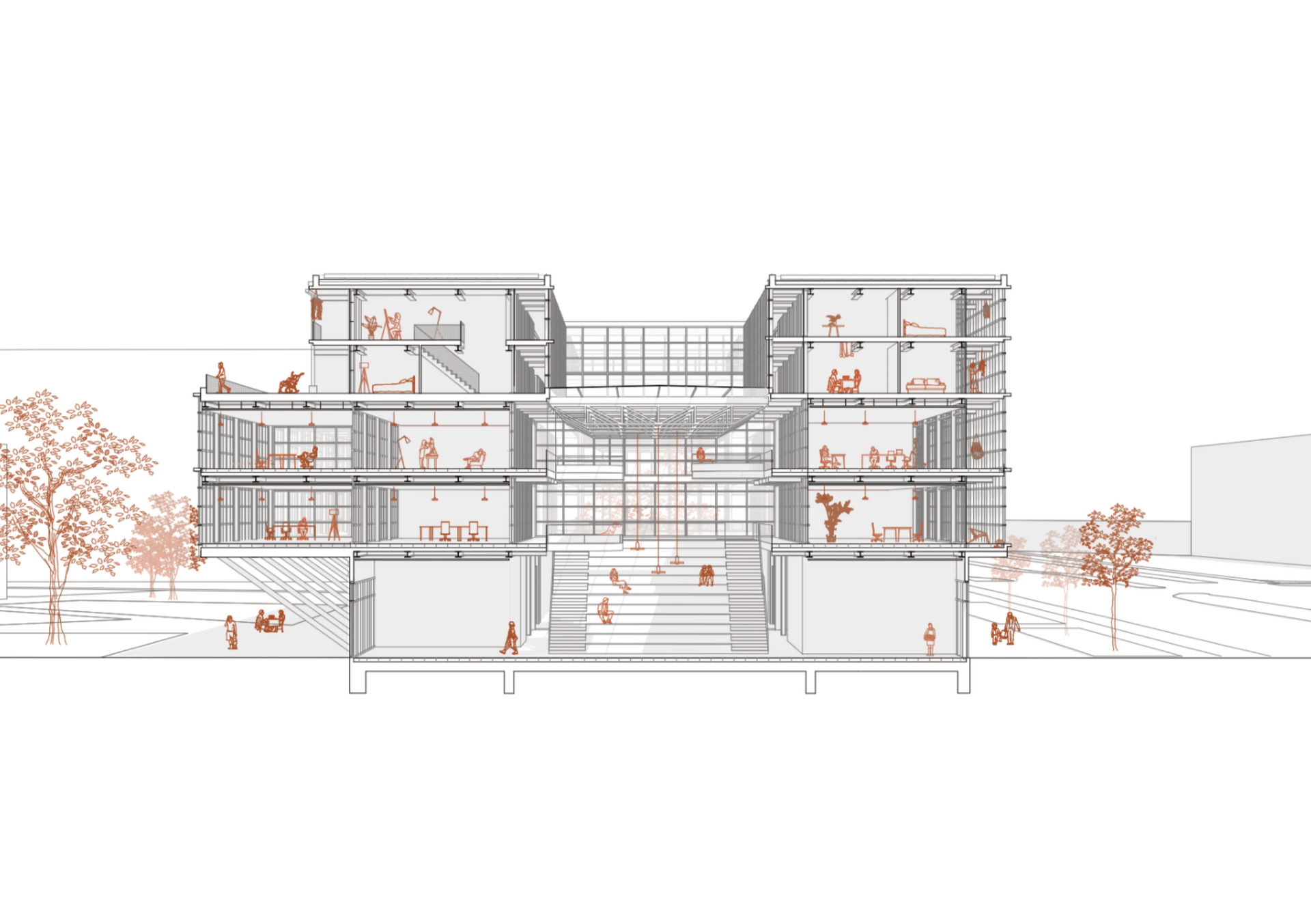

Haus der Begegnung

Masterthesis von Jakob Hermann

Betreut von Prof. Much Untertrifaller

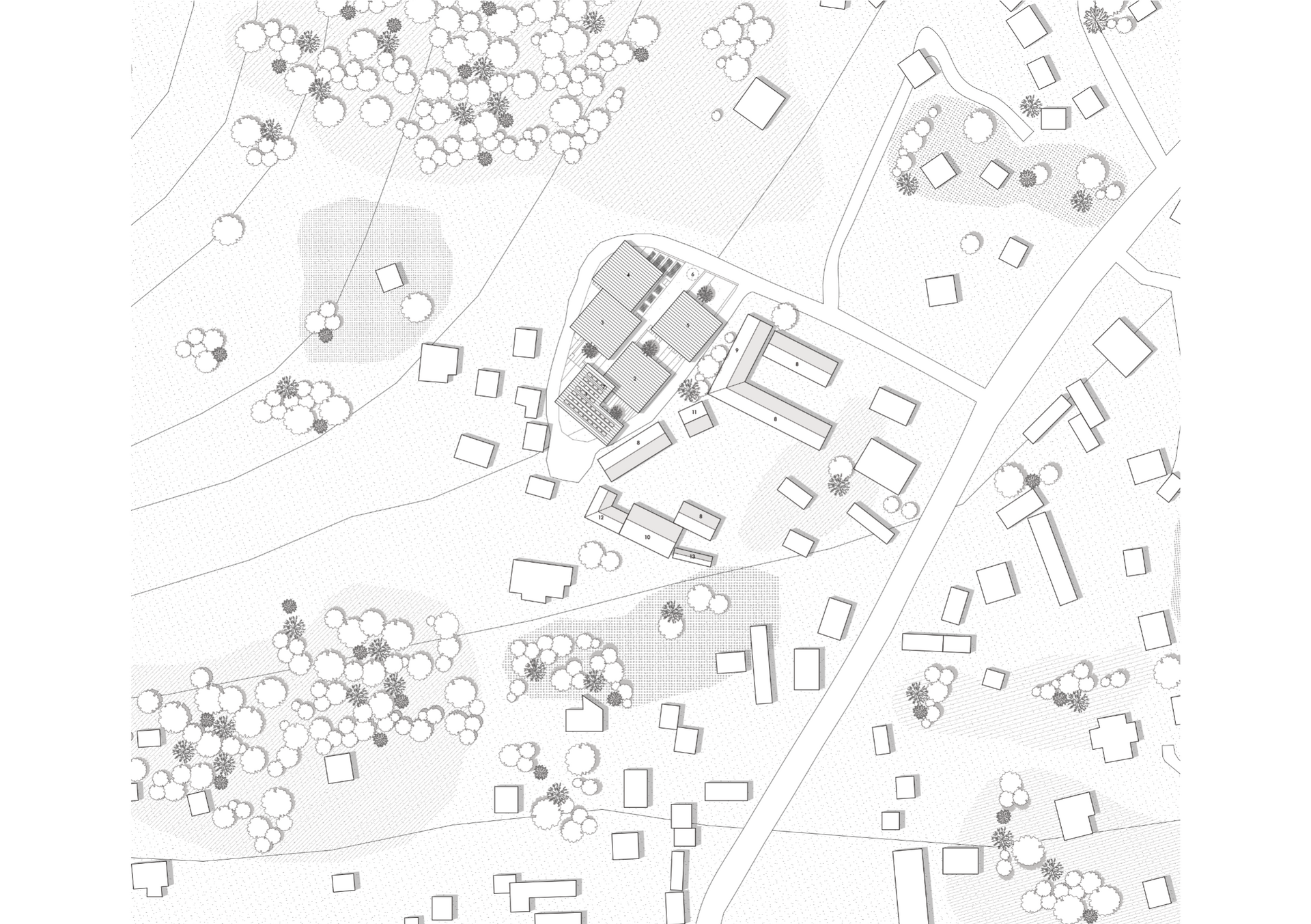

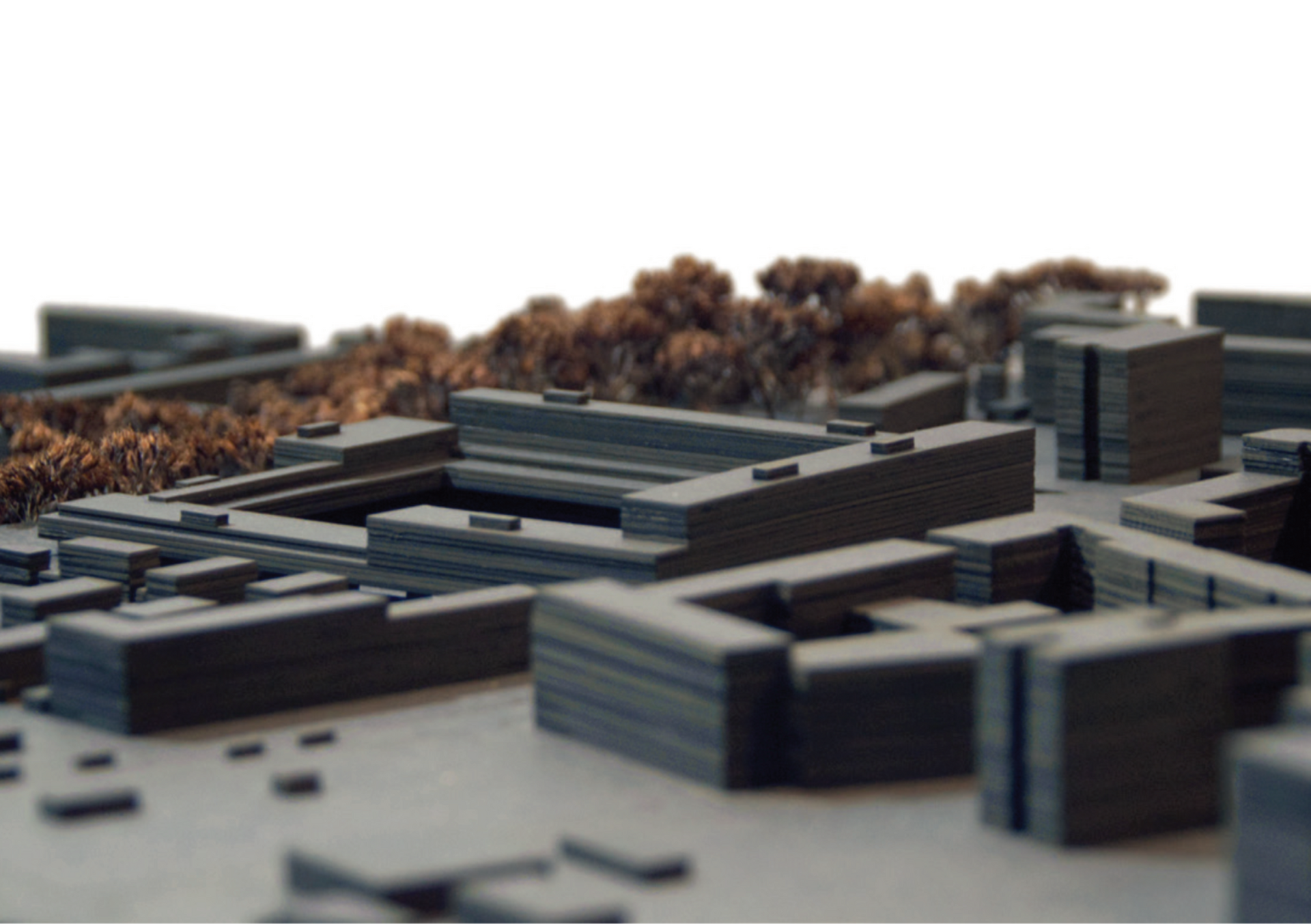

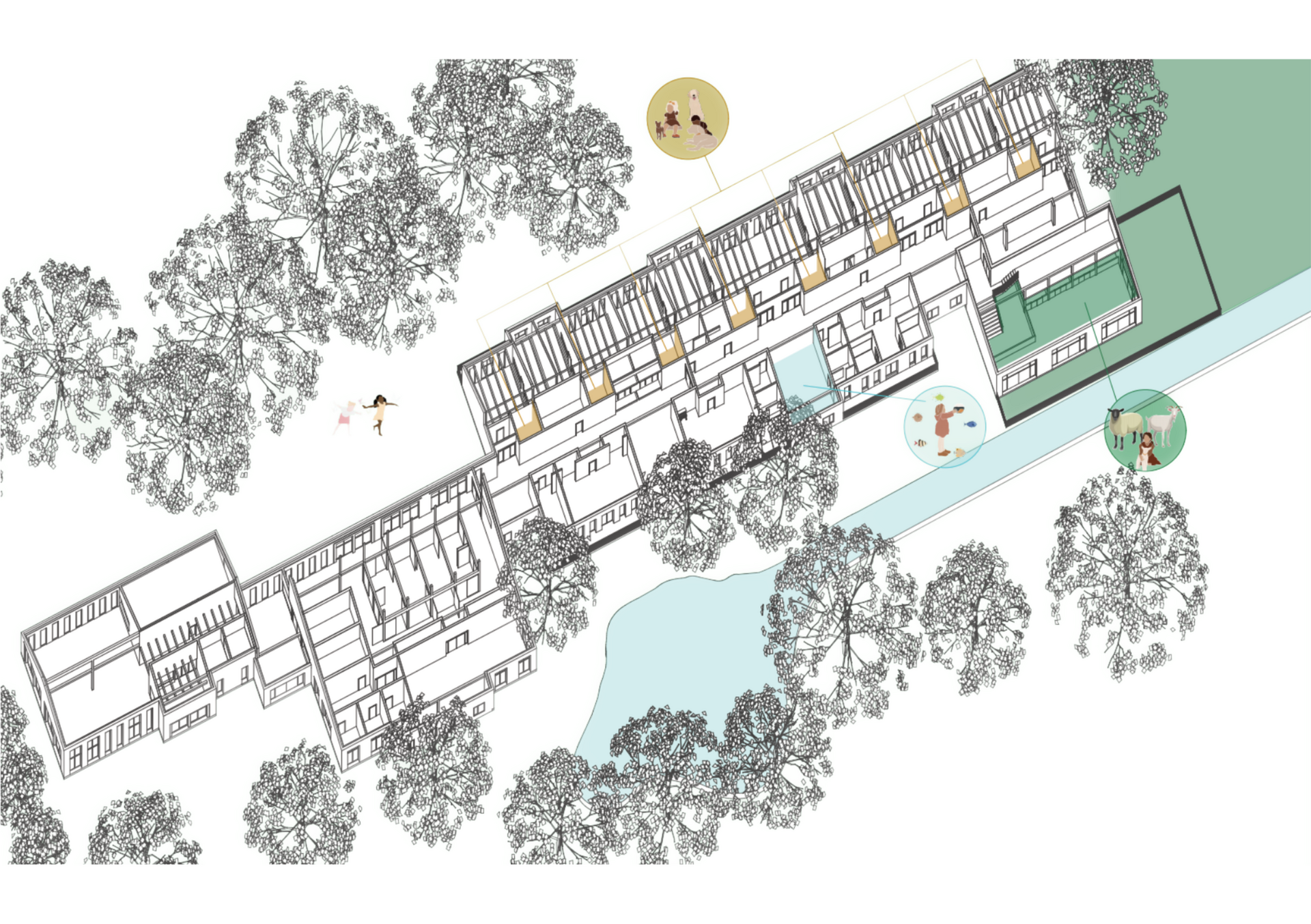

In Feldkirch Gisingen befindet sich das ehemalige Areal der Spinnerei F.M. Hämmerle. Der Ort Gisingen liegt nördlich des historischen Stadtteils von Feldkirch. Der Standort der Spinnerei F.M. Hämmerle befindet sich zentral im Tal zwischen Ardetzenberg und dem Eschnerberg. Dieses Tal wird durch die Ill in zwei Hälften geteilt. Es ist im Süden über die Kapfschlucht und den Ardetzenbergtunnel mit dem Zentrum der Stadt Feldkirch verbunden. Die Bebauung im Tal stammt zum größten Teil aus der Zeit nach der Erbauung der F.M. Hämmerle Spinnerei und ist geprägt von Solitärbauten. Das führte dazu, dass die Fabrik und ihre Wohnsiedlung auf einer bis dahin unbebauten landwirtschaftlichen Fläche errichtet wurden. Aufbauend auf der intensiven Auseinandersetzung mit der Historie und dem Ort wurde eine Vision für das Fabrikareal entwickelt, dem die Stadt Feldkirch die Funktion eines Stadtteilsubzentrums zugeschrieben hat. Im Vordergrund stand dabei das Ziel, Räume zu schaffen, die flexibel genug sind, um dem Ort langfristig als neue Mitte dienen zu können.

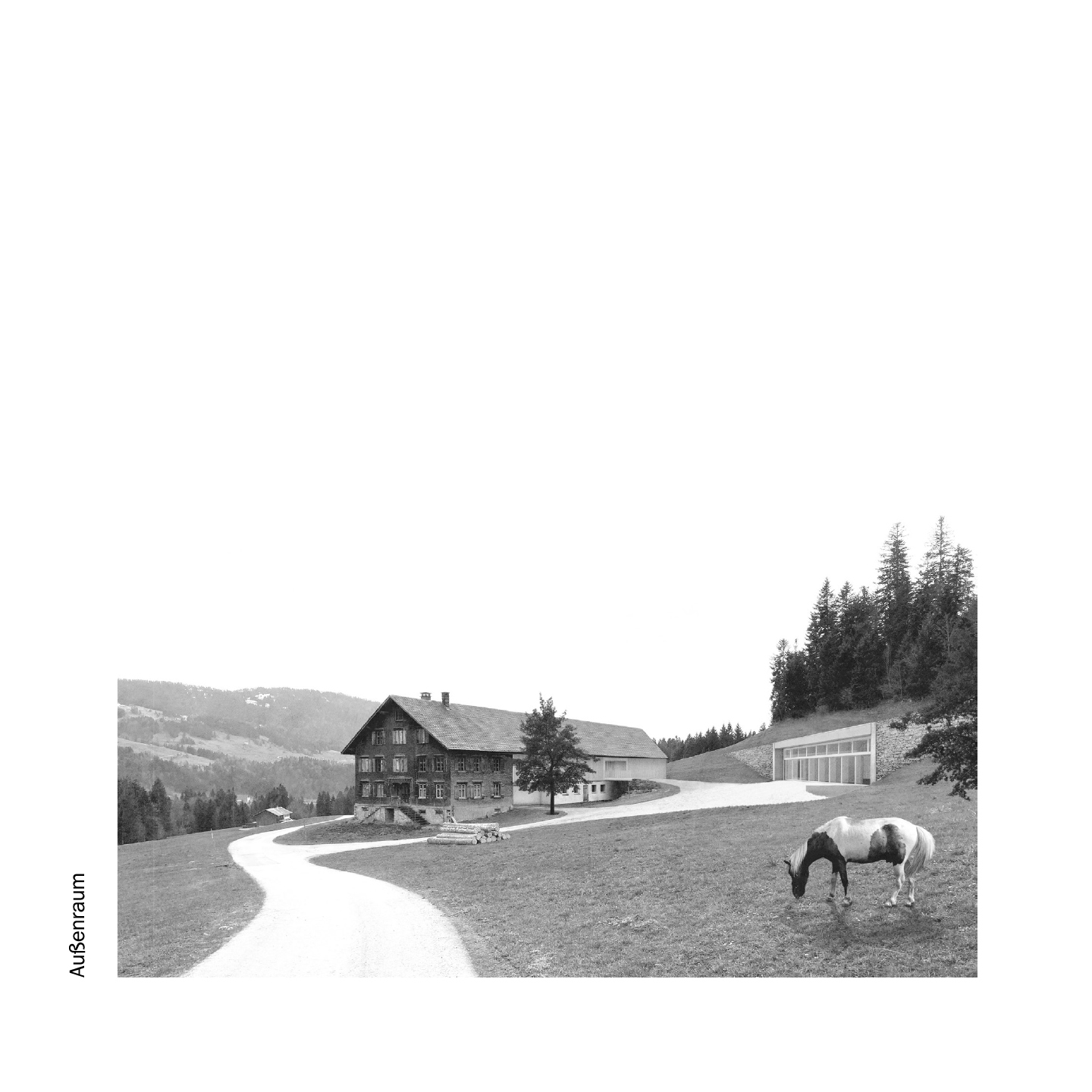

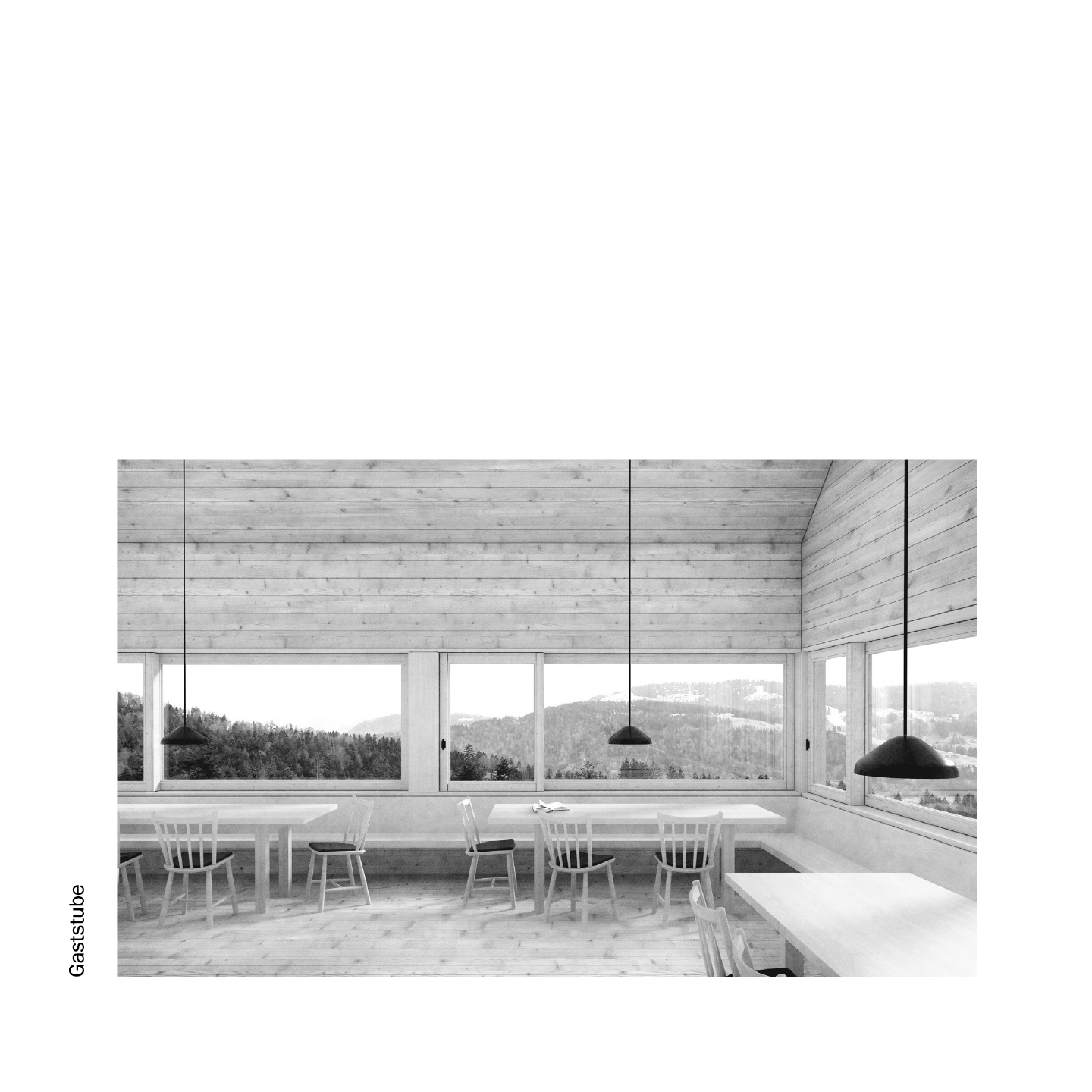

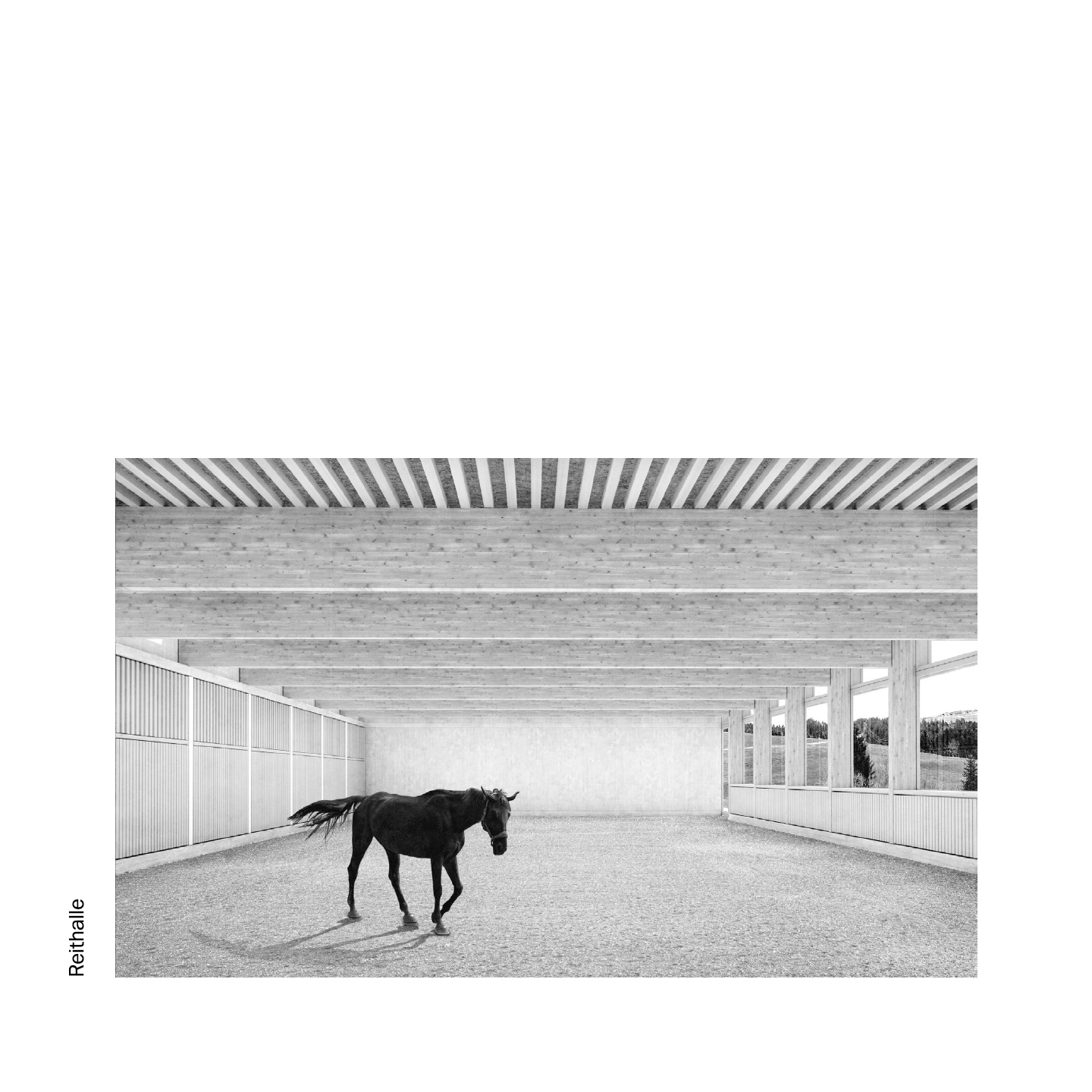

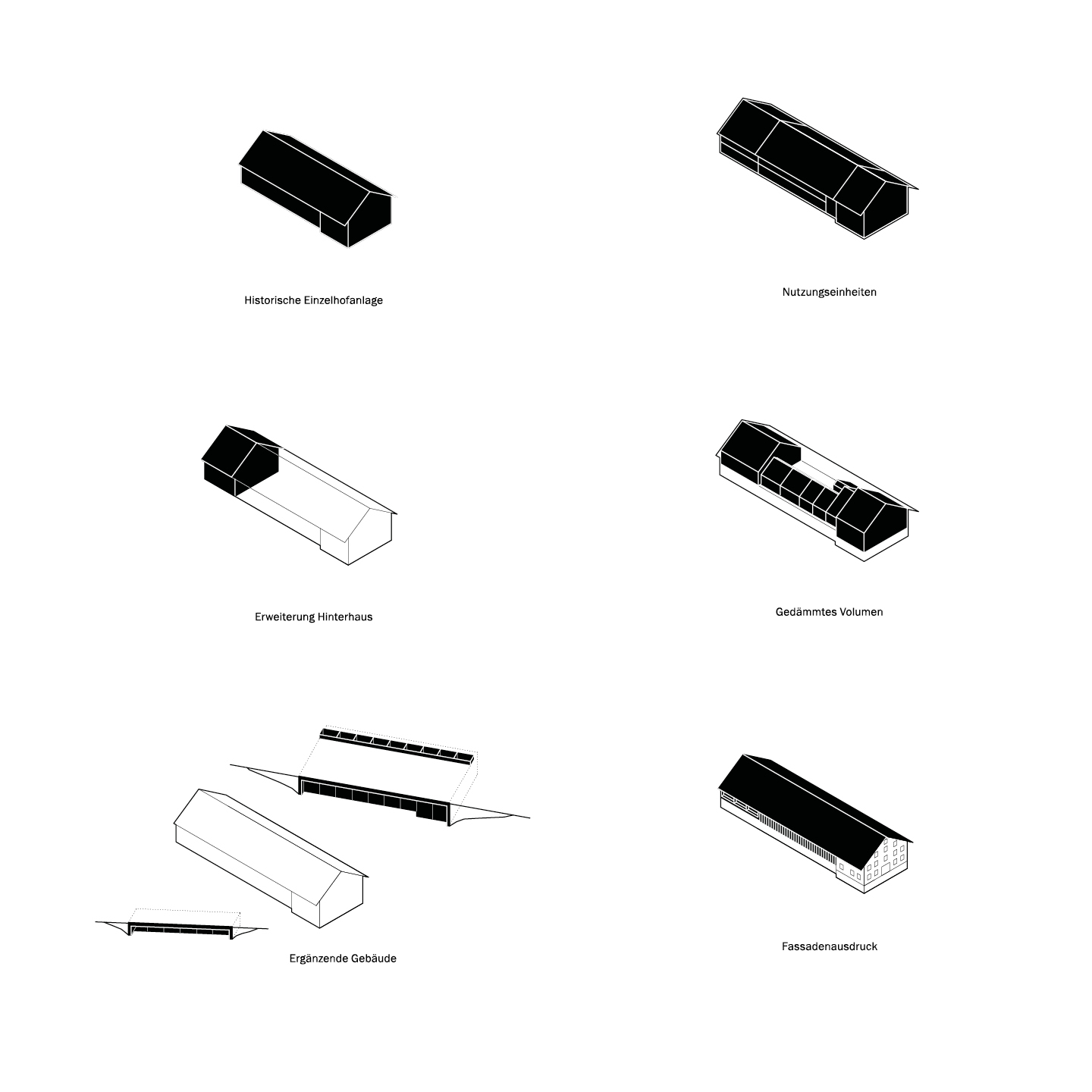

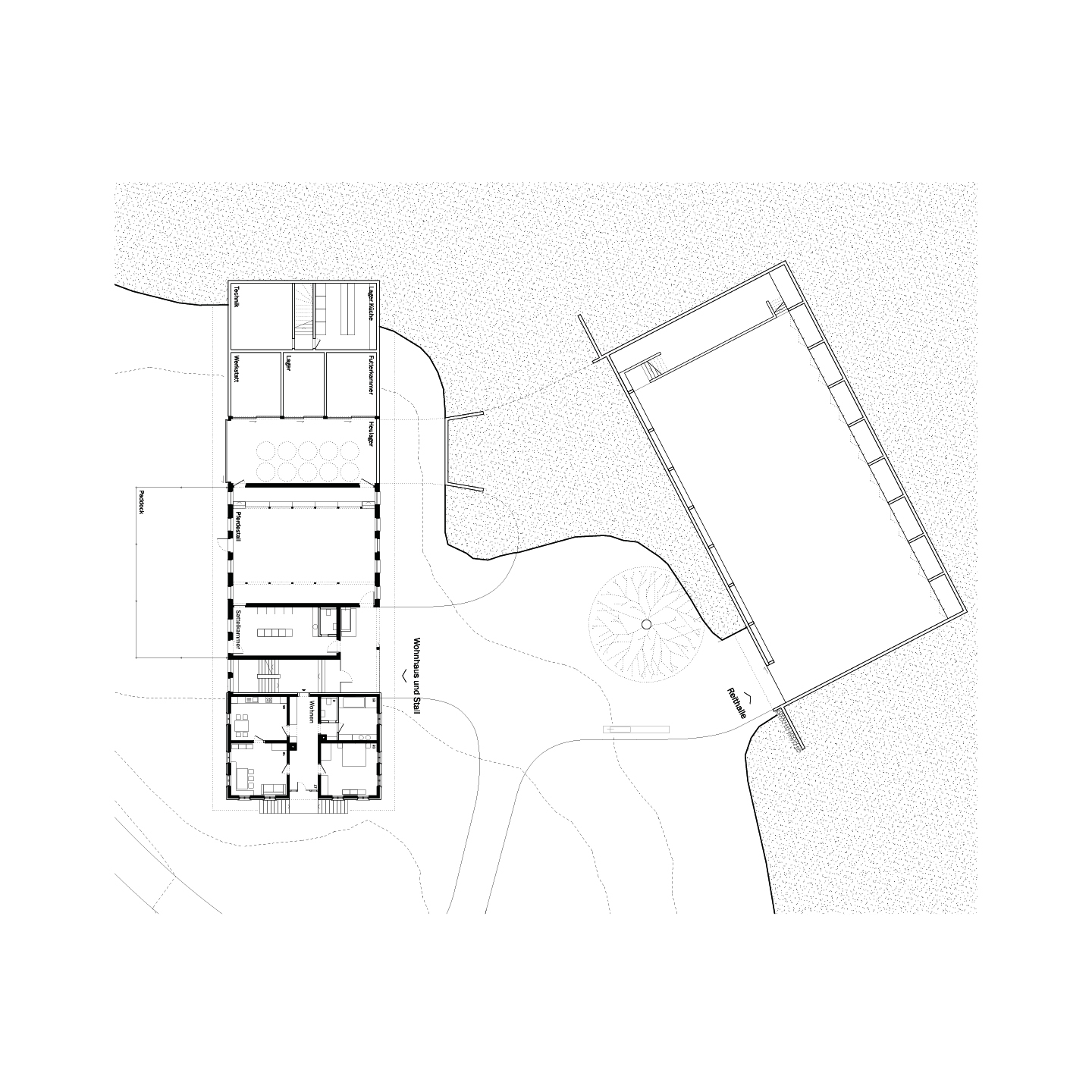

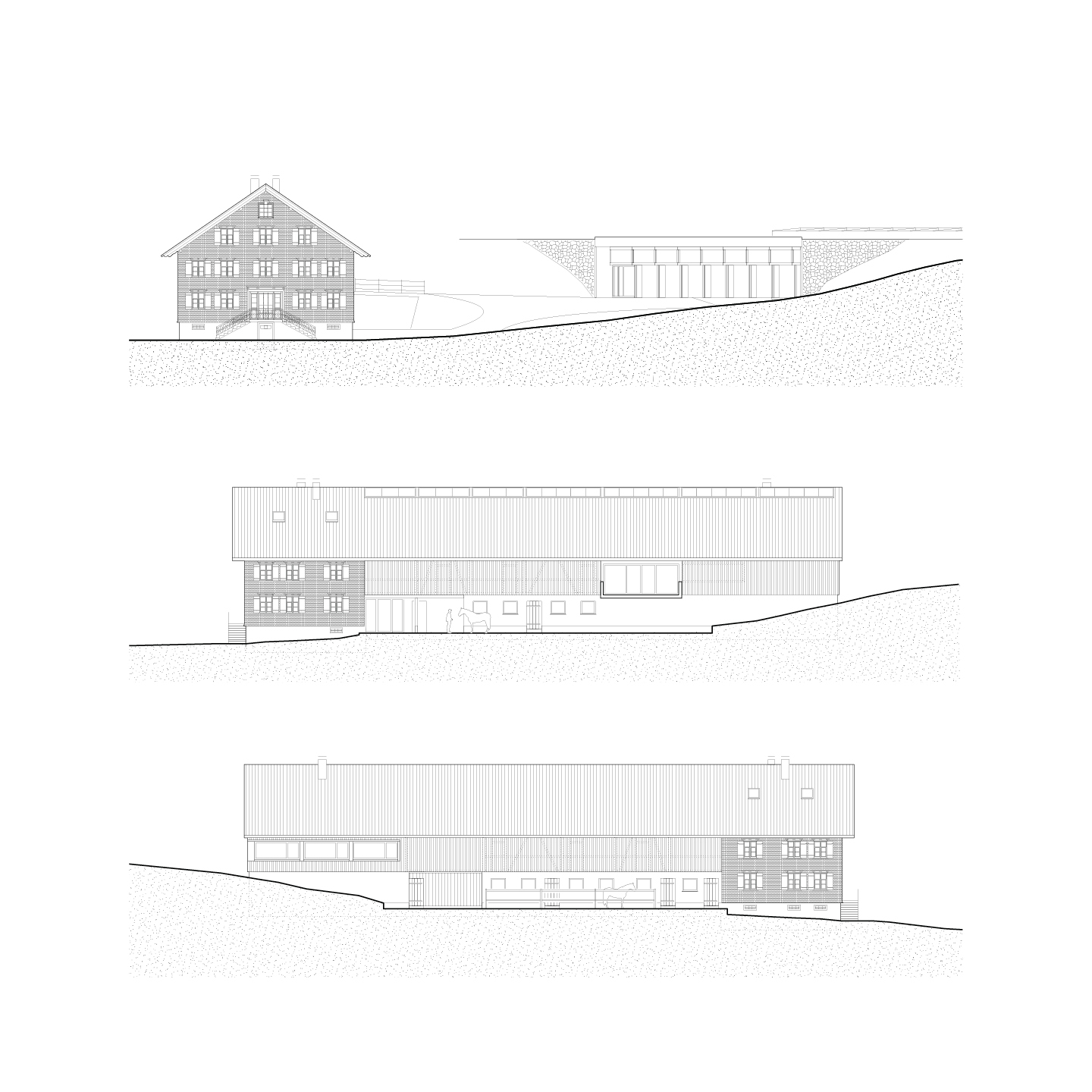

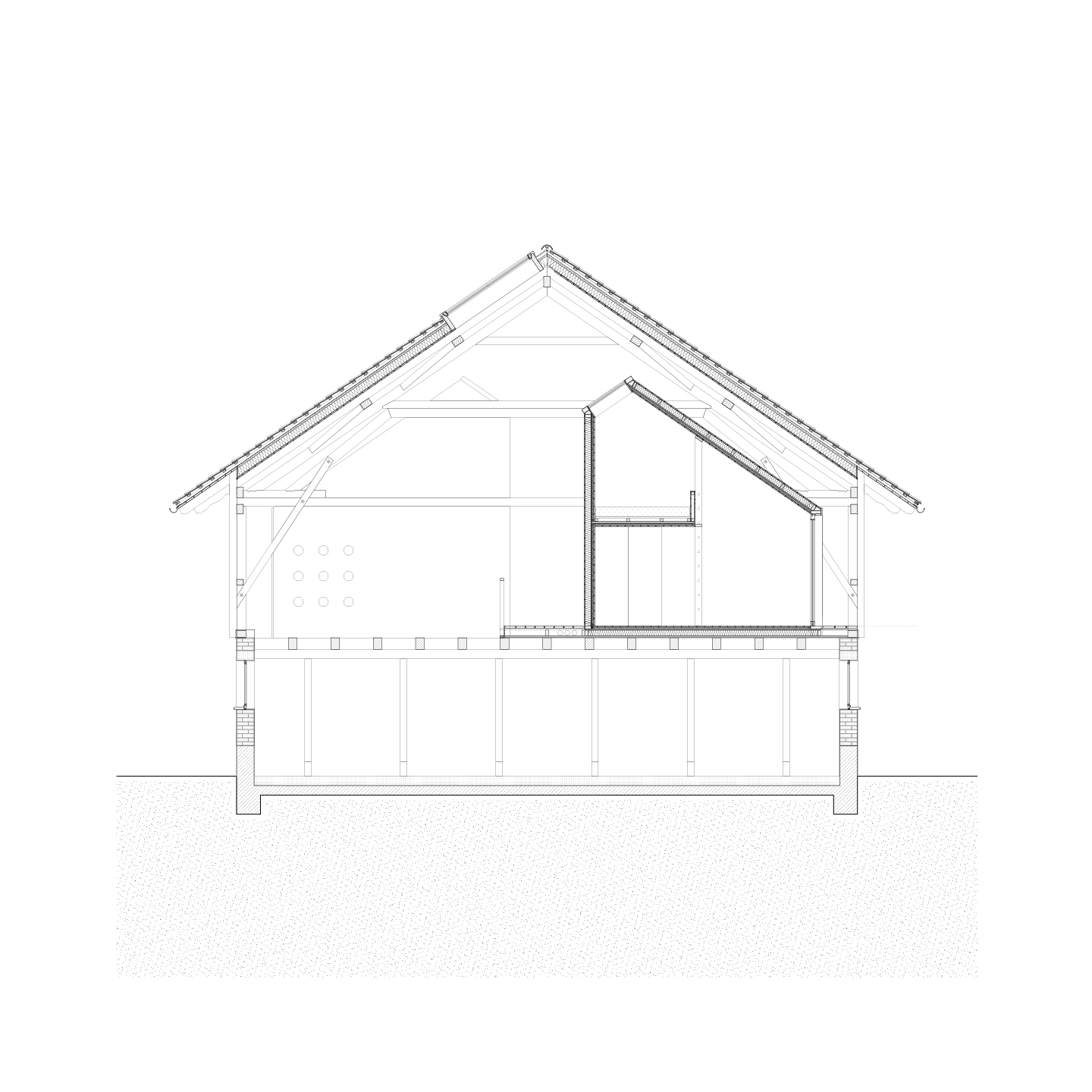

Tradition und Wandel

Masterthesis von Jonas Kentner

Betreut von Prof. Stefan Krötsch

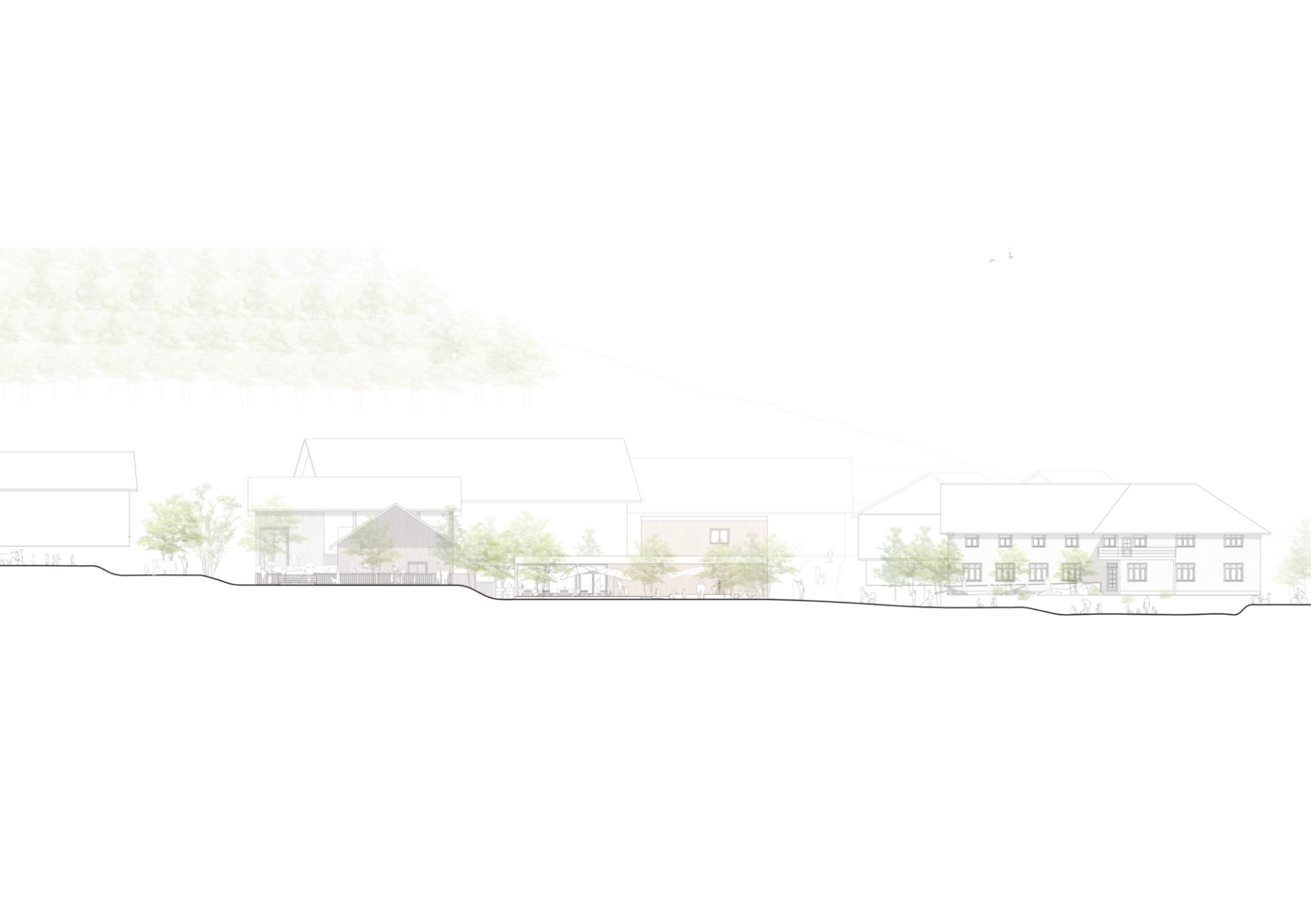

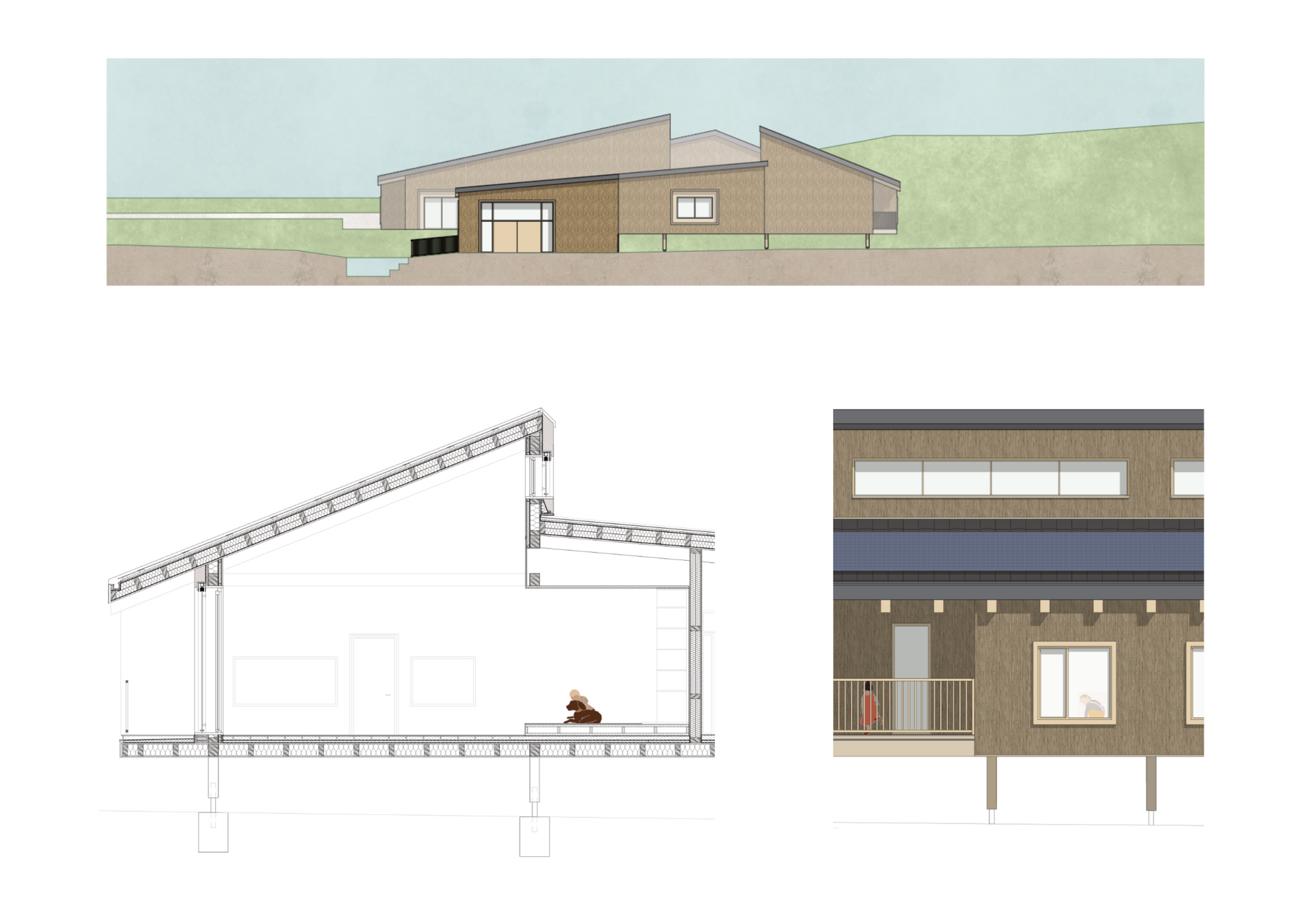

Viele der sogenannten Bregenzerwälderhäuser haben ihre ursprüngliche Funktion als Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude und Stall unter einem Dach verloren. Sie werden oft nur minder genutzt, stehen leer oder verfallen. Diese Situation zwingt zum Nachdenken über den Umgang mit der historischen Bausubstanz. In der Überzeugung, dass ihr Erhalt nur durch Anpassung an eine zeitgemäße Nutzung gelingen kann, wurde im Rahmen der vorliegenden Masterthesis ein altes Bauernhaus am Sulzberg auf eine mögliche Umnutzung hin untersucht. Das Konzept sieht vor, die historisch begründete Anlage des Bauernhauses als Einzelhof ohne umgebende Gebäude als kulturlandschaftlich prägend und somit als erhaltenswert zu betrachten. Daher sollen sämtliche Funktionen der neuen Nutzung in das bestehende Bauernhaus integriert werden, um das historische Vorbild nicht zu verunklären. Das Volumen des Bestands wird um den zusätzlichen Raumbedarf erweitert. Der Wohnteil stellt als Vorderhaus das Gesicht des Gebäudes dar, daher geschieht die Erweiterung am rückwärtigen Wirtschaftsteil, dem Hinterhaus. Das Bauernhaus wird somit verlängert, behält aber seine kompakte Form als Einfirsthof.

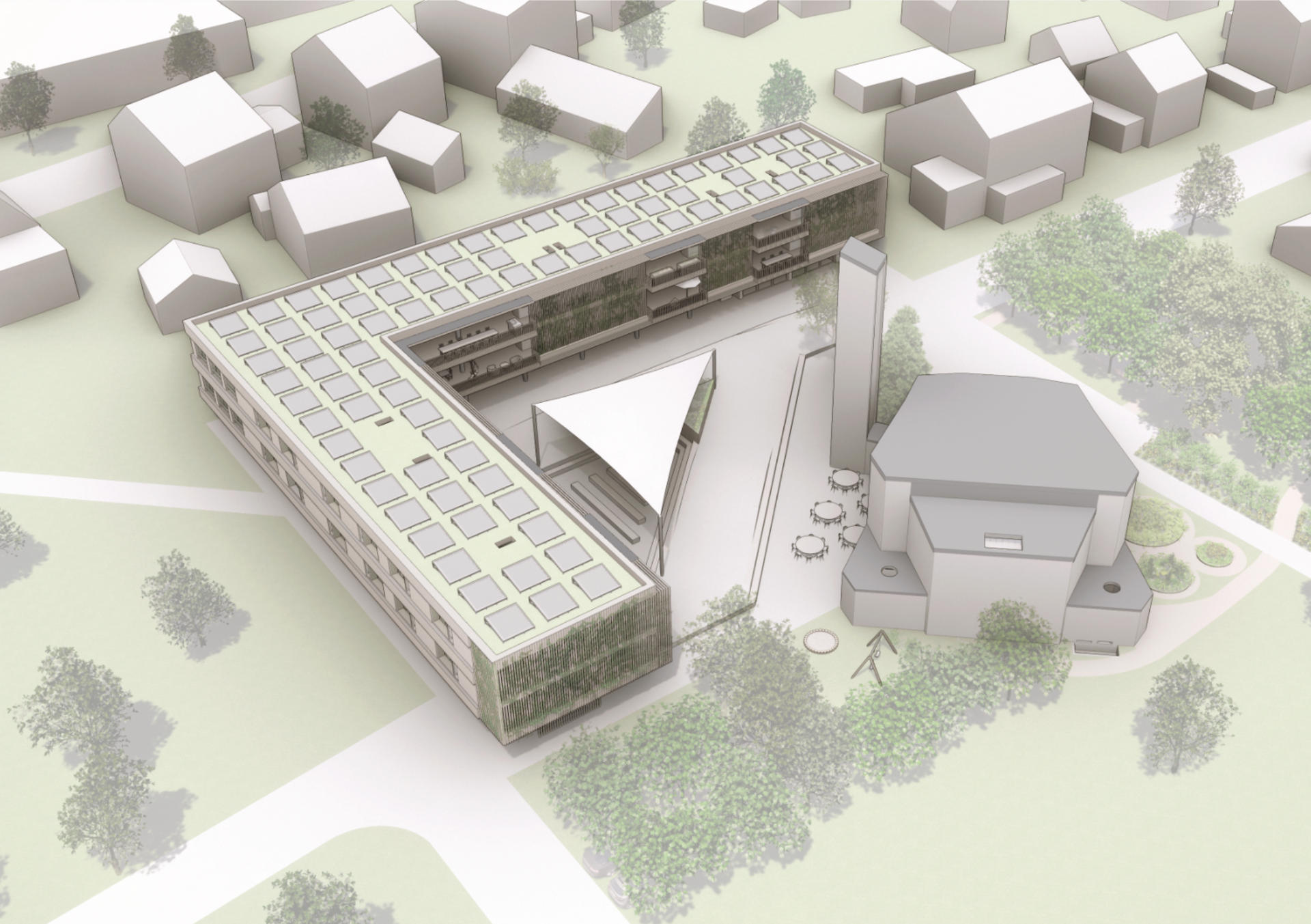

Begegnungszentrum Maulburg

Masterthesis von Malin Thalheimer

Betreut von Prof. Myriam Gautschi

Maulburg, ein Ort mit rund 4,000 Einwohnern im Landkreis Lörrach, beherbergt die katholische Kirche St. Paul. Sie wurde 1967 vom Architekten Josef Ebert entworfen, ist jedoch seit 2022 aufgrund von Baudefekten geschlossen und steht vor dem Abriss.Um das Gebäude und Erinnerungen zu bewahren, wurde ein Umnutzungskonzept entwickelt: Die Kirche soll zum Begegnungszentrum für die Gemeinde und umliegenden Orte werden, mit Platz für Veranstaltungen und Wohnraum für Senioren. Ein L-förmiges Gebäude ergänzt die Kirche, schafft Wohnungen für Senioren und folgt dem Konzept "Wohnen für Hilfe". Ein gemeinsamer Platz ermöglicht Outdoor-Veranstaltungen, während die Kirche für diverse Indoor-Aktivitäten genutzt wird. Der spirituelle Raum bleibt durch besondere Beleuchtung erhalten.

Mother Earth

Masterthesis von Jasmin Braun

Betreut von Prof. Myriam Gautschi

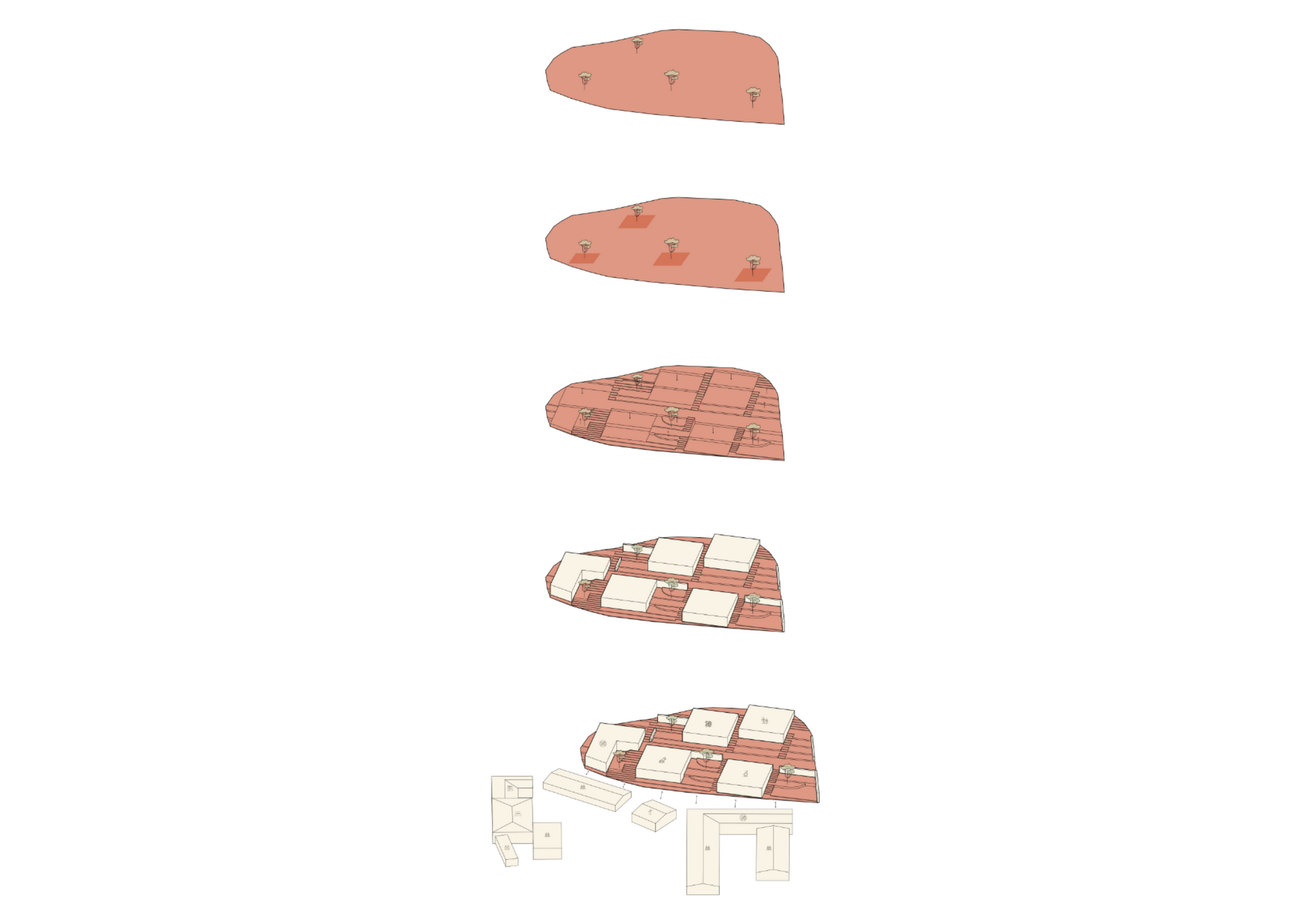

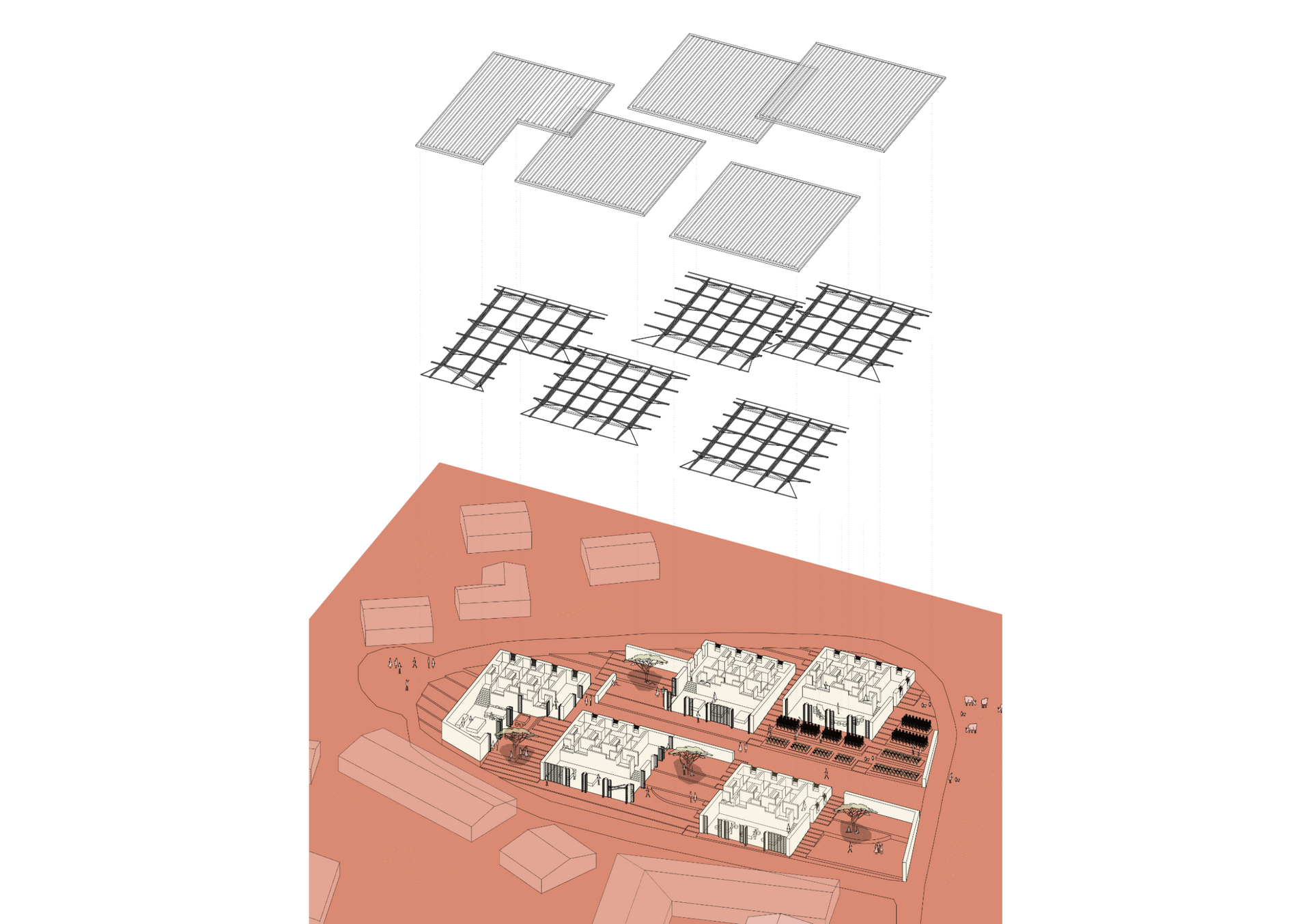

Kenia, ein schnell wachsendes, junges Land, leidet unter begrenzten beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten, was zu Arbeitslosigkeit und Abwanderung in die Städte führt. Dies belastet die Jugend und Gemeinden. Ein Umnutzungsprojekt zielt darauf ab, Waisenkindern vor Ort eine Perspektive zu bieten. Sheryl's Orphans Children Home soll eine Bildungseinrichtung beherbergen, die Kindergarten, Schule und berufliche Ausbildung umfasst, sodass Jugendliche in ihrer Gemeinschaft bleiben können. Der Entwurf integriert lokale Materialien, ökologische Nachhaltigkeit und traditionelle Lüftungssysteme, um dem Klima gerecht zu werden. Dies fördert das lokale Wirtschaftswachstum und schafft eine nachhaltige Zukunft für die Jugend, während die Architektur als Katalysator für positive Veränderungen dient.

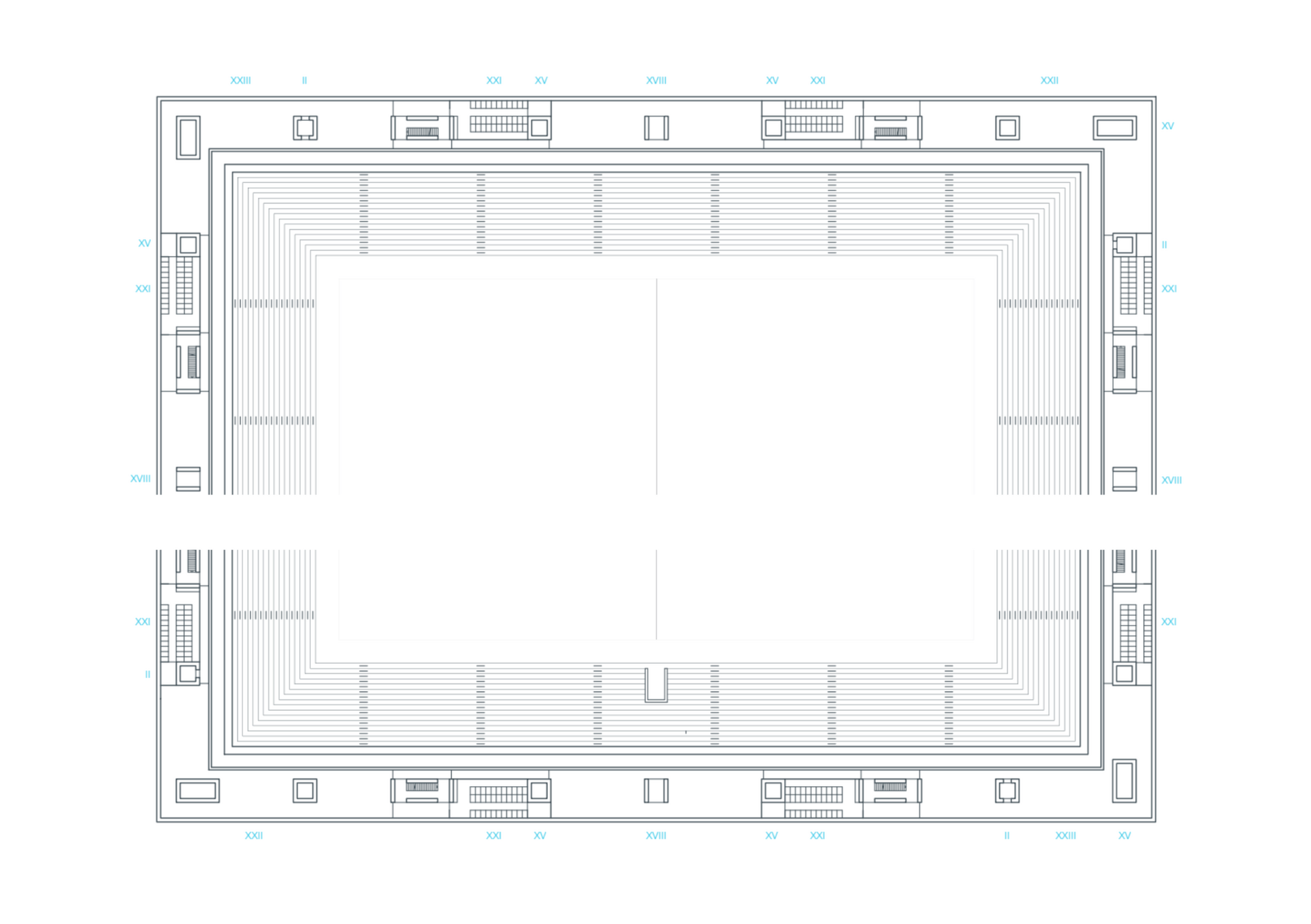

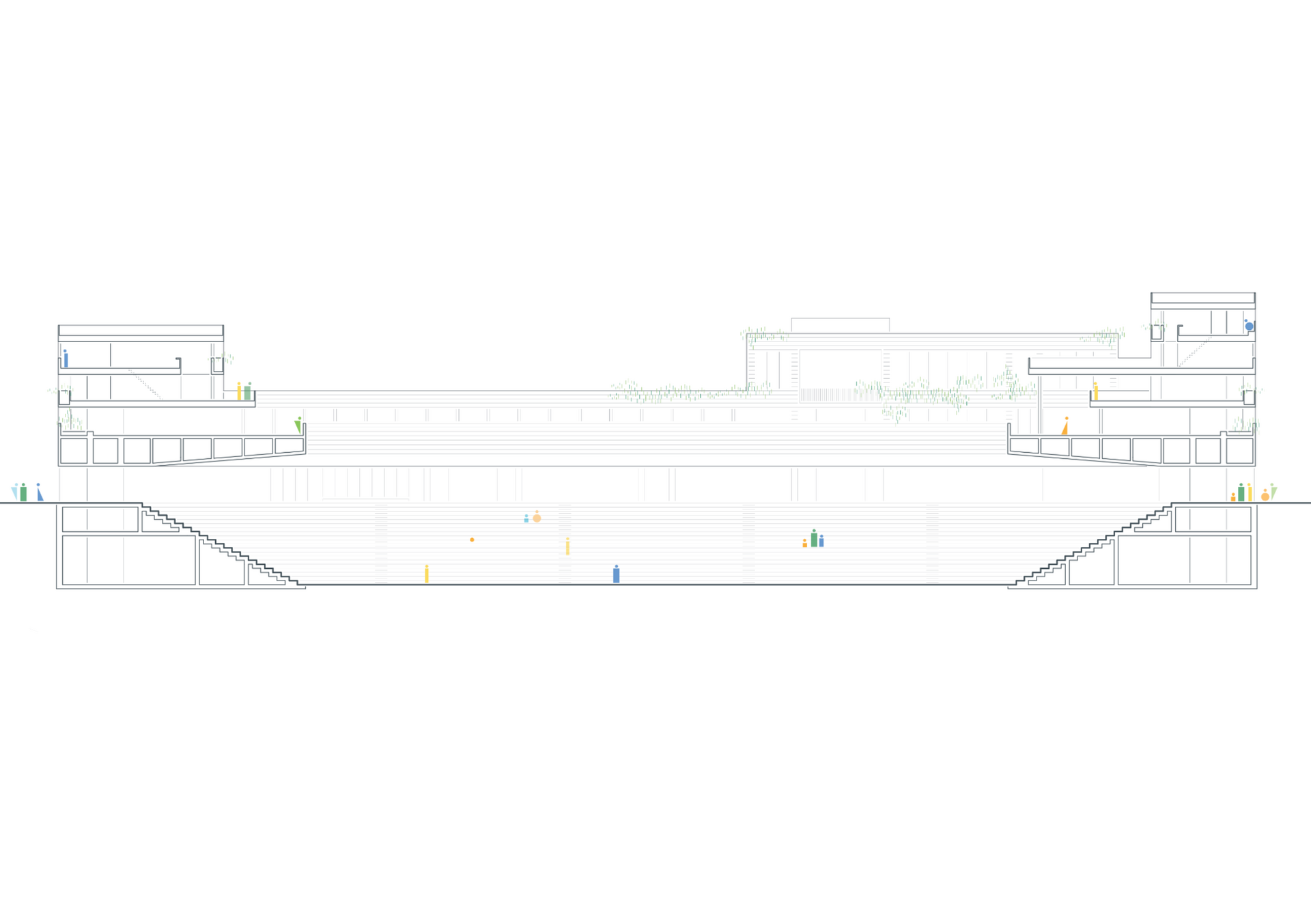

STADION +

Masterthesis von Nikolaus Schuth

Betreut von Prof. Myriam Gautschi

Der Stadionentwurf als visionäre Idee strebt danach, die Beziehung zwischen einem öffentlichen Stadion und der Stadt zu beleuchten. Rem Koolhaas erkannte in seinem Rotterdam-Stadionprojekt die Isolation und Autonomie moderner Stadionbauten, die einst integraler Bestandteil der Stadt waren. Hierbei wird das Stadion nicht isoliert, sondern als integraler Bestandteil der städtischen Entwicklung betrachtet. Lucius Burckhardt betonte die Möglichkeit, die Welt anders zu strukturieren, jenseits konventioneller Kategorien wie Häuser, Straßen und Kioske. Diese Sichtweise zeigt, dass die Neugestaltung des Stadions auch die Stadt selbst transformieren kann. Die Verbindung von Stadion und Stadt schafft eine innovative Perspektive für zukünftige Entwicklungen.

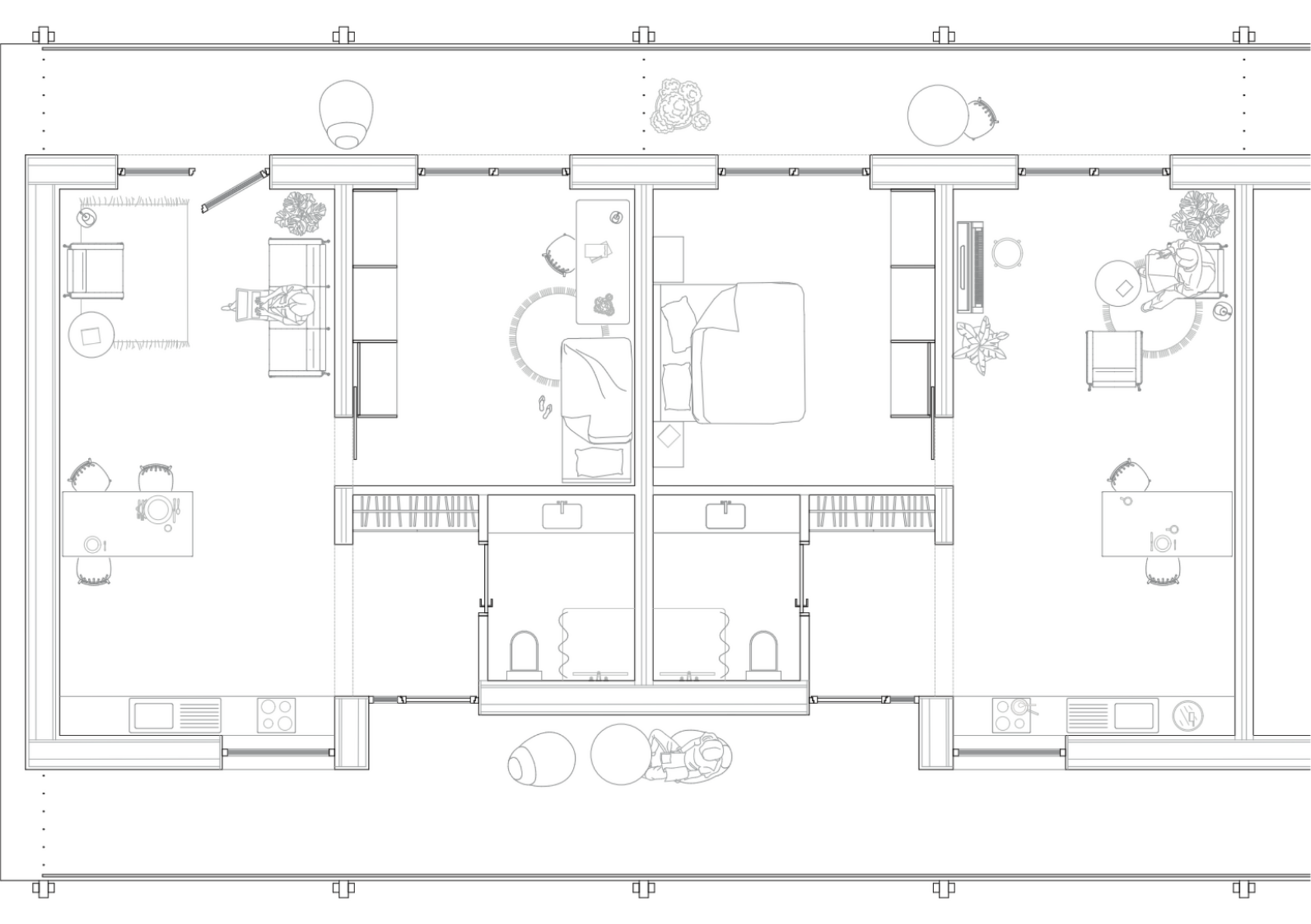

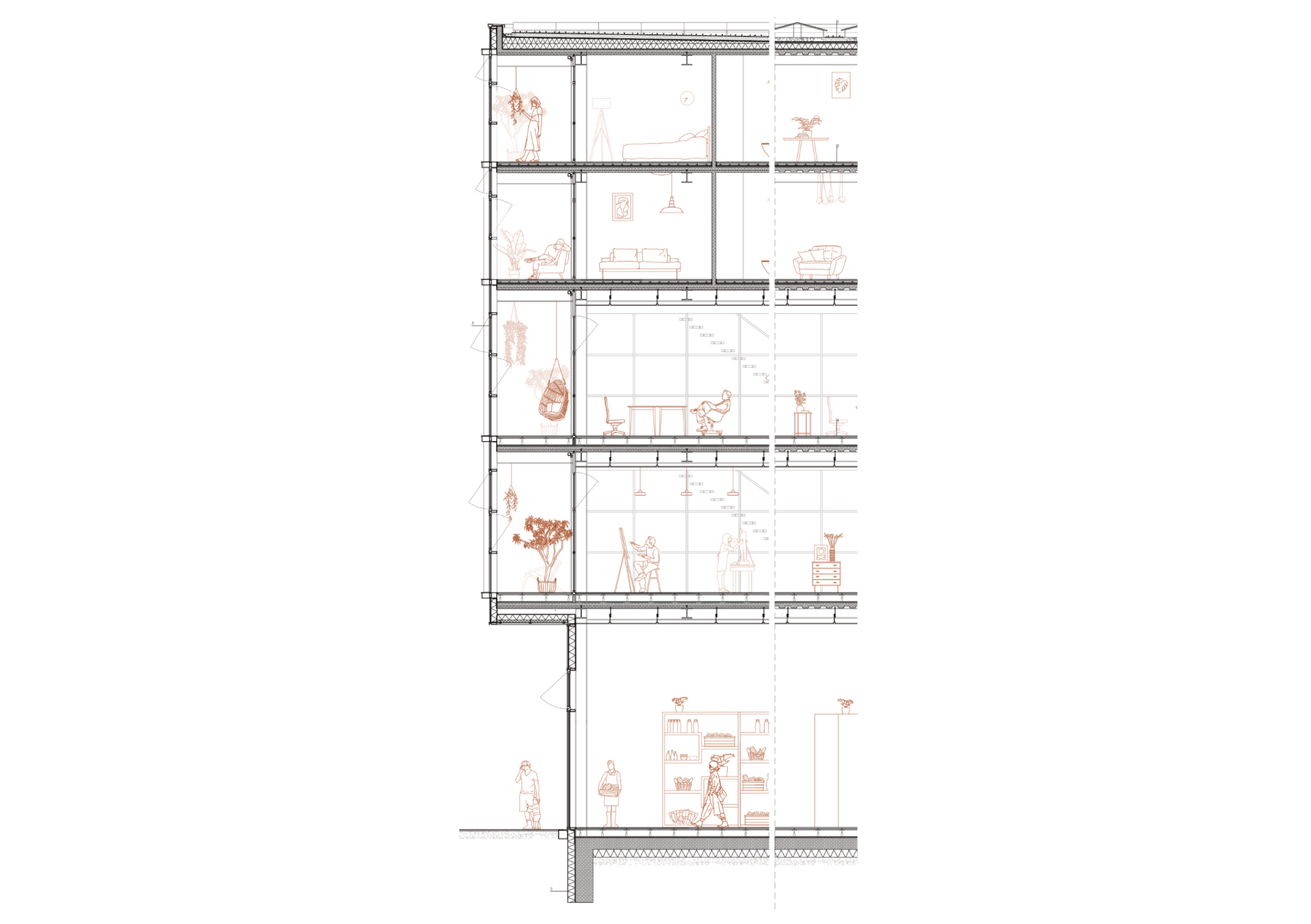

Lebenszyklus

Masterthesis von Simon Wolf

Betreut von Prof. Nicolas Schwager

In Zukunft wird Deutschland aufgrund des demografischen Wandels mehr ältere als junge Menschen haben. Um Spannungen zwischen den Generationen zu vermeiden, ist eine generationenübergreifende Zusammenarbeit entscheidend. Das Konzept "Lebenszyklus" fördert diese Idee, indem es fünf Schlüsselbegriffe - Lebenszyklen, Dorfgemeinschaft, Altersvereinsamung, Schulerweiterung und Start-Up auf dem Dorf - erklärt und anhand von vier Personen illustriert.Im "Lebenszyklus"-Mehrgenerationenkomplex leben Dominik, Sophie, Emma und Anton. Sie bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen ein, um eine starke Gemeinschaft zu bilden. Sie organisieren Treffen, Vorträge, Musikveranstaltungen und ein Repair Café. Durch ihre Nähe und Unterstützung entwickelt sich eine echte Familie im Komplex. Das Konzept fördert nicht nur die Lebenszyklen der Bewohner, sondern stärkt auch die Dorfgemeinschaft von Pfohren und bekämpft die Altersvereinsamung. Es bietet außerdem Möglichkeiten für Bildung und Start-Ups auf dem Land. Zusammen zeigen sie, wie verschiedene Menschen und Generationen zusammenkommen können, um eine blühende Gemeinschaft zu schaffen.

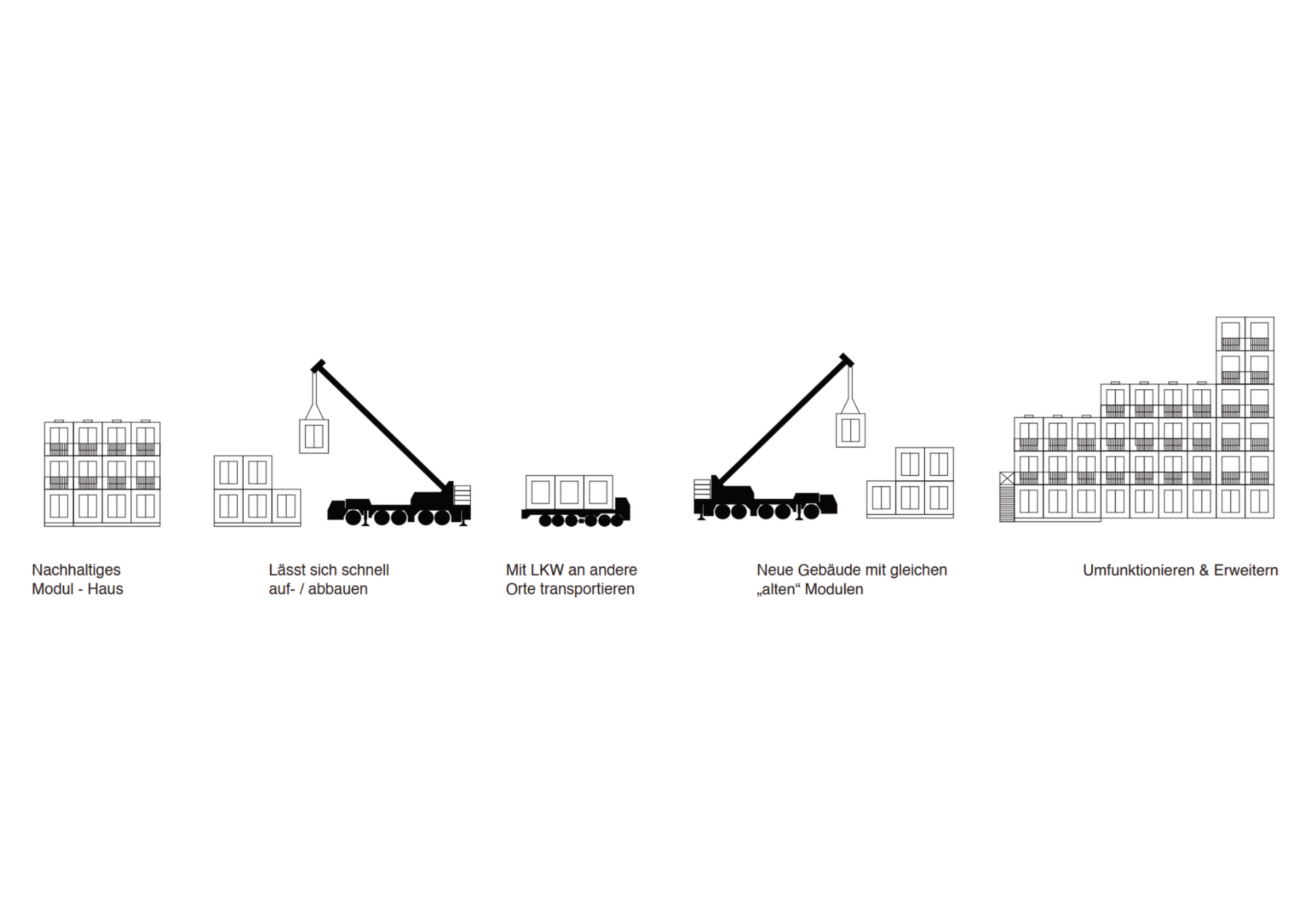

Heldenhof

Masterthesis von Christina Breinlinger

Betreut von Prof. Hans Kazzer

Der Heldenhof in Tuttlingen bietet tiergestützte Therapie und Intervention für Menschen mit schweren Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Das Gelände umfasst landwirtschaftliche Gebäude, darunter ein Brüderpaar, das Schaf- und Rinderwirtschaft betreibt. Ein Wohnhaus bietet Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen, die gemeinsam ihren Alltag gestalten. Ein maroder Kuhstall wird durch einen nachhaltigen Holzmodulbau ersetzt, der Gemeinschaftsräume, Küche und Therapieräume bietet. In den Ställen sind verschiedene Tiere untergebracht, die in der tiergestützten Therapie eingesetzt werden. Ein Café und Hofladen schaffen einen Ort der Interaktion und Integration zwischen Bewohnern und Tagesbesuchern. Die tiergestützte Therapie findet in den Ställen, auf der Koppel und im Gemeinschaftsgebäude statt und betont den innigen Kontakt zwischen Mensch und Tier. Das Wohl der Tiere steht an erster Stelle, und sie haben die Freiheit, sich bei Bedarf zurückzuziehen. Die Umgebung bietet viele Möglichkeiten für Spaziergänge und Naturerkundungen mit den Klienten.

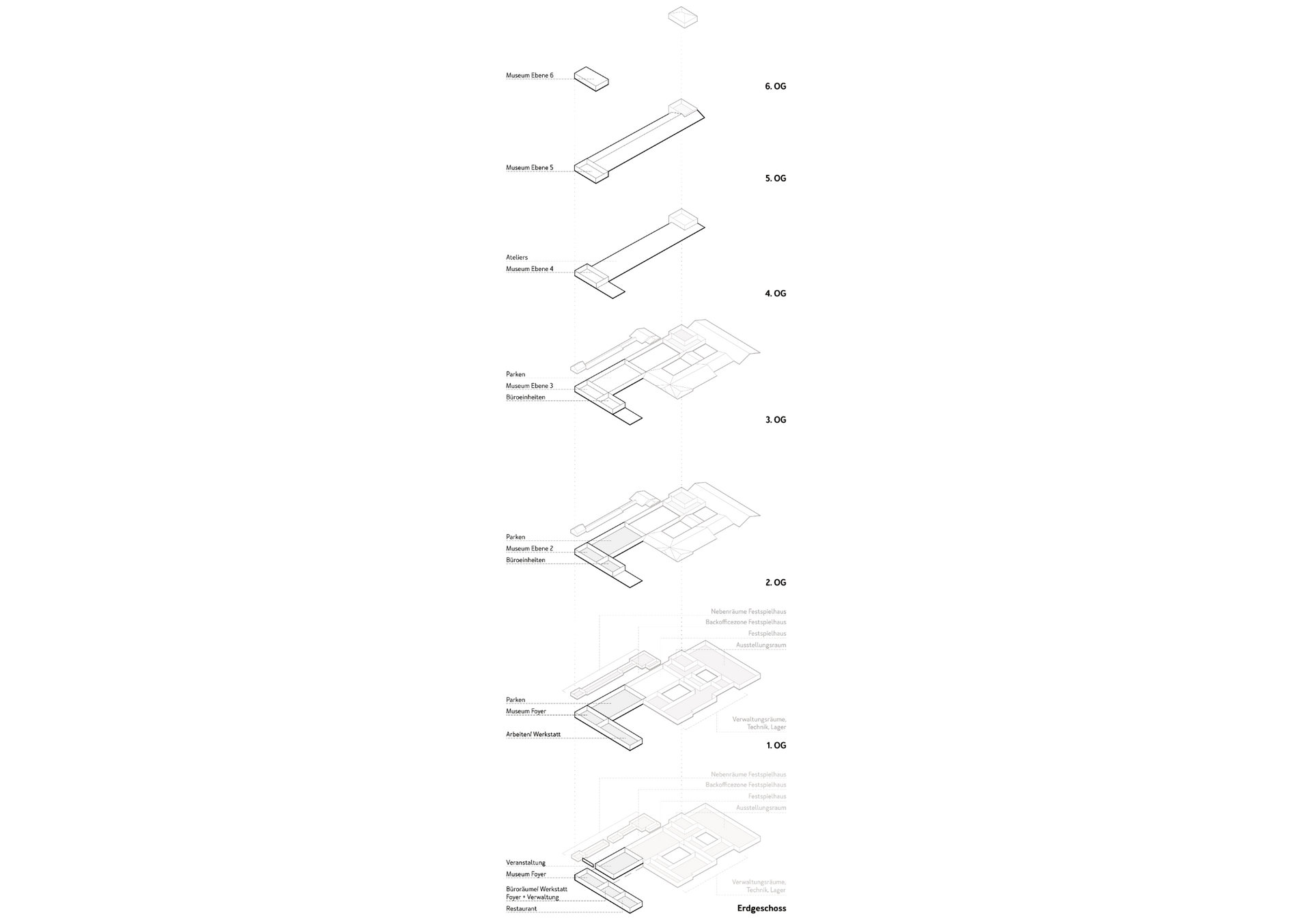

SALINE HALLEIN

Masterthesis von Isabel Maurer

Betreut von Prof. Lydia Haack

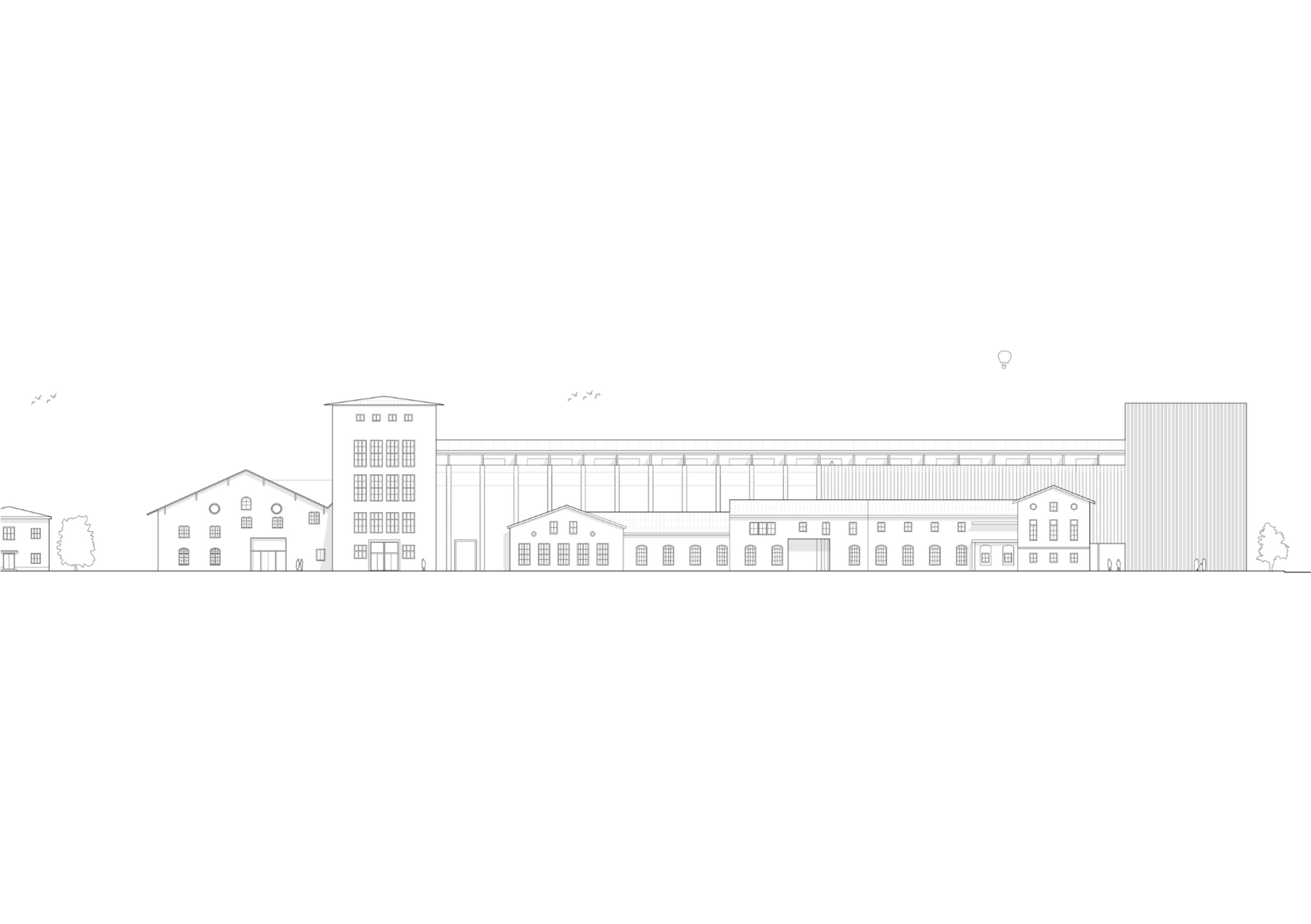

Die Stadt Hallein liegt am Fuße des Dürrnbergs im nördlichen Tennengau, etwa 18 km südlich von Salzburg. Bekannt für ihre Geschichte als Salinenstadt, wurde das natürliche Salzvorkommen vor über 4.000 Jahren von Kelten entdeckt und prägte die Wirtschaft und Kultur in Hallein und ganz Salzburg. Salz war einst "weißes Gold", das Wohlstand brachte, aber mit der Industrialisierung verlor es an Wert. Die Pernerinsel-Saline, eine wichtige historische Stätte, wurde seit 1864 zur Salzgewinnung genutzt und später vernachlässigt. Heute wird die Saline für Kunst und Kultur genutzt, wobei historische Teile erhalten bleiben. Ein Erweiterungsbau ergänzt das bestehende Gebäude, und eine transparente Solardach-Abdeckung verbindet Alt und Neu. Die Fassade besteht aus hellen Aluminiumlamellen und ermöglicht Ausblicke ins Museum und Restaurant im Erdgeschoss.

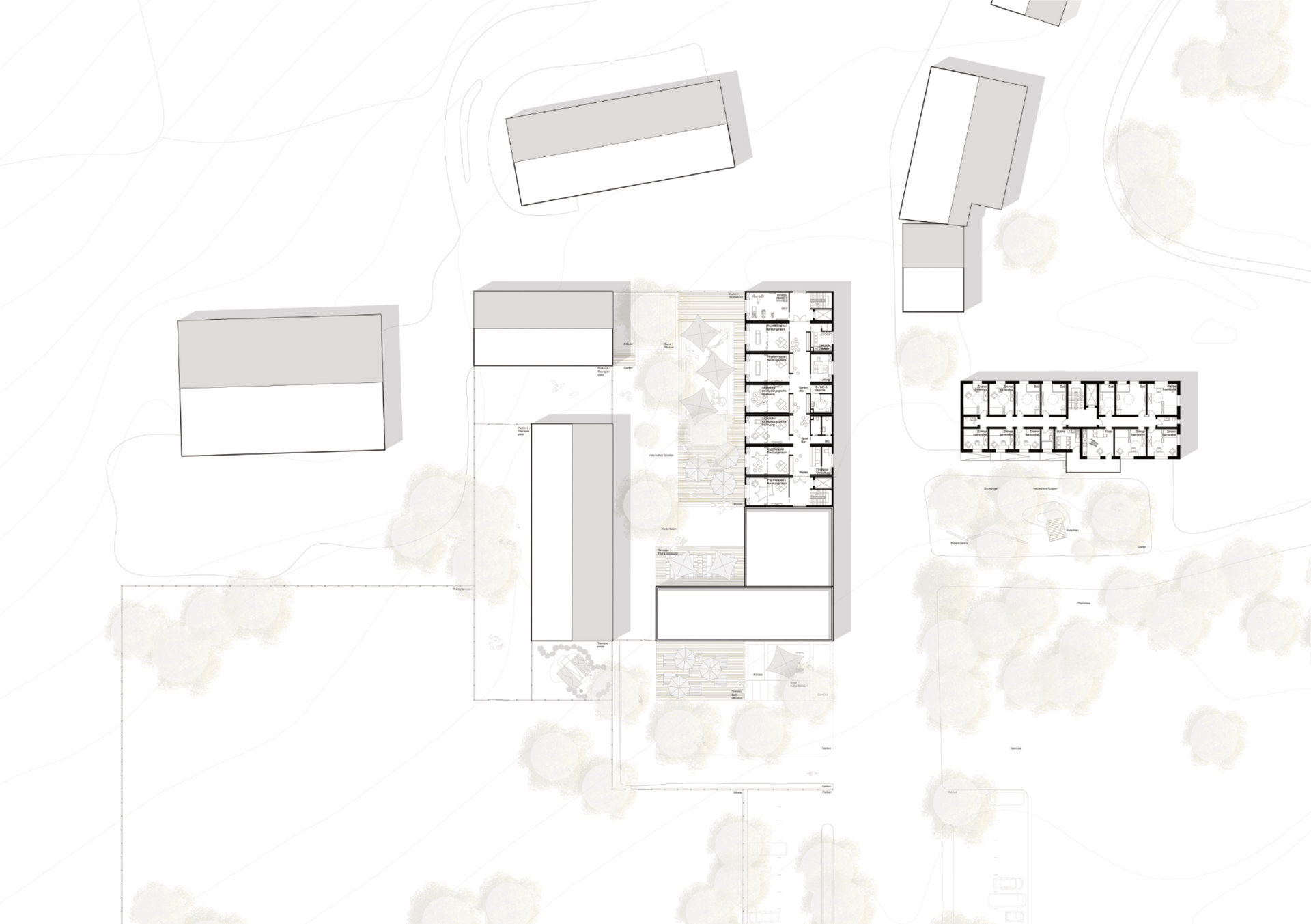

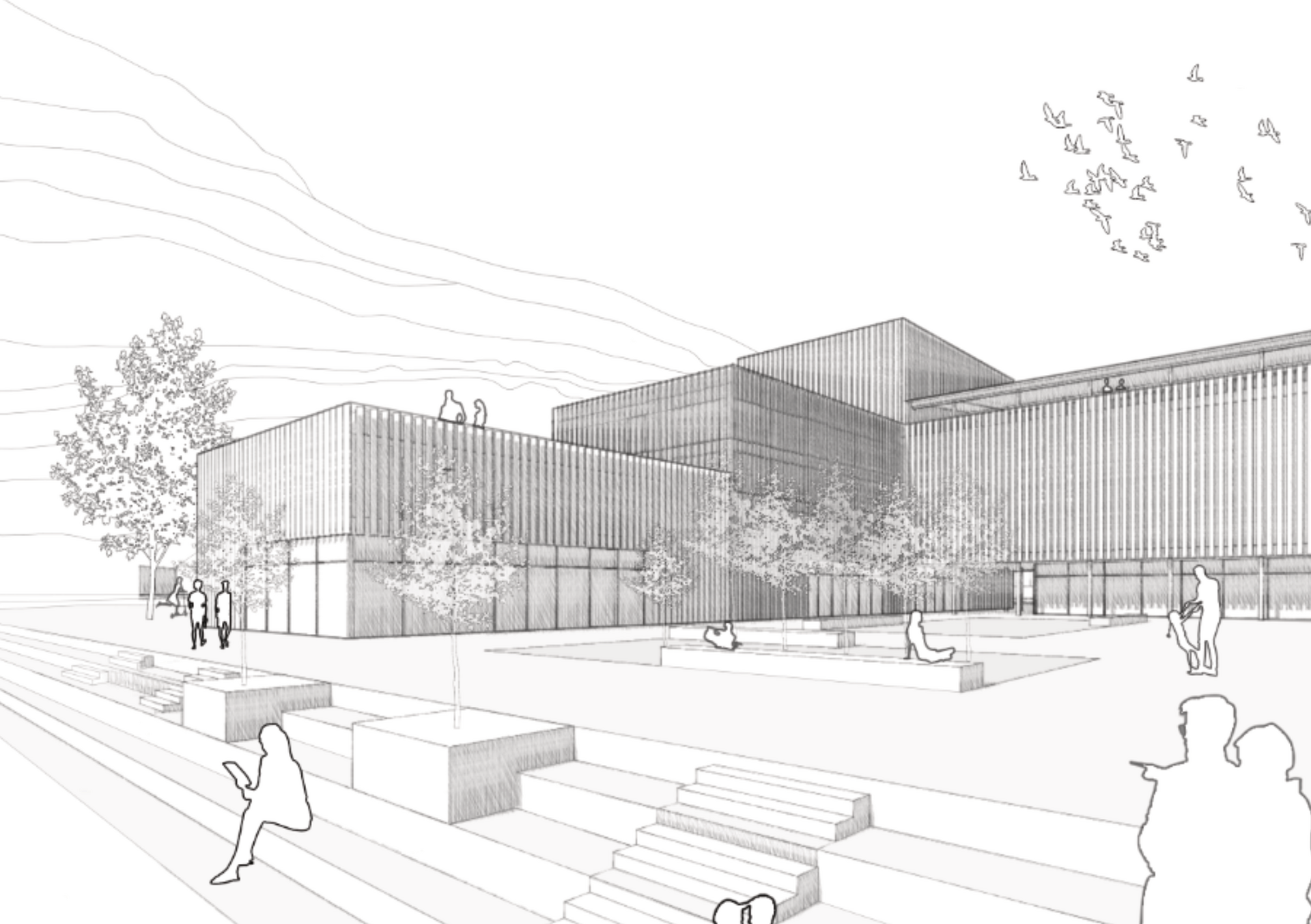

LAND STADT MITTE

Masterthesis von Salome Weißer

Betreut von Prof. Hans Kazzer

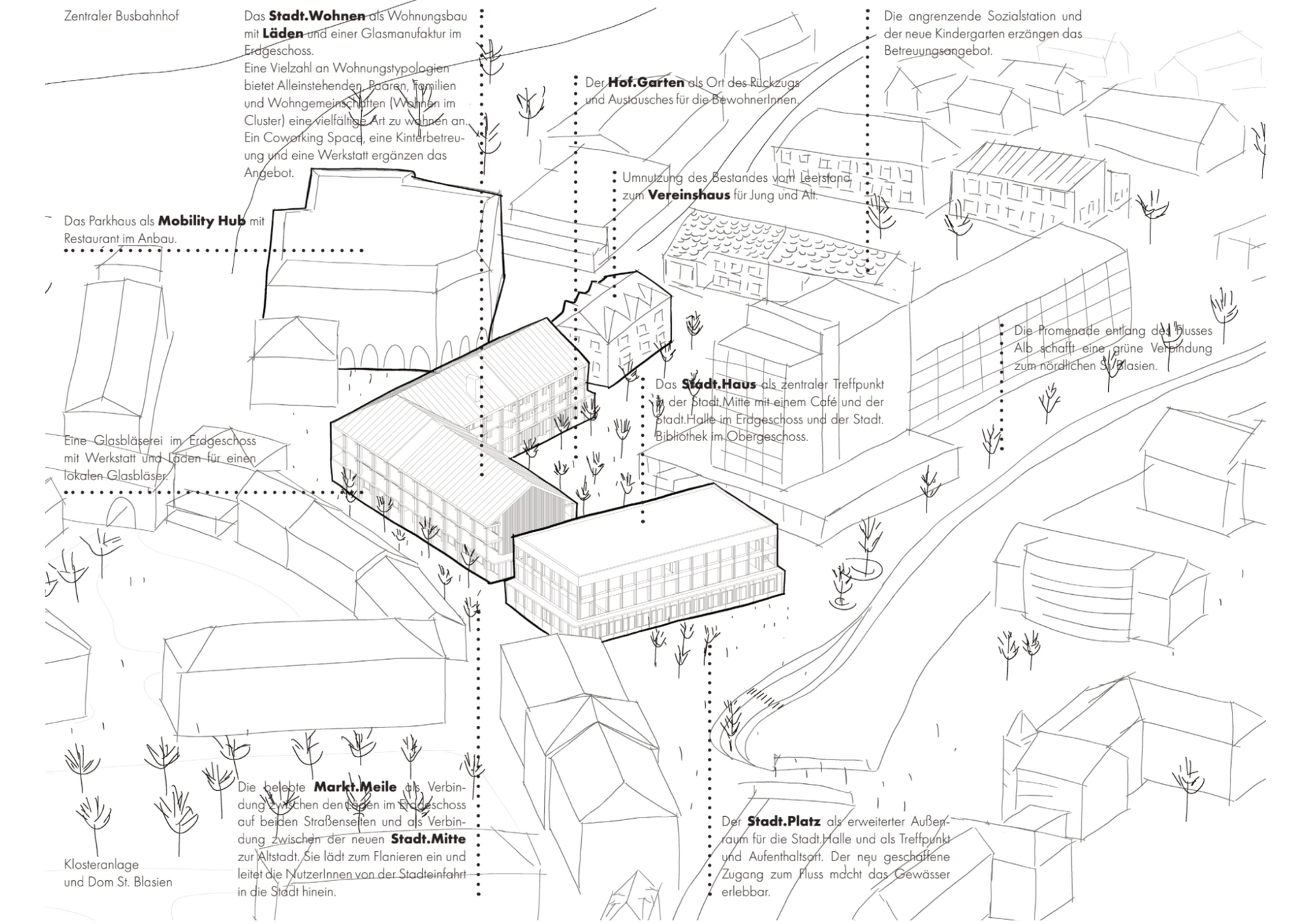

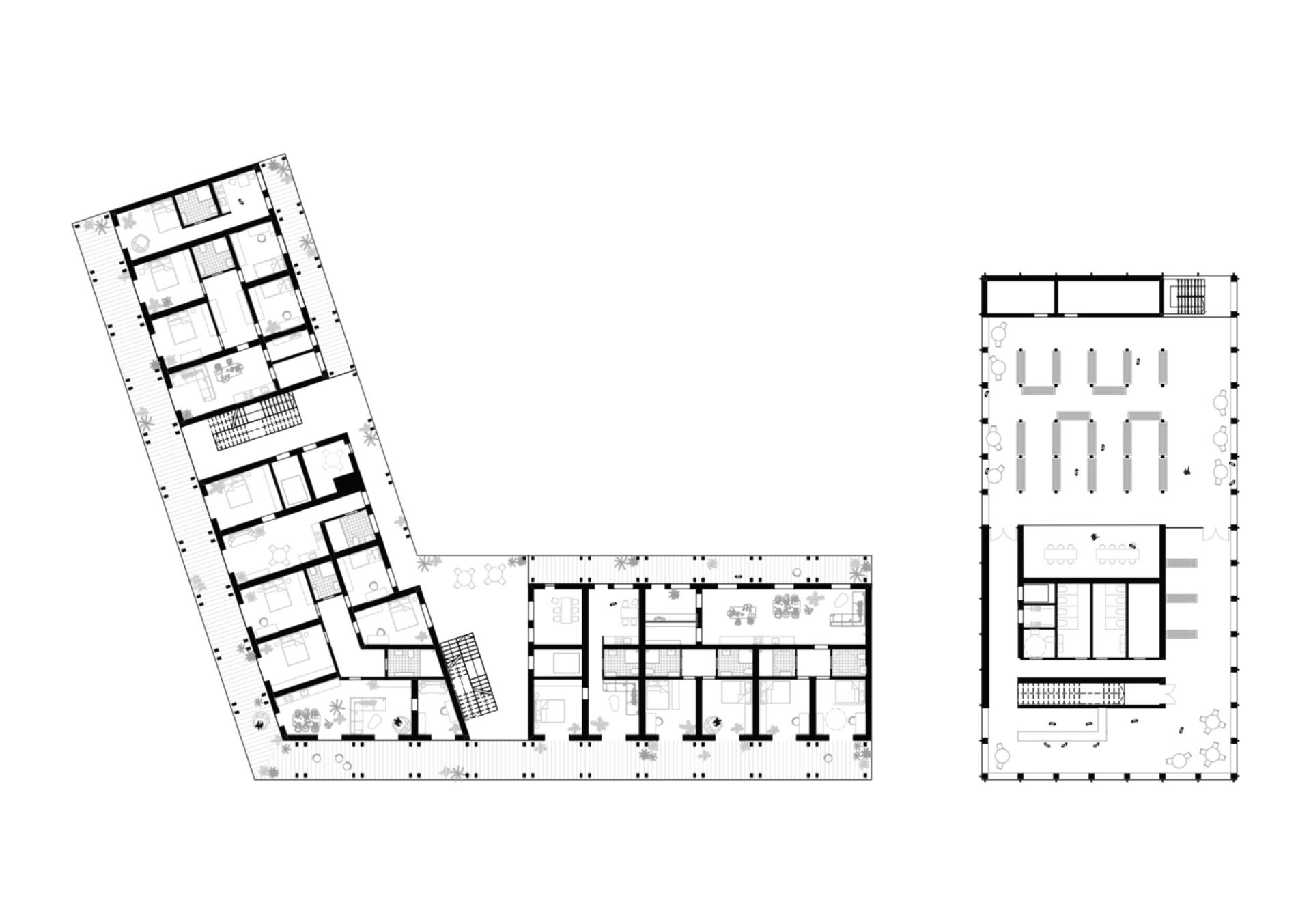

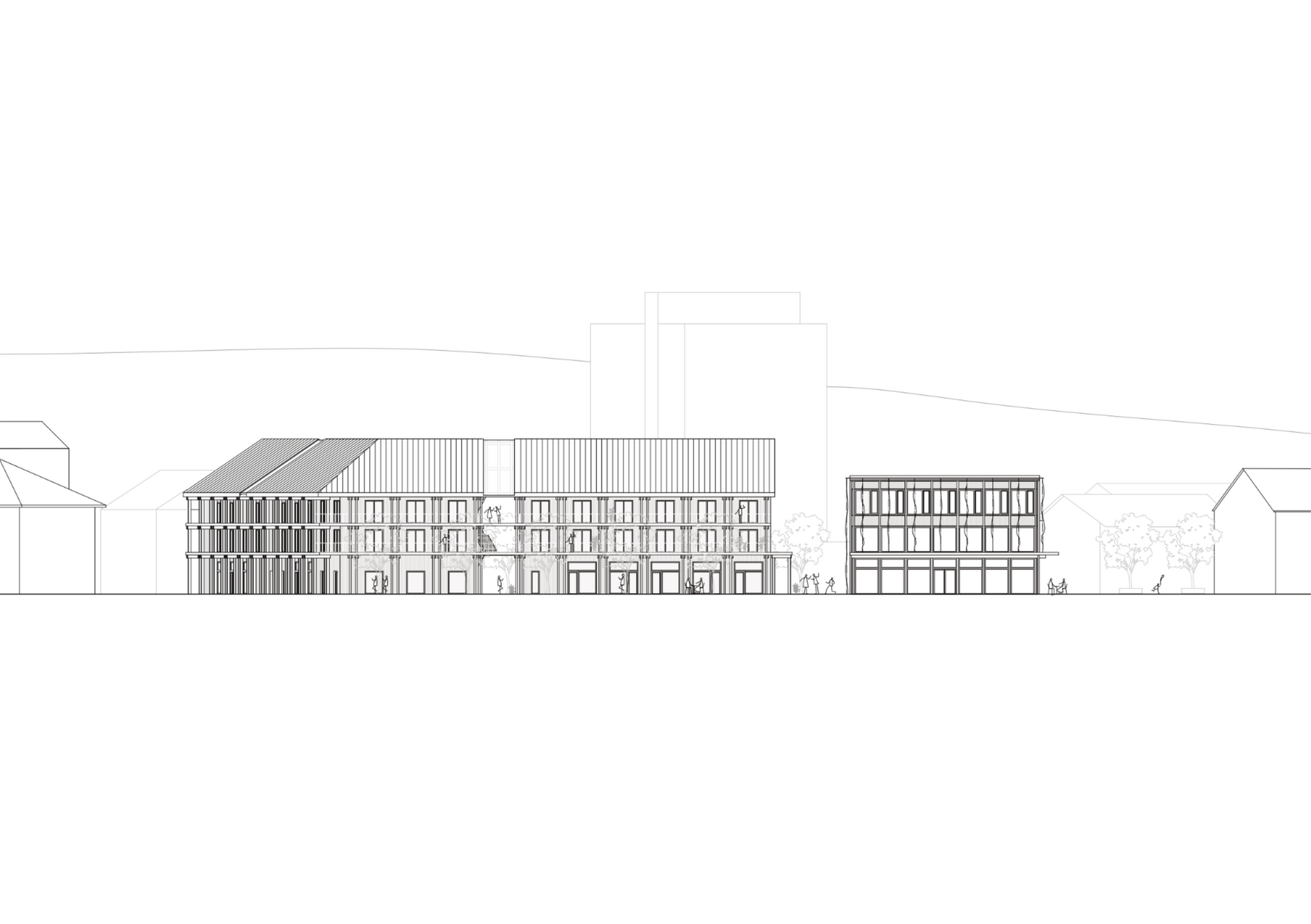

In deutschen Großstädten gibt es einen Wohnungsmangel, der zu hoher Flächeninanspruchnahme führt, ebenso wie in Kleinstädten und Landstädten. Der Fokus liegt oft auf dem Stadtrand, was zu Flächenverbrauch und dem Aussterben von Ortskernen führt, was wiederum soziale und wirtschaftliche Strukturen beeinträchtigt. Die Lösung könnte darin liegen, sich auf die Innenentwicklung zu konzentrieren, um Leerstände zu nutzen und Brachflächen zu aktivieren. Dies kann die lokale Identität und Baukultur stärken und lebenswerte Orte schaffen. Ein Beispielprojekt in St. Blasien zeigt, wie eine innerstädtische Nachverdichtung und Mischnutzung das Stadtzentrum wiederbeleben kann. Dies bietet Chancen für die nachhaltige Stadtentwicklung von Landstä

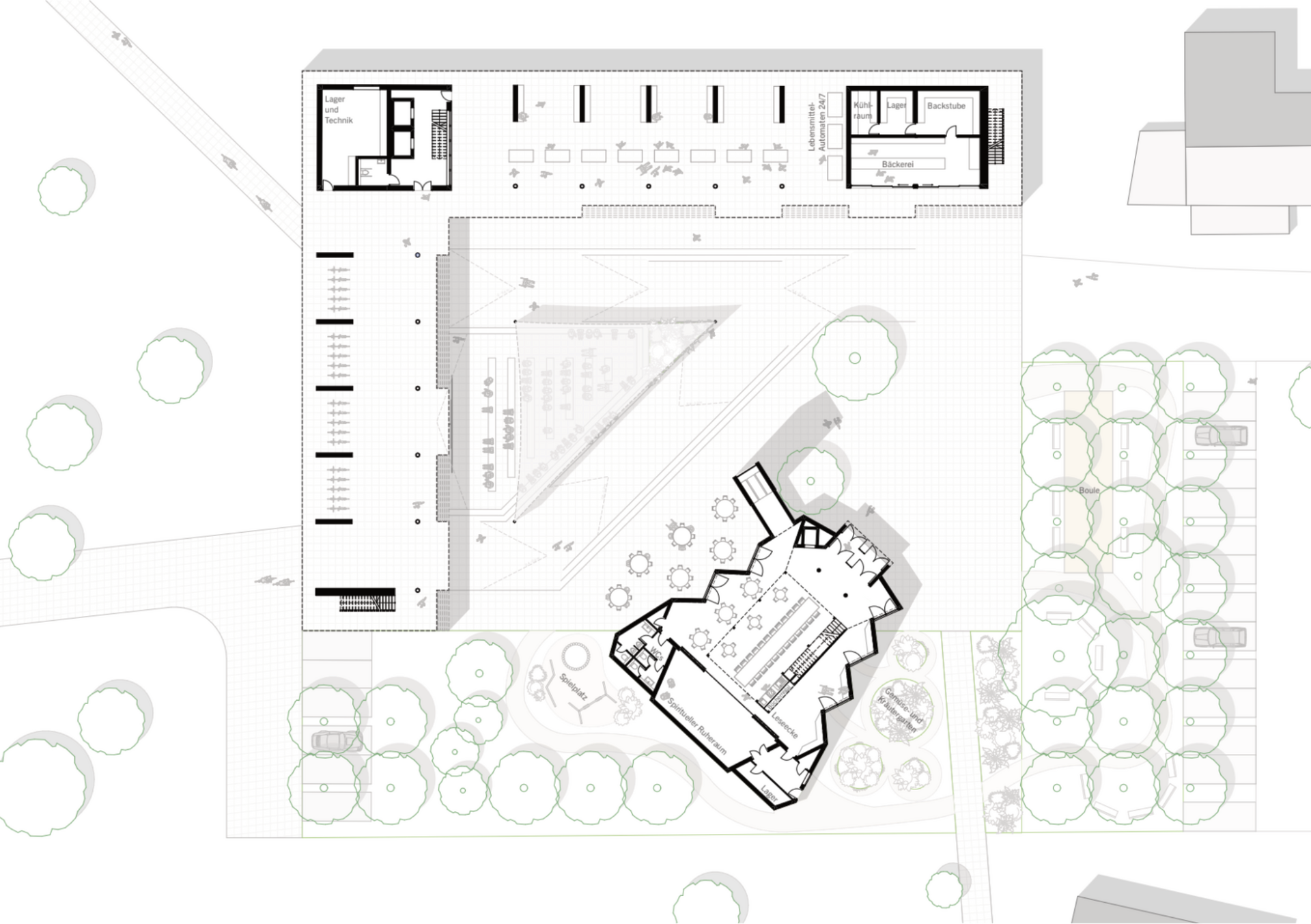

LOST.POTENTIAL

Masterthesis von Leonie Sollermann

Betreut von Prof. Lydia Haack

Der Gebäudekomplex an der Waldfriedhofstraße 92-94 stand fast ein Jahrzehnt leer und beherbergte zuvor verschiedene Geschäfte. Die Rock Capital Group plante auf dem 3.000 Quadratmeter großen Grundstück ein neues Zentrum namens "LENA", mit Bäckerei, Metzgerei, Drogerie, Discounter, Café, Wohnungen und Tiefgarage. Der Baubeginn wurde mehrmals verschoben und letztendlich wurde das Projekt nicht realisiert. Im Jahr 2022 erwarb der Projektentwickler Bauwerk das Gebäude und schuf vorübergehend einen gemeinschaftlichen Ort namens "Gabriele an der Westtangente" mit Ateliers, Co-Working-Spaces und mehr, um neues Leben in das Gebäude zu bringen. Bauwerk plant ebenfalls ein neues Quartierszentrum mit Einzelhandel, Gastronomie und Wohnungen und begann im November 2022 mit den Abrissarbeiten, so dass vom ursprünglichen Komplex heute nichts mehr zu sehen ist.

QUARTIER 0

Masterthesis von Tessa Kubiena

Betreut von Prof. Hans Kazzer

Unsere Welt ist geprägt von starker Migration, mit Menschen, die ihre Heimat verlassen, um anderswo ein besseres Leben zu suchen. Doch die Integration in neuen Gesellschaften ist oft herausfordernd, begleitet von Benachteiligung und Isolation. Als Architekten können wir dazu beitragen, die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Integrative Wohnprojekte, Bildungseinrichtungen und Begegnungsstätten sind Schlüssel dazu. Mein Quartier 0 - Ein Ort der Integration, Begegnung und Gemeinschaft, fokussiert sich auf junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Sie sollen mit anderen zusammenleben und sich vernetzen können, um ihre Integration zu erleichtern. Das Quartier soll auch ein Treffpunkt für alle sein, um Austausch, Kontakte und kulturelle Vielfalt zu fördern. Mein Ziel ist ein verbindender und kommunikativer Ort, der Heimatgefühl vermittelt.

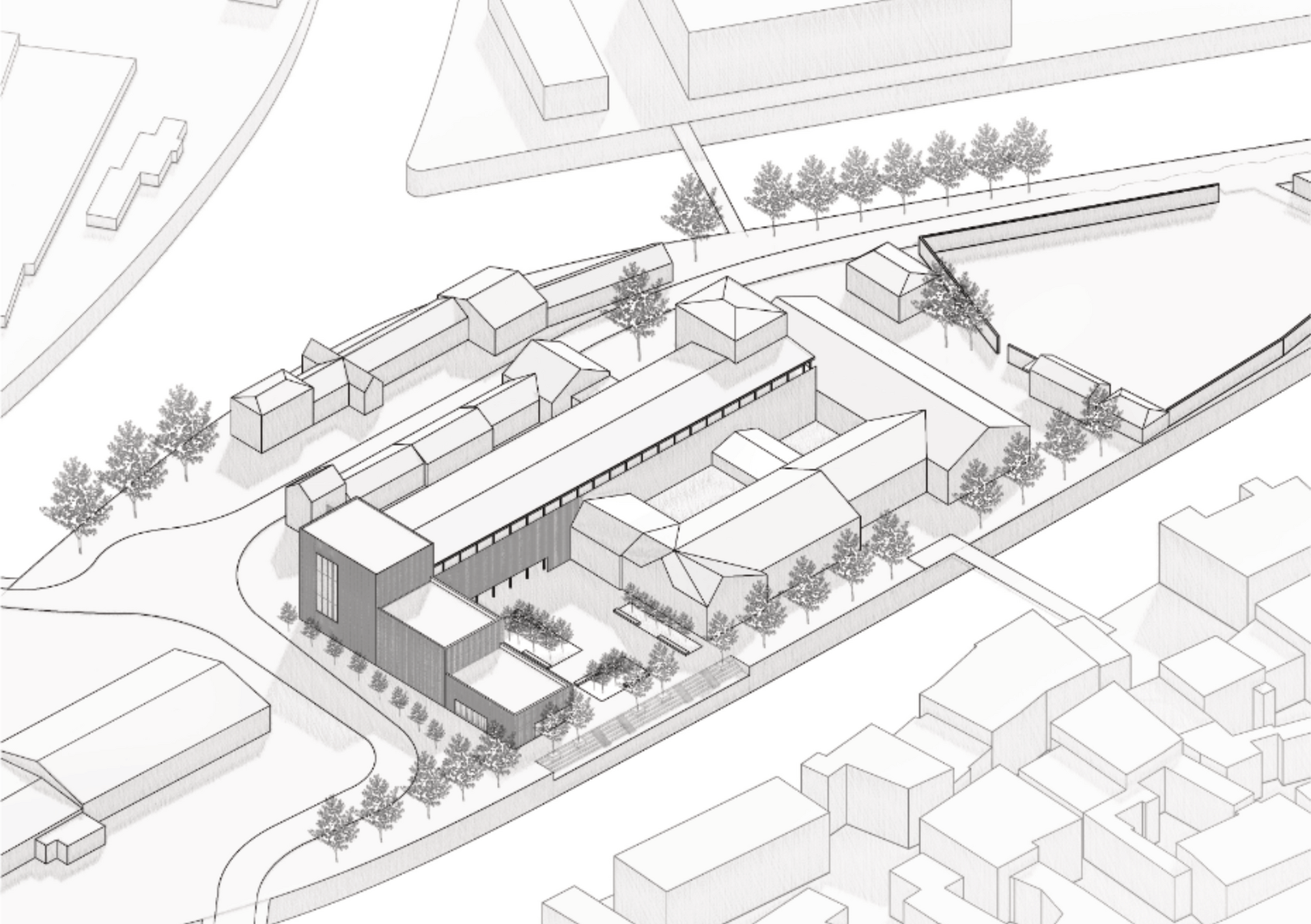

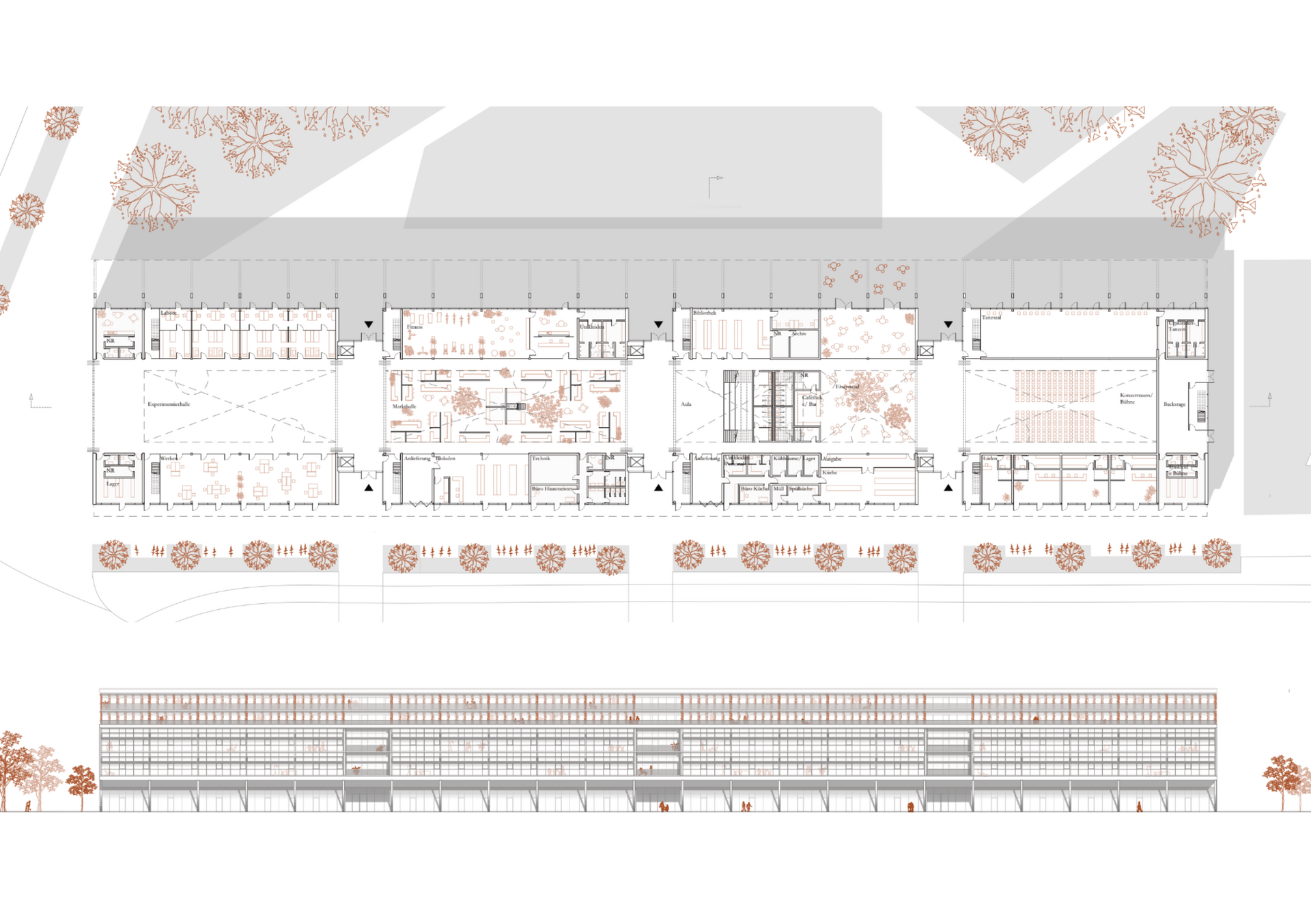

KULTURMASCHINE HARDTURM

Masterthesis von Alina Lohr

Betreut von Prof. Nicolas Schwager

Zürich blüht als kreative Stadt mit hoher Nachfrage nach Kulturangeboten, insbesondere in Zürich West. Die Hardturmbrache könnte das fehlende Element dieses Trends sein. Die Kulturmaschine Hardturm ist ein Alternativvorschlag zur umstrittenen Stadionplanung. Die Annahme ist, dass Zürich außerhalb der Stadt einen geeigneteren Ort für das Stadion finden könnte, damit die Brachfläche für kulturelle Zwecke genutzt werden kann. Das neue Hardturm-Areal soll Raum für innovative Künstler und kreative Praktiken bieten. Das bestehende Parkhaus im Westen wird als Parkfläche genutzt, mit einem erhöhten Erdgeschoss für Werkstätten und einem obersten Geschoss als Galerie. Das Areal soll ein vielfältiges Wohn- und Arbeitsgebiet werden, mit sozialem Wohnraum im Norden und der Kulturmaschine im Süden.

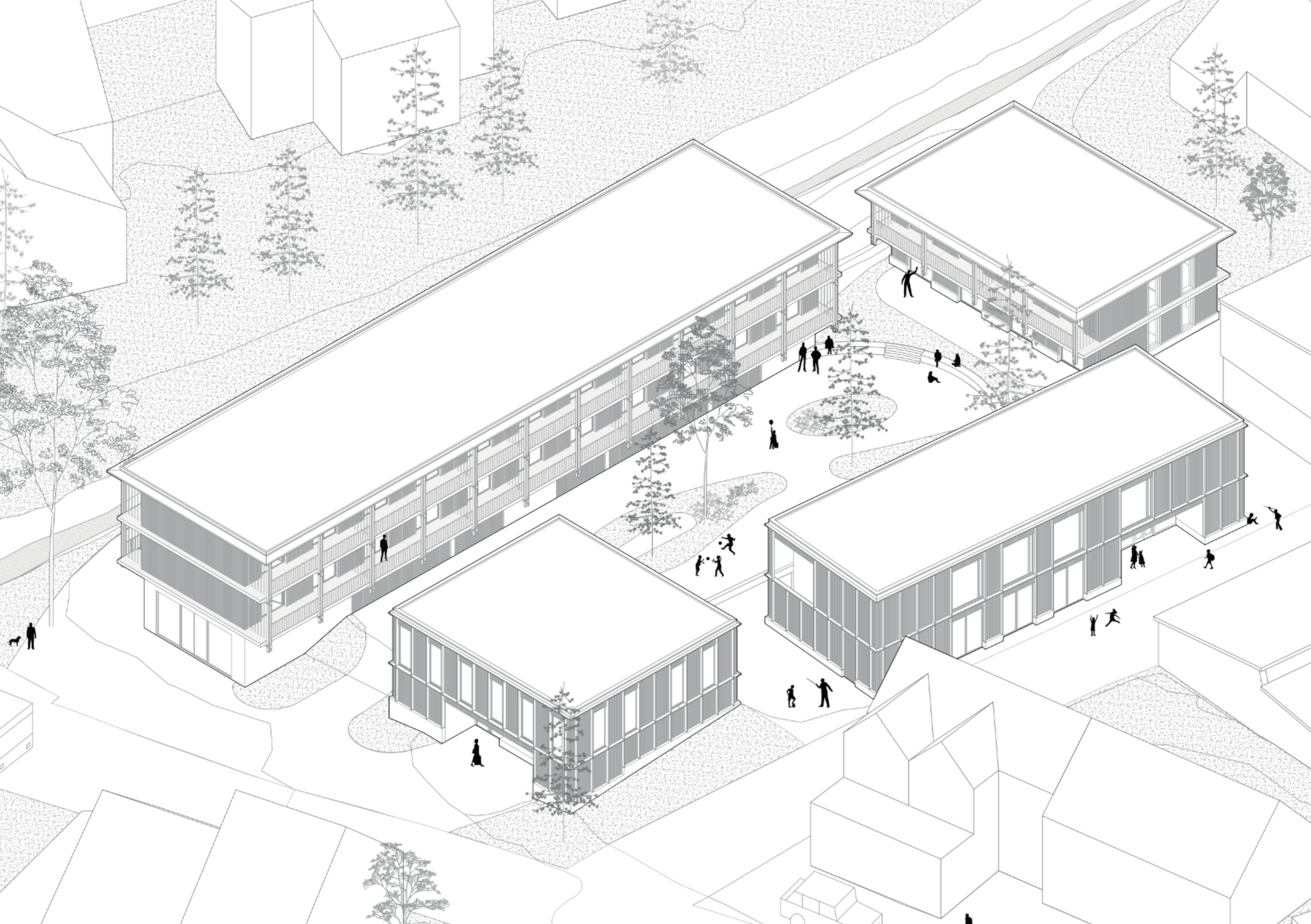

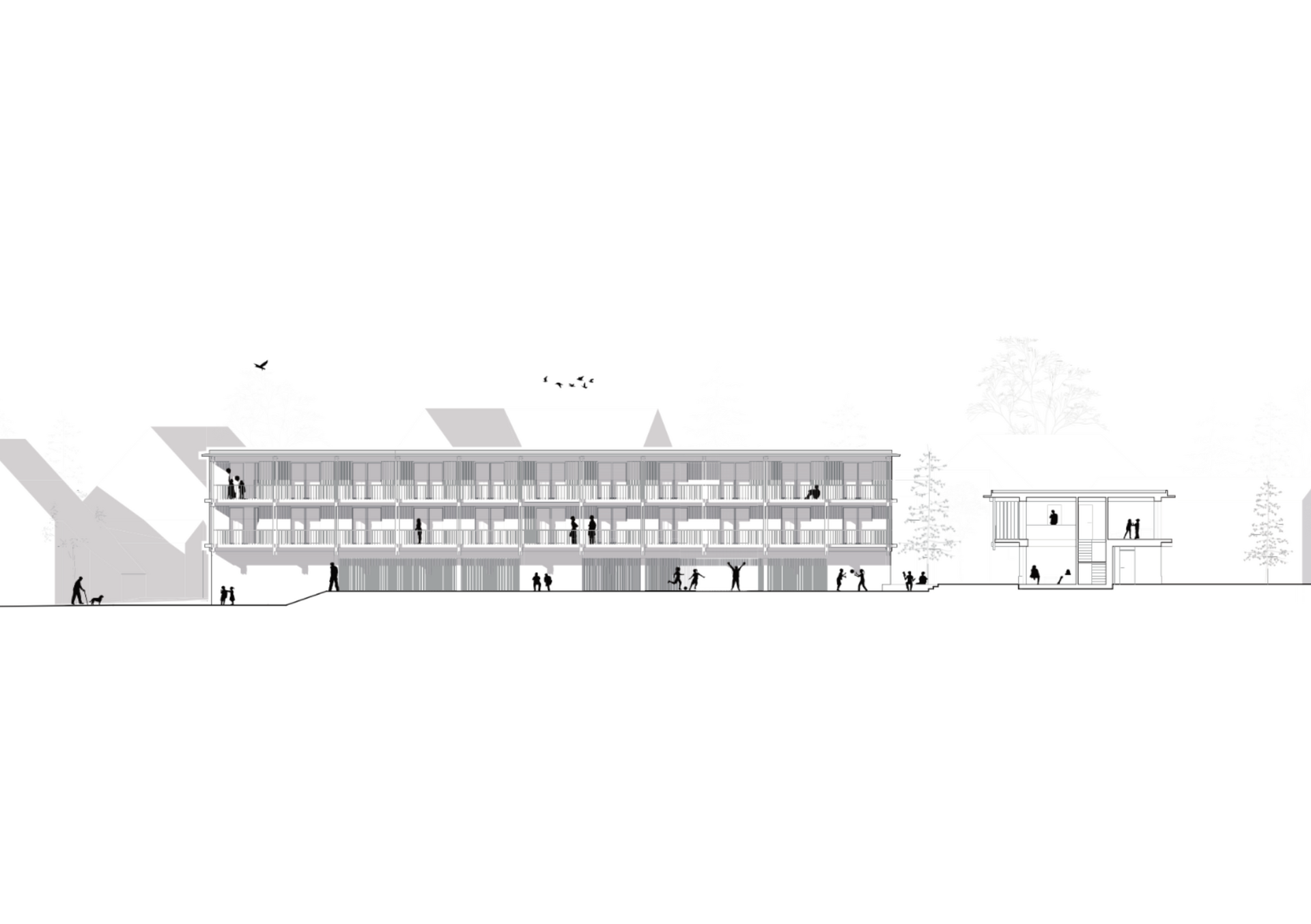

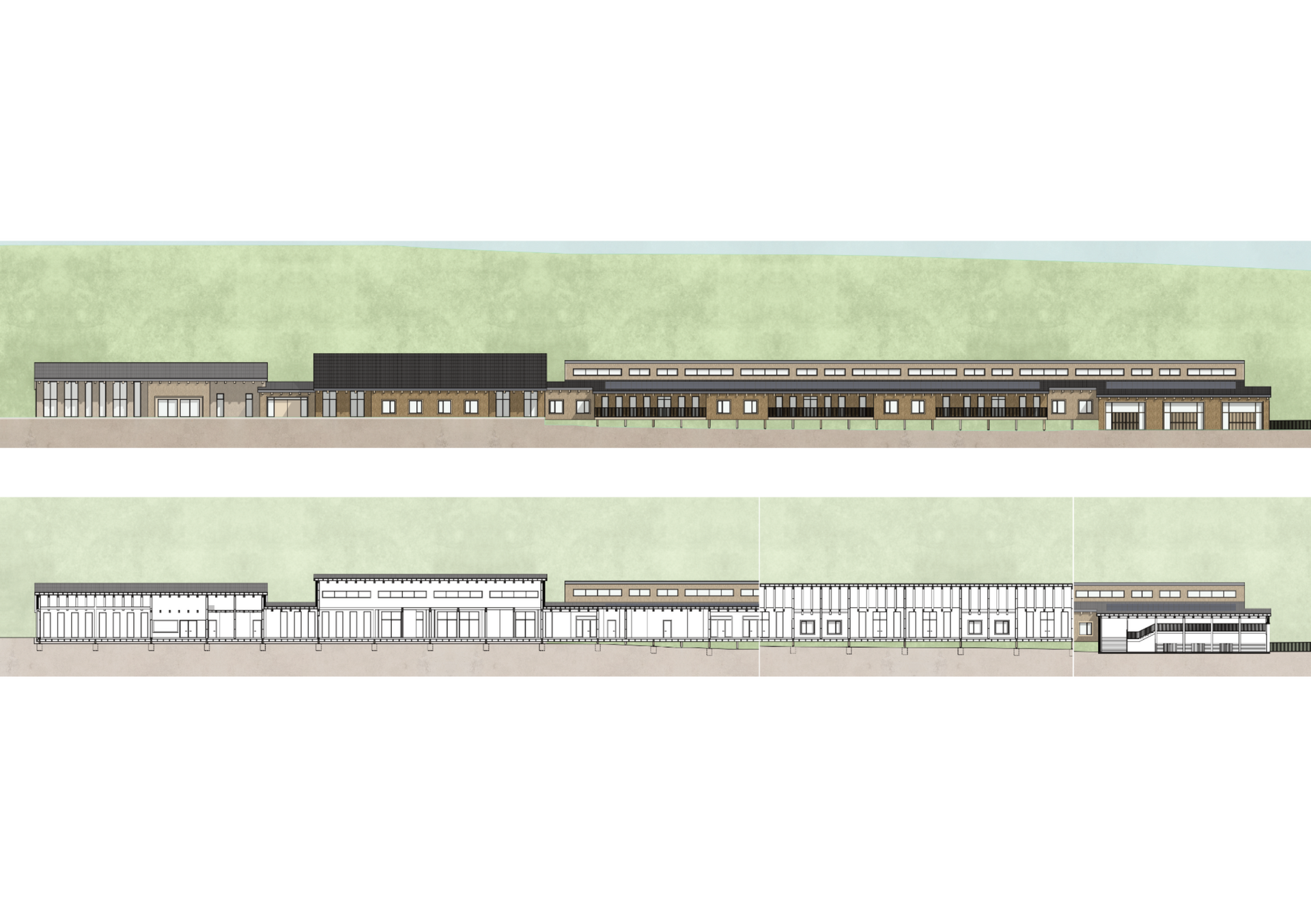

Natürlich Lernen

Masterthesis von Kerstin Neuwerk

Betreut von Prof. Eberhard Schlag

Es wird ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung auf Grundschulniveau sowie Tierpädagogik geplant, um dem steigenden Bedarf in diesem Bereich gerecht zu werden. Das Projekt zielt darauf ab, den oft stigmatisierten Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung (Esent) zu beleuchten und eine öffentliche Diskussion über Schulformen anzuregen. Die Schule soll ein pädagogisches Konzept mit Naturintegration umsetzen und einen weitgehend öffentlichen Raum bieten, während gleichzeitig der Schutzraum der Schüler*innen gewährleistet wird. Die gesunde Bauweise wird in Einklang mit dem Umweltschutz entwickelt. Die Lage am Rand eines Wohngebiets ermöglicht einen geschützten Schulraum ohne starke Abgrenzungen.