Meine Forschungsinteressen ...

Infrastruktur - Digitalisierung im Bauwesen - Föderierte digitale Plattformen - Zukunft des Ingenieurwesens

Ich lehre seit 2019 Bauwirtschaftslehre, Bauökonomie und Bau(geschäfts)prozessmanagement an der HTWG. Meine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Planung und Entwicklung der Infrastruktur, die Zukunft des Ingenieurberufs angesichts komplexer globaler Herausforderungen und Chancen wie des Klimawandels und der vierten industriellen Revolution.

Wie fühlt sich eine Stadt? Sensing City Konstanz Werkstatt

Wissenschaftler und Studierende der HTWG Konstanz starten im Wintersemester 2022/23 ein besonderes Projekt. Gemeinsam mit städtischen Ämtern, Unternehmen und interessierten Bürgern werden Daten aus verschiedenen Quellen und mit Hilfe sogenannter Smart Citizen Kits, digitaler Sensoren, die Auskunft über Umweltfaktoren wie Feinstaub, giftige Gase und Lärm geben, gesammelt.Ziel ist es, herauszufinden, wie die Lebensqualität in der Stadt untersucht und verbessert werden kann.

Bereits während der Langen Nacht der Wissenschaften hatte sich gezeigt, dass es ein großes Interesse der Bürgerinnen und Bürger gibt, die Lebensqualität in Konstanz zu verbessern. Dies könnte mit Hilfe von Sensorik und Fernerkundung geschehen, mit entsprechenden Geräten, die einfach zu bedienen sind.

Angeregt wurde auch, eine öffentliche Veranstaltung anzubieten, um erste praktische Erfahrungen mit den Smart Citizen Kits zu sammeln, die im gesamten Stadtgebiet von Konstanz aufgebaut und installiert werden sollen, und um sich mit dem Thema insgesamt praktisch auseinanderzusetzen.

Daher wollen Professor Michael Bühler, weitere HTWG-Professoren sowie externe Experten auf diesem Gebiet im Oktober eine Auftaktveranstaltung zum Thema anbieten. Längerfristiges Ziel ist es, über das Format einer Vorlesung hinauszugehen "und den HTWG-Studierenden die Möglichkeit zu geben, im Rahmen eines Citizen Science Workshops gemeinsam mit Konstanzer Bürgerinnen und Bürgern, städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen mit Smart-City-Sensorik zu experimentieren und praktische Erfahrungen zu sammeln", so Professor Bühler. Der gesamte Ansatz wird auch unter dem Begriff "Citizen Science" verstanden und als wissenschaftliche Arbeit von Bürgerinnen und Bürgern, oft in Zusammenarbeit mit oder unter Anleitung von professionellen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen, definiert.

Unter diesem Gesichtspunkt wird als erster Schritt im Oktober an der HTWG die interdisziplinäre und digitale Werkstatt "Sensing City Konstanz" in Zusammenarbeit mit der Stadt Konstanz, Konstanzer Bürgerinnen und Bürgern sowie Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft gestartet. Bis Anfang Januar 2023 sollen dann die besten interdisziplinären Teams von einer Expertenjury begutachtet und ausgezeichnet werden. Weitere Informationen sind unter coklimax.net und www.htwg-konstanz.de/de/hochschule/personen/michael-buehler/projekte-forschung/ zu finden, Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an mbuehler@htwg-konstanz.de möglich.

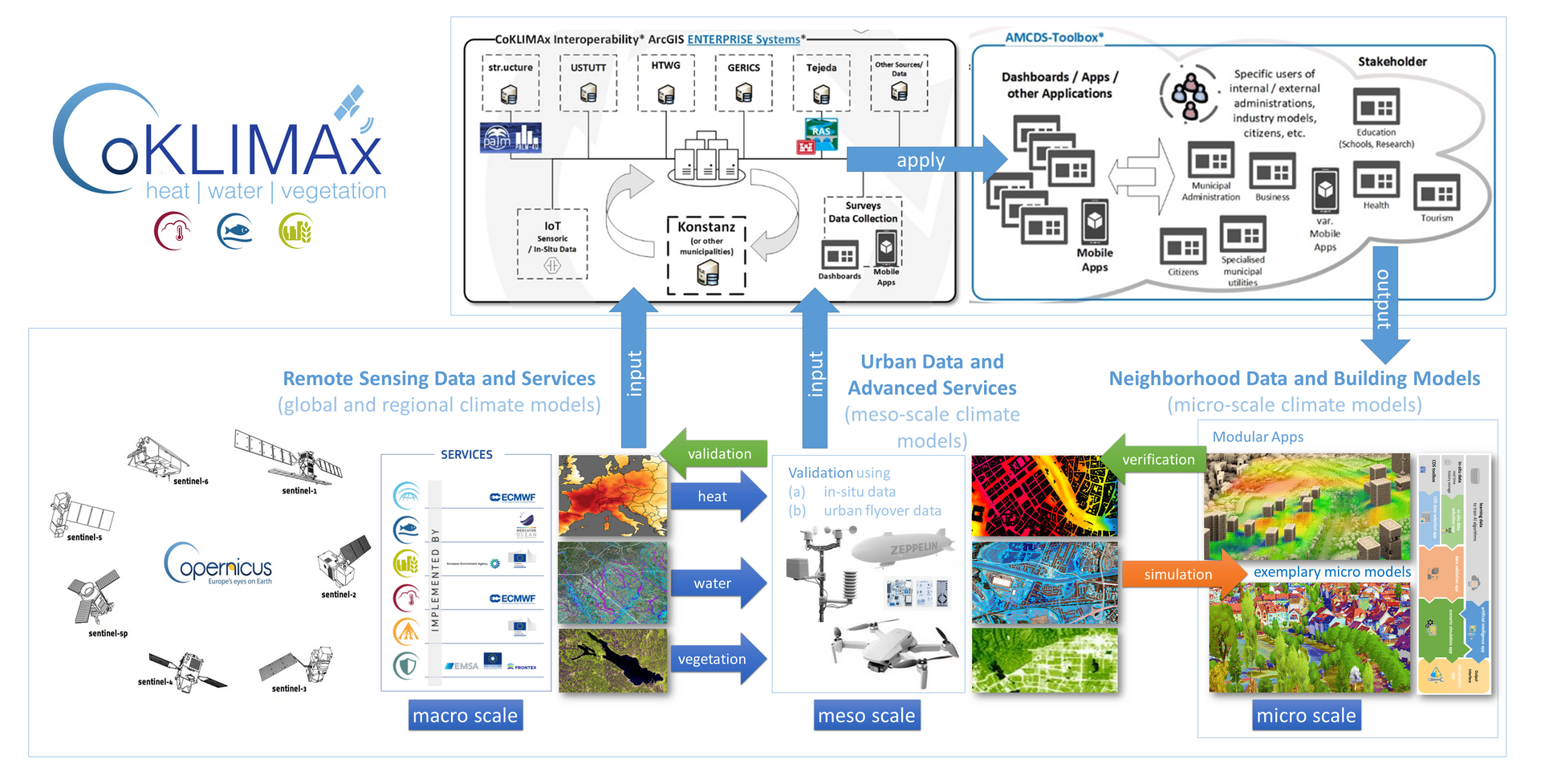

CoKLIMAx - Anwendung der COPERNICUS-Daten für die klimarelevante Stadtplanung am Beispiel von Wasser, Wärme und Vegetation

Entwicklung von niedrigschwelligen Werkzeugen und effizienten Arbeitsprozessen für die Datenerfassung, -verarbeitung, -auswertung und -anwendung durch Kommunen - Spezifische Klimaanpassungs- und Resilienzmaßnahmen können auf regionaler und lokaler Ebene effizient gestaltet und umgesetzt werden. Klima- und Umweltdatenbanken sind von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und für die effiziente Planung und Umsetzung geeigneter Klimaschutzmaßnahmen: Verfügbare Datenbanken können Kommunen als wichtige Ausgangspunkte dienen, um Bedarfe zu ermitteln, Ressourcen zu priorisieren und Investitionen unter Berücksichtigung der meist knappen Budgetrestriktionen zuzuordnen.

Hochwertige Geo-, Klima- und Umweltdaten sind inzwischen verfügbar - Daten aus der Fernerkundung, z.B. Copernicus-Dienste werden von entscheidender Bedeutung sein. Es gibt zukunftsweisende Ansätze, solche Daten zu nutzen, um daraus Prognosen für die städtebauliche Prozessoptimierung der Stadtverwaltungen abzuleiten. Auf kommunaler Ebene werden die vorhandenen Daten jedoch bisher nur bedingt genutzt, da es keine praxistauglichen Werkzeuge für die Stadtplanung gibt, mit denen Fernerkundungsdaten mit lokalen Daten zusammengeführt, sinnvoll kombiniert und in kommunalen Planungsprozessen weiterverarbeitet und angewendet werden können.

Daher zielt unser Projekt CoKLIMAx auf die Entwicklung neuer digitaler Produkte, fortschrittlicher städtischer Dienstleistungen und Verfahren, wie z.B. die Entwicklung praxisorientierter technischer Werkzeuge, die verschiedene Fernerkundungs- und In-situ-Datensätze zur Validierung und Weiterverarbeitung erfassen.

Veröffentlichung zum Projekt (english)

CoKLIMAx Pressemeldung Stadt Konstanz

CoKLIMAx Release LinkedIn (english)

Erforschung der Wirkung von Grünbrücken zur Wertschöpfung und -steigerung in Städten

Grünbrücken sind bisher vor allem an Autobahnen bekannt, um Wildtieren das Queren von Verkehrswegen zu ermöglichen. Unser Forschungsprojekt Sulivaco untersucht die Wirkung von Leichtbau-Grünbrücken in der Stadt, wie zum Beispiel ihren Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität, zur Klimaresilienz einer Stadt sowie zur Wertschöpfung bzw. –steigerung in der Immobilienwirtschaft.

Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium unterstützt unser Projekt mit einer Laufzeit von einem Jahr mit knapp 130.000 Euro. Wenn innerstädtische Verkehrsschneisen an besonders geeigneten Abschnitten mithilfe einer Grünbrücke überspannt werden, kann diese zum einen das urbane Klima positiv beeinflussen und darüber hinaus durch Emissionsschutz und erhöhte Aufenthaltsqualität zur Wertschöpfung benachteiligter Stadtteile beitragen

Erstellung eines Konzepts für den Übergang Afrikas zu einer integrativen und wettbewerbsfähigen digitalen Wirtschaft

Unser Forschungsvorhaben hat beim internationalen Wettbewerb „Connect2Recover“ der Internationalen Fernmeldeunion gepunktet: Es wurde unter 307 Einreichungen für die Umsetzung ausgewählt.

Die UN Sonderorganisationen Informations- und Kommunikationstechnologie und die Internationale Fernmeldeunion (ITU) haben zum ersten Mal gemeinsam einen internationalen Forschungwettbewerb ausgerichtet. Unter dem Motto „Connect2Recover“ waren Think Tanks und internationale Forschungsgruppen aufgerufen, Ideen für das Gelingen digitaler Inklusion in den Schlüsselbereichen Bildung, Beschäftigung und Gesundheitsversorgung einzureichen. Aus 307 Forschungsvorschläge wählte eine internationale Jury 15 Projekte für die Umsetzung aus, darunter das Projekt der HTWG. Das Projekt „Creating a blueprint for Africa's transition towards an inclusive and competitive digital economy: Identifying potential industries, stakeholders, and use cases for the development of a federated digital platform and advanced services with a focus on Botswana“ wird mit 42.000 US Dollar gefördert.

Das Forschungsteam plant, in Botswana Akteure, Branchen und Anwendungsfälle zu identifizieren, die am besten geeignet sind, das Land als Afrikas digitales Testfeld für föderierte digitale Plattformen mit gemeinsamen und offenen Datenräumen zu nutzen. Diese Plattformen können Innovationen und neue Geschäftsmodelle fördern und die Marktzutrittsschranken senken, auch für kleinere digitale Akteure. Die vorgeschlagene digitale Infrastruktur hat in Verbindung mit der sogenannten digitalen Föderation ein erhebliches Potenzial, den souveränen und sicheren Datenaustausch zu ermöglichen, der die Grundlage für eine innovative, integrative und vertrauenswürdige digitale Wirtschaft ist.

Die Identifizierung und Definition von Anwendungsfällen wird von Botswanas digitaler Transformationsstrategie geleitet. Das Forschungsteam wird dabei direkt mit einem Kooperationspartner der lokalen Regierung („SmartBots“) zusammenarbeiten. Am Beispiel eines Pilotprojekts will das Team schließlich Möglichkeiten skizzieren, wie das Konzept föderativ gesteuerter Datenräume für Afrika skaliert werden kann.

Am Projekt beteiligt sind neben Leiter Prof. Dr. Michael Bühler, Dr. Thorsten Jelinek, Taihe Institut Berlin, Prof. Dr. Konrad Nübel, Technische Universität München (TUM), Vasilis Koulolias, eGovLab, Universität Stockholm, Dr. Pia Hollenbach, Universität Lausanne, Loungo Monchusi, Yame Toto Follett Nkgowe, Dr. Sajid Sheikh, SmartBots, Regierung von Botswana, Ron Bakker und Elliott Afoke, Architekturdesign PLP/Labs, London.

ITU Projekt Pressemeldung HTWG

Connect2Recover Bekanntgabe der Gewinner

Broschüre der Gewinnerprojekte

Interdisziplinäre Initiative „Gamification, Simulations & Serious Games“

Bildung 4.0 ist ein neues Bildungsparadigma, das auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der vierten industriellen Revolution eingehen soll. Im Wesentlichen basiert Bildung 4.0 auf dem Konzept des learning by doing, bei dem Studierende ermutigt werden, zu lernen und verschiedene Dinge auf einzigartige Weise zu entdecken, indem sie experimentieren. Neben der Anwendung der Technologien der Industrie 4.0, setzt Bildung 4.0 auf Konzepte wie Gamification, Simulationen und Serious Games.

Ziel dieses Projektes ist es, eine Sammlung an Best Practices im Bereich Serious Games zusammenzustellen und über das Thema aufzuklären. Im Rahmen der DIGITALL-Förderung befasst sich eine Projektgruppe unter der Leitung von Prof. Michael Bühler intensiv mit dem Thema Gamification, Simulations & Serious Games, die Ergebnisse werden in nebenstehender Präsentation ausführlich erläutert. Letztendlich soll ein Netzwerk aus Interessierten entstehen und in Zukunft auch Realprojekte zu Serious Games an der HTWG angestoßen und umgesetzt werden.

GemeinWerk - Eine föderierte Innovationsplattform: Entwicklung eines Demonstrators für die Bauwirtschaft

Digitale Plattformen für einen sicheren und souveränen Datenaustausch werden auch in der Bauwirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Mit Hilfe von digitalen Plattformen und Wertschöpfungssystemen lässt sich Organisationsgrad der Wertschöpfungskette Bau auf eine neue Ebene der Kollaboration bringen.

Mit Hilfe digitaler Plattformen und den damit entstehenden Wertschöpfungssystemen lässt sich der Organisationsgrad der Wertschöpfungskette Bau auf eine neue Ebene der Kollaboration zwischen den Stakeholdern der Bauwirtschaft bringen. Entsprechend der Definition von Plattformen nach John Hagel III bestehen digitale Plattformen aus einem Ökosystem mit Governance-Strukturen (Regelungs-Strukturen) und einer Reihe von Standards und Protokollen, um die Interaktion in einer Multi-Stakeholder-Umgebung wesentlich zu verbessern. Digitale Plattformen können somit als Mobilisierungsplattformen angesehen werden, auf denen Individuen und Gruppen (Multistakeholder) unterschiedlicher Bedürfnisse und Interessen koordiniert für ein gemeinsames Ergebnis zusammenarbeiten.

Das Forschungsvorhaben, das vom Bayerischen Bauindustrieverband finanziell gefördert wird, hat das Ziel, einen experimentellen Prototyp für eine Föderierte Innovations-Datenplattform entlang eines geeigneten beispielhaften Use-Cases zu entwickeln.

Der Prototyp soll als Demonstrator für weitere Entwicklungen dienen und die Grundlage für eine Innovationsplattform erarbeiten. Er soll exemplarisch veranschaulichen, wie ein Gesamtkonzept entlang eines oder mehrerer Use-Cases konkret umgesetzt wird. Dadurch werden eine Blaupause und ein Rahmen für weitere Entwicklungen geschaffen, die sich dann nachfrageorientiert im Markt weiter etablieren werden. Das Forschungsvorhaben wird dadurch auch die Perspektive unterschiedlicher Geschäftsmodellinnovationen sowie das Gesamtpotential möglicher Plattformgeschäftsmodelle beleuchten.

G20/T20 Task-Force 7 "Infrastrukturinvestitionen und -finanzierung"

Im Moment helfen wir bei der Vorbereitung des diesjährigen G20-Treffens in Italien als Mitglied des akademischen Beratungsgremiums „globales Infrastrukturzentrum der G20“ (G20 Global Infrastructure Hub Academic Advisory Panel). Außerdem steuere ich in der Gruppe der T20 gemeinsam mit Prof. Dr. Konrad Nübel, Ordinarius am TUM-Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung, und mit Dr. Thorsten Jelinek, Europe Direktor Taihe Institut, zur Task-Force 7 (Infrastructure Investment and Financing) den gemeinsam verfassten Policy-Brief „Infrastructure 4.0 – Value Chain Integration Through Federated Digital Platforms“ bei. Unser Beitrag ist aus mehr als 1800 Einsendungen ausgewählt worden. Diese Initiative wird momentan vom Bayerischen Bauverband gefördert (siehe auch Policy Brief Press Release und Infrastructure 4.0 Workshop Munich).

Download des offiziellen T20 Policy Briefs (english)

Maun Science Park Projekt

Ein autarker, nachhaltig wirtschaftender Stadtteil – das soll in Maun im botswanischen Okavango Delta mit Hilfe modernster Technologien entstehen. Lehrende und Studierende der HTWG arbeiten gemeinsam mit Wissenschaftlern und Studierenden aus aller Welt an der Realisierung. Das Projekt soll ein Vorbild für zukünftiges Leben auf der Erde werden.

Majestätische Wildtiere, unberührte Vegetation – das Okavango Delta in Botswana ist ein artenreiches Feuchtgebiet mitten in der trockenen Kalahari-Wüste. Manch einer vergleicht es mit dem Garten Eden. Einen eindrucksvollen Einblick in die Region verschafft das YouTube-Video „Botswanas Okavango Delta - Heaven on Earth“. Ohne Wasser verschwände der Artenreichtum aber. Und Wasser wird immer knapper, genau wie andere Ressourcen auch.

In Maun, einer schnell wachsenden urbanen Siedlung am südöstlichen Rand des Okavango Deltas, leben 50.000 Menschen. Sie drängen immer weiter in den Lebensraum der vielfältigen Tierwelt des Deltas ein.

Aktuell steht das Projekt noch ganz am Anfang: In einem ersten Schritt will die HTWG in Zusammenarbeit mit internationalen Hochschulen, der Universität Botswana sowie lokalen Unternehmern und der Bevölkerung von Maun ein Designkonzept erarbeiten, das in den kommenden Jahren umgesetzt werden kann.

Das Maun Science Park Projekt wird seit 2020 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Deutschen Akademischen Ausstauschdienst (DAAD) im Rahmen des HAW.International Förderprogramms sowie seit 2021 vom Institut für angewandte Forschung (IAF) der HTWG finanziell unterstützt.

EU Gaia-X "Smart Infrastructure Management"

Seit Anfang 2021 sind wir gemeinsam mit der TU München für die Entwicklung der EU Gaia-X Plattform akkreditiert. Wir werden uns bei der Entwicklung mit dem Use Case "Smart Infrastructure Management" beschäftigen, den wir auch im Zusammenhang mit unserer G20/T20 Policy Entwicklung untersuchen werden. Gaia-X "Smart Infrastructure Management" legt den Grundstein für eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Planung und sorgt für eine kontinuierliche Verfügbarkeit von Daten über die Grenzen von Organisationen und Behörden hinweg. Dies hilft nicht nur, Planungsverfahren zu beschleunigen, sondern setzt auch einen ganzheitlichen Ansatz für Planungsprozesse in die Praxis um.

Civil Vision 2030

Gemeinsam mit der TU München, haben wir die Civil Vision 2030 entworfen und in einem kurzen Videobeitrag umgesetzt. Diese Vision für die wir stehen beinhaltet die systemische Integration von wirtschaftlichem und sozialem Erfolg, den Schutz des Klimas und der Umwelt und der damit verbundenen gesellschaftlichen Verantwortung, sowie das Entwickeln der Talente der Zukunft. Eine wichtige Grundlage für die Civil Vision 2030 wurde bereits im Jahre 2018 am Weltwirtschaftsforum gelegt.

Die Krise als Chance 4.0

COVID19 hat die Digitalisierung der Lehre- und Lernprozesse beschleunigt! Jetzt ist der Zeitpunkt, die vorhandenen digitalen Technologien kreativ und innovativ im Lehr-und Lernprozess nachhaltig zu verankern. Methoden des E-Teaching und E-Learning bereiten zukünftige EntscheidungsträgerInnen vor, Lösungen für die zunehmend komplexeren globalen Risiken zu finden. Negative Konsequenzen des Klimawandels, der ungebremste Ressourcenhunger, die zunehmende Verstädterung erfordern sozio ökologische Systemantworten und Veränderungen, bei denen zukunftsweisende Ingenieurslösungen eine tragende Rolle spielen.