Architektur

Bachelor und Master

Baukonstruktion 2

Betreut von Prof. Kyrill Keller und Dipl.-Ing. Gerhard P. Maier

Klosterbad Hegne

Semesterarbeit von Sandro Kohlert

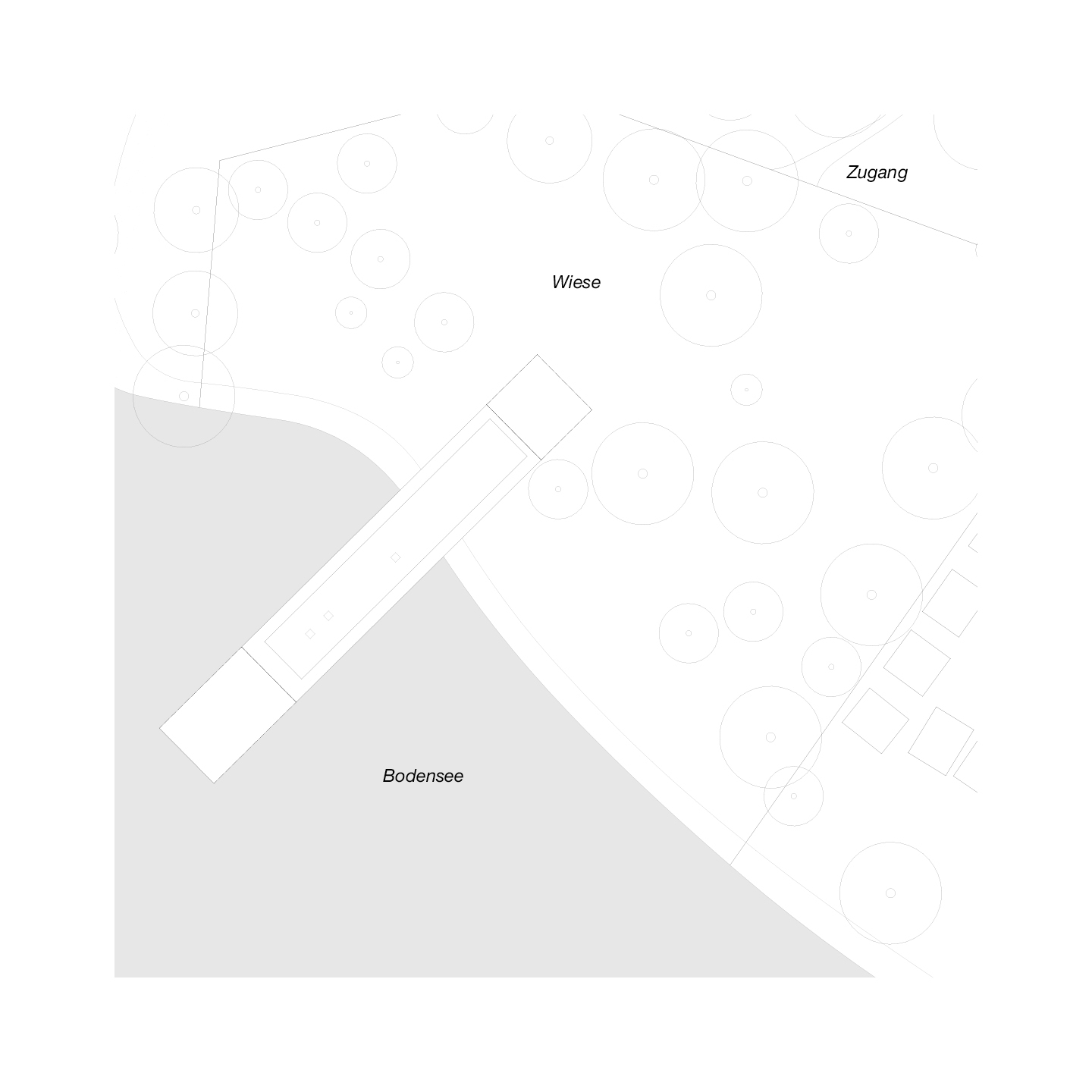

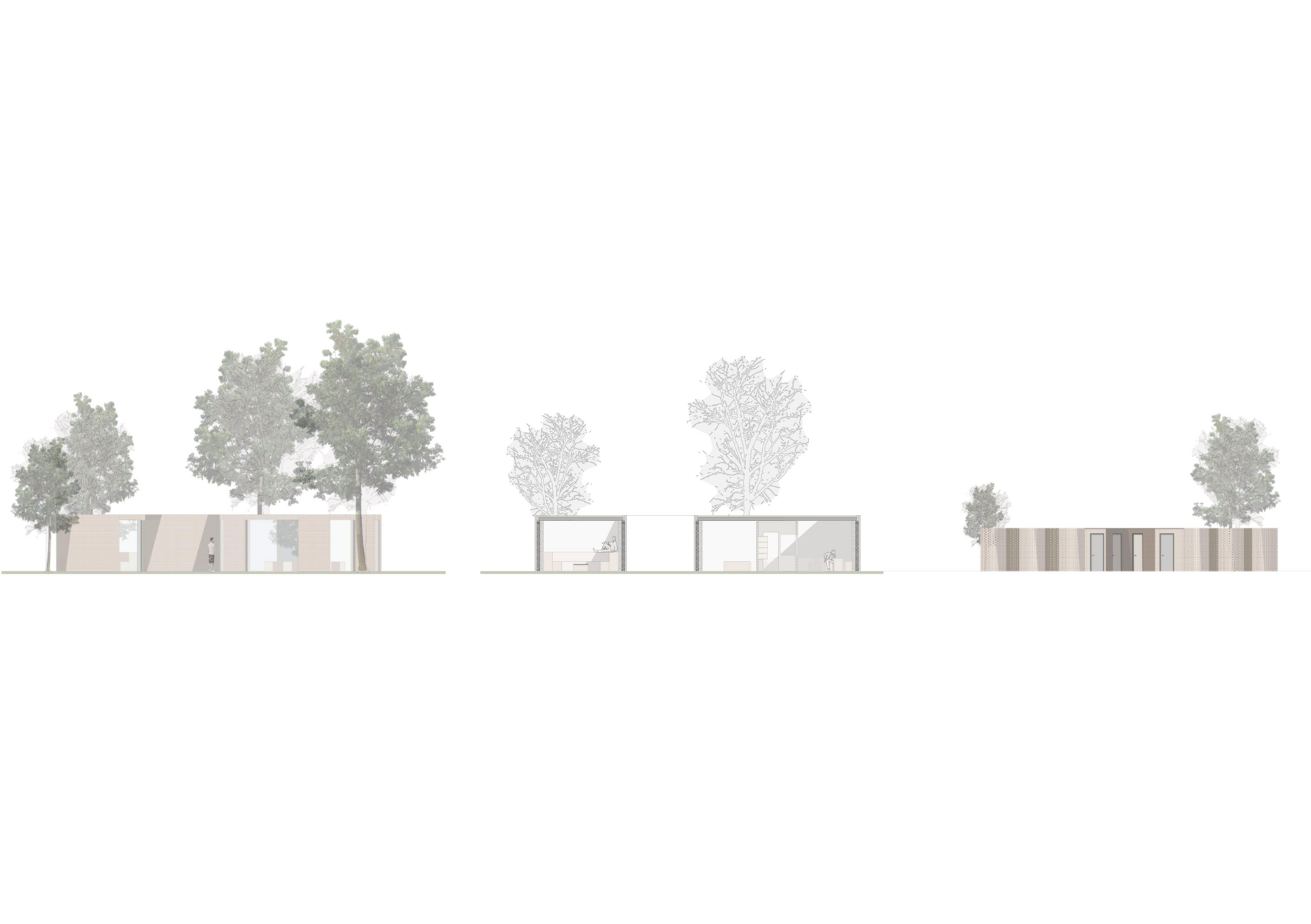

Das neue Badehaus in Hegne stellt einen einladenden Zugang zum Bodensee dar, verbindet geschickt Land und Wasser und ermöglicht einen nahtlosen Übergang ins Gewässer. Besucher können entlang der Gebäudeflanken flanieren und an verschiedenen Stellen das Gebäude betreten, um die vielfältigen Einrichtungen zu nutzen. Ein klar strukturierter Grundriss erleichtert die Orientierung, und das Badehaus fügt sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Die weitläufige Wiese mit majestätischen Bäumen bleibt als unberührter Erholungsort erhalten. Zusätzlich fungiert das Bauwerk als funktionales Möbelstück, wobei der Sockel am Ufer als Sitzgelegenheit dient. Eine sanfte Rampe erleichtert den Zugang zum Wasser und bietet Wassersportlern einen idealen Ausgangspunkt für Aktivitäten wie Stand-up-Paddling.

Badehaus Klosterbad Hegne

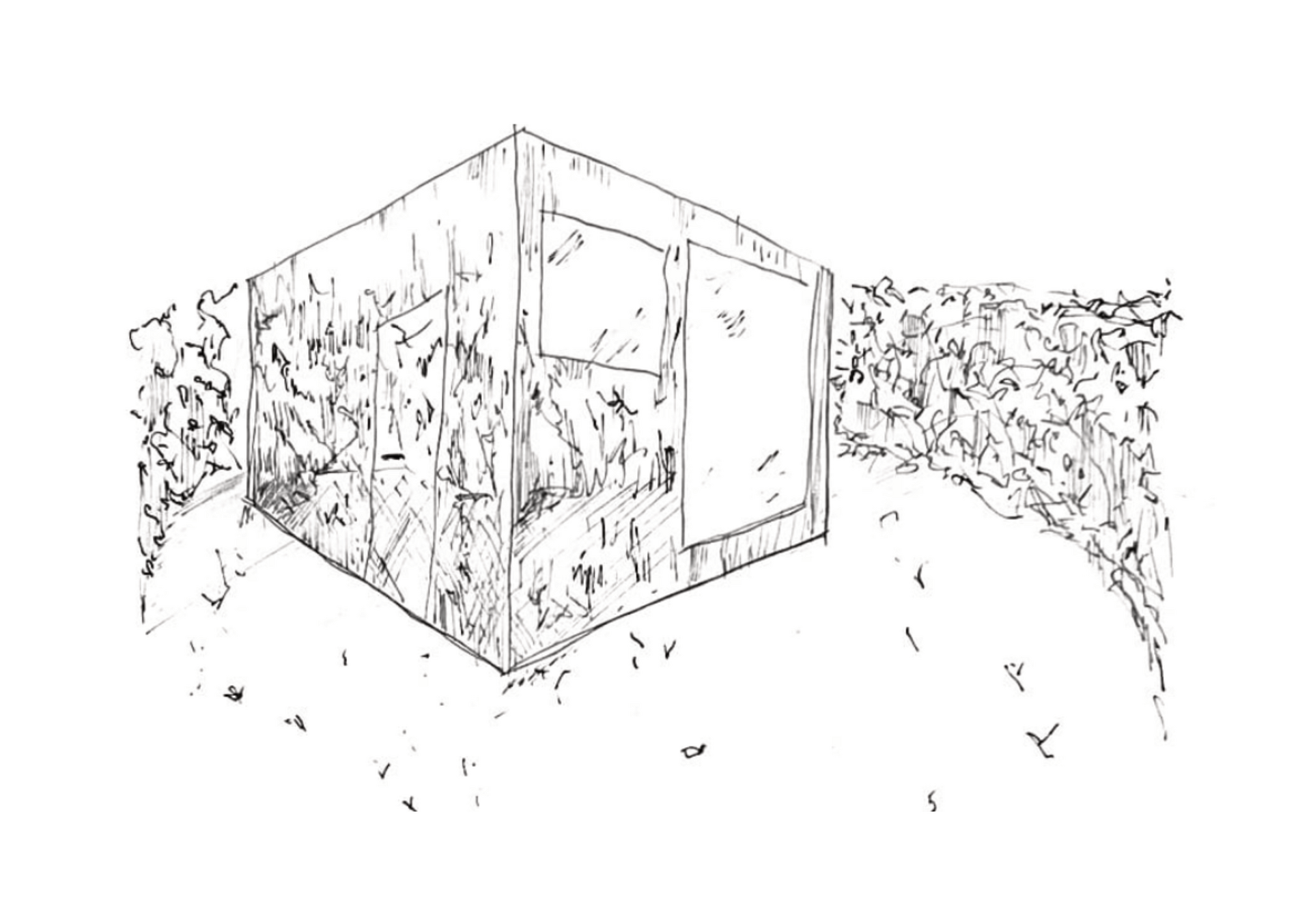

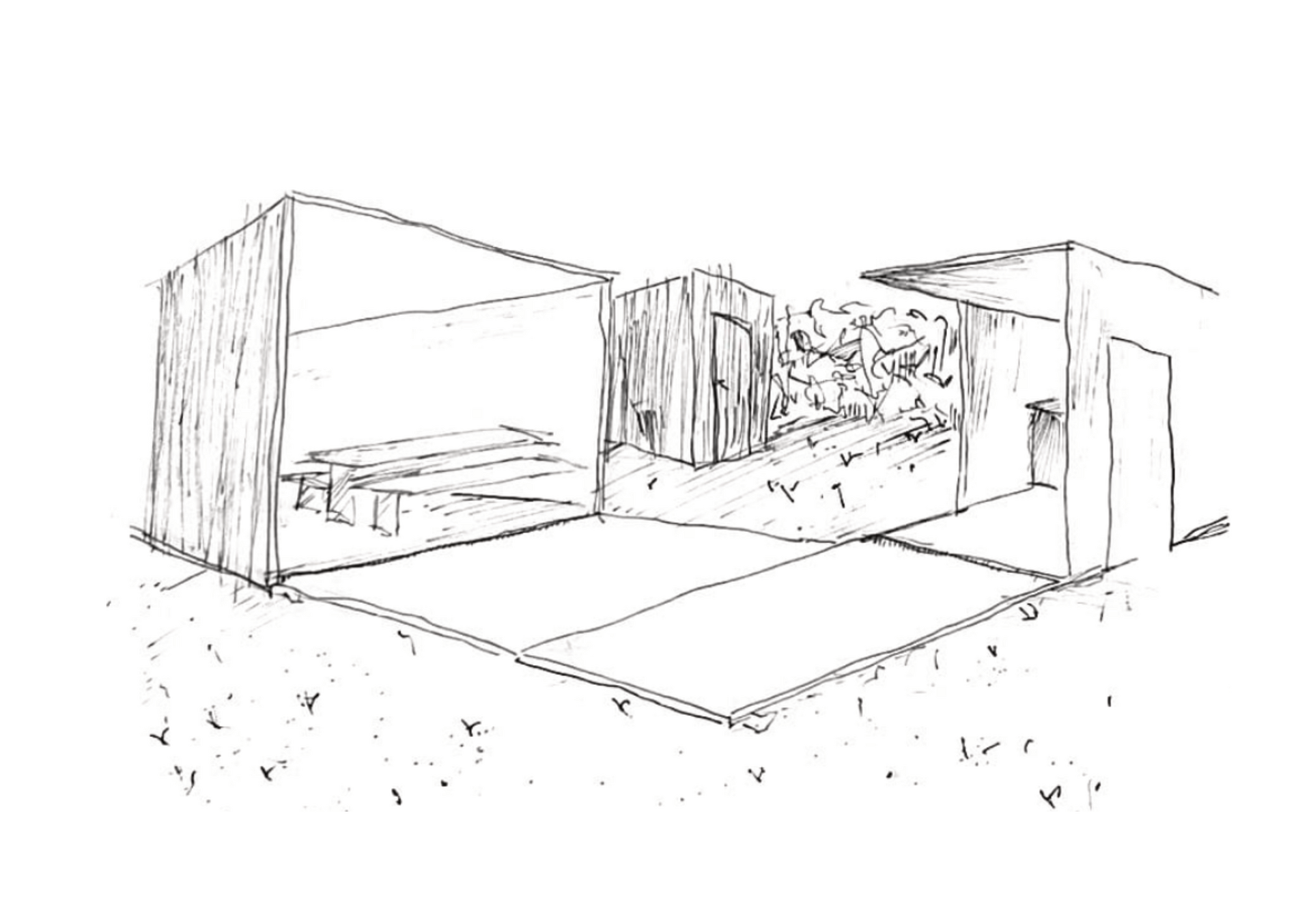

Semesterarbeit von Kyan Spänle

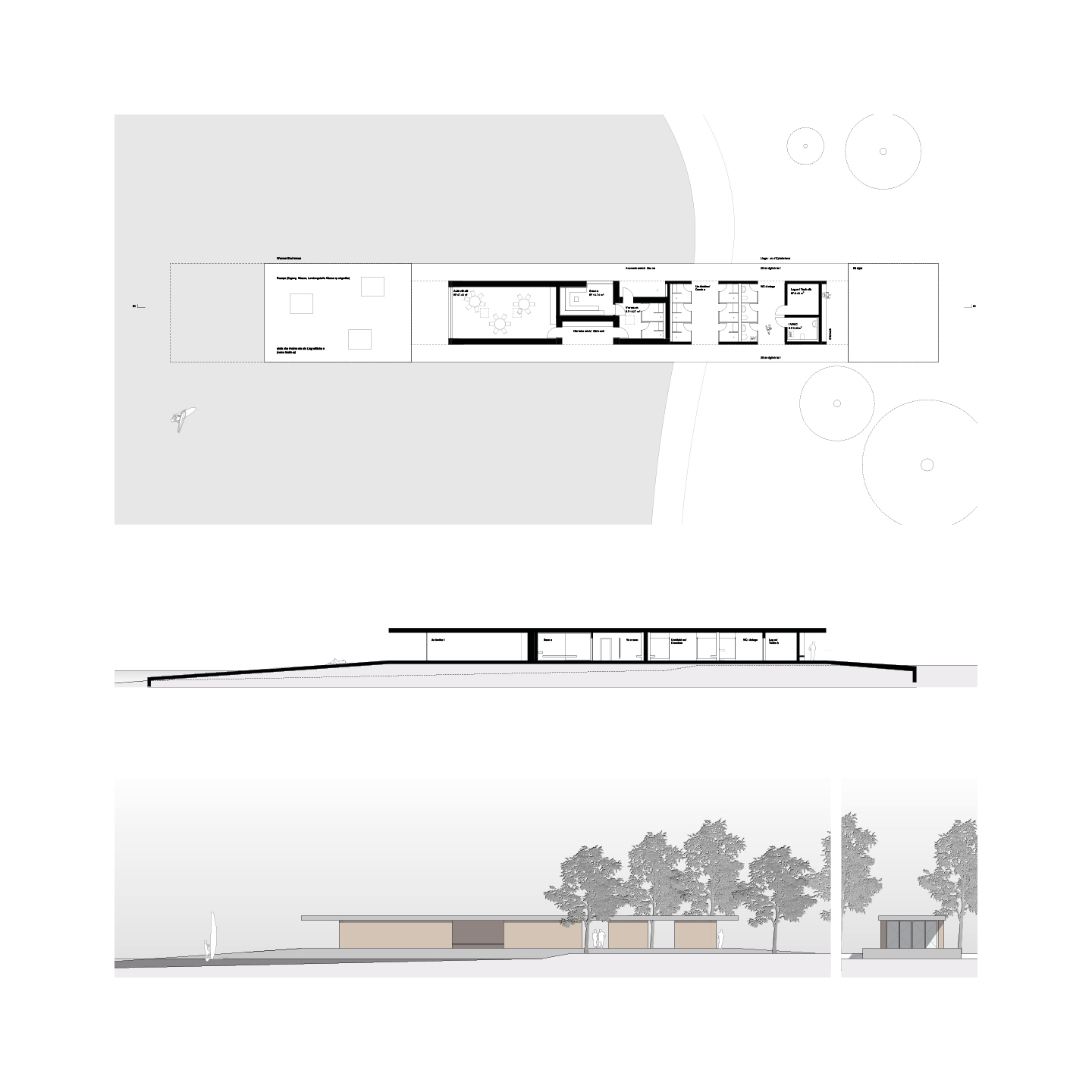

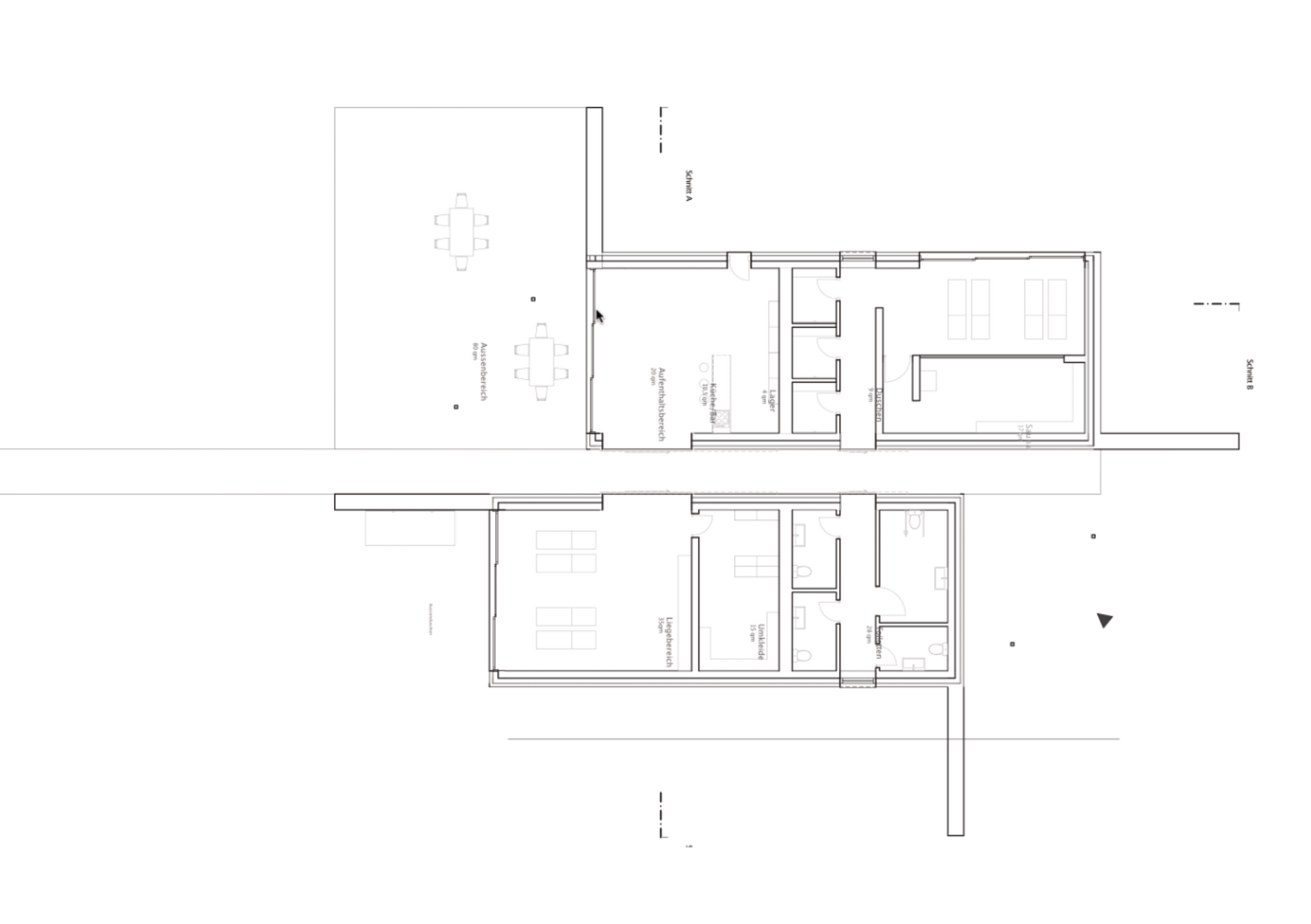

Bei der Entwurfsüberlegung für das Kloster Hegne arbeitete ich mit der Idee, das Raumprogramm auf zwei Gebäudeteile aufzuteilen und durch diese Gebäudeteile einen Zwischen- und Außenraum zu schaffen, der ein geeignetes Durchlaufen des Gebäudes ermöglicht und die verschiedenen Raumfunktionen voneinander abgrenzt. Es sind zwei identische Gebäudeteile entstanden, die leicht voneinander abgerückt und verschoben sind. Dadurch entsteht Raum für einen Steg, der sich einmal durch das gesamte Gebäude zieht und den Blick auf den See ermöglicht. Über den Steg sowie den Eingangs- und Terrassenbereich erstreckt sich eine Holz-Balken-Konstruktion, die diese Außenräume noch stärker einbezieht und den beiden schlichten Gebäudeteilen eine neue Spannung verleiht. Die Öffnungen in beiden Gebäudeteilen sind sehr reduziert und beschränken sich hauptsächlich auf das Zusammenspiel zwischen den Gebäudeteilen und dem See. Lediglich die Sauna erhält eine zusätzliche Öffnung, bleibt jedoch dennoch geschlossen und privat. Grundsätzlich soll das Badehaus als offenes Gebäude genutzt werden, um eine freie Bewegung von Raum zu Raum zu ermöglichen. Bei Bedarf können die Gebäudeteile jedoch vollständig verschlossen werden.

Klosterbad — Zwischen Natur und Architektur

Semesterarbeit von Anne Sando

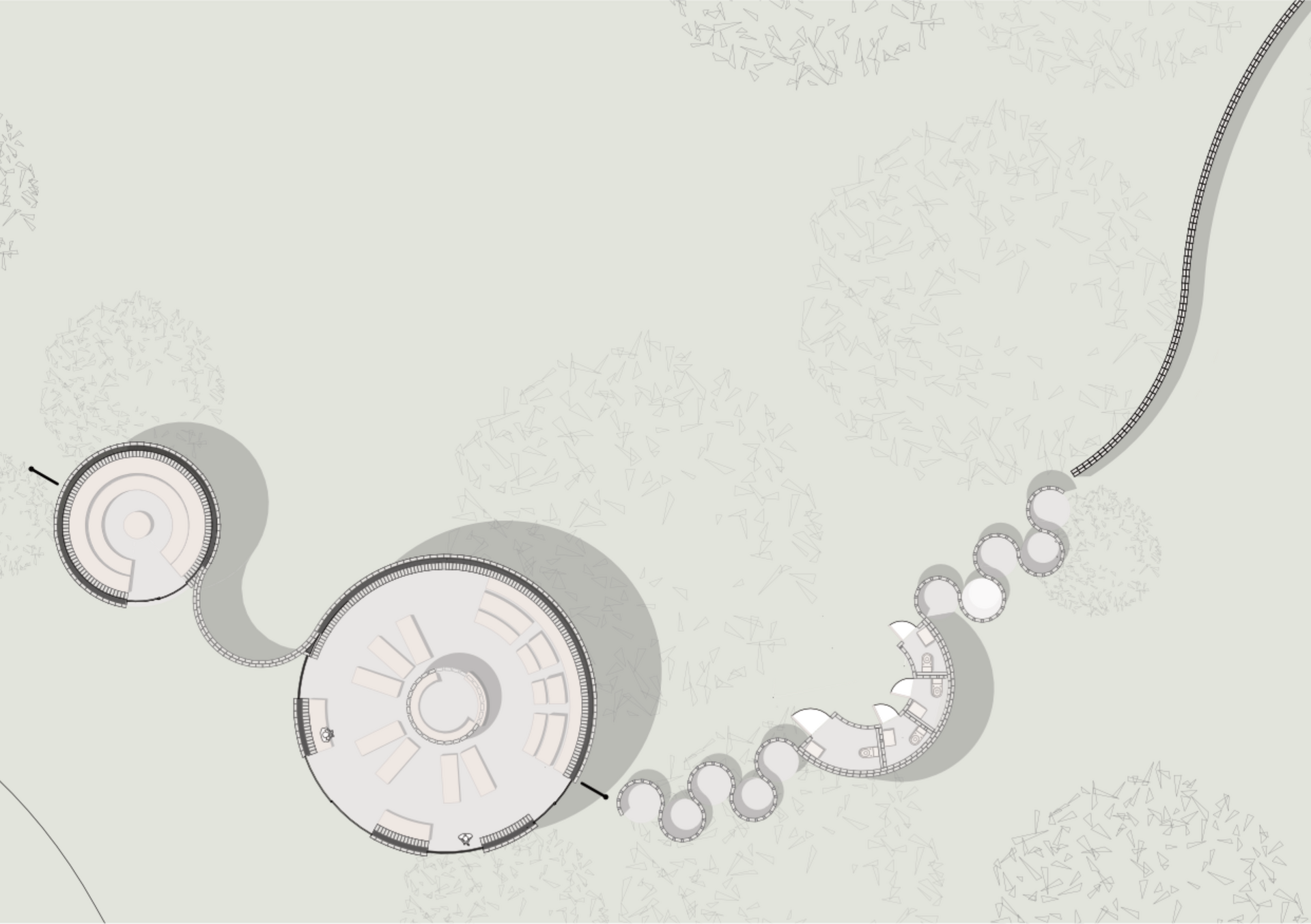

Das Kloster Hegne verfügt nicht unweit des Areals über einen Badeplatz am Bodenseeufer. Hier kann man sich im Sommer erfrischen oder die Ruhe in der Natur genießen. Leider ist die vorhandene Infrastruktur, bestehend aus einem Gebäude aus den 1960er-Jahren, nicht mehr zeitgemäß. Das Kloster wünscht sich deshalb ein neues Badehaus, einen Ort, der mit seiner besonderen Atmosphäre sowohl Körper als auch Geist beruhigt und gleichzeitig belebt. Der Leitfaden für diesen Entwurf war das Konzept eines Gebäudes, das sich harmonisch in die Natur einfügt, minimale Eingriffe vornimmt und die Einzigartigkeit des Ortes weiter erlebbar macht. Das Klosterbad zeichnet sich durch eine Grundform aus, die sich der natürlichen Vegetation anpasst und gezielte Ausblicke in die umliegende Natur ermöglicht.

Entwerfen 2

Betreut von Prof. em. Gerd Ackermann und M.Arch. Leonie Winkler

Übung_1: Inkorporation - Einverleibung

Übung_2: Die Baulücke - Ein Verkaufsraum

Übung_3: Architektur zwischen Himmel und Erde

Ergebnis der Übungen sind Entwürfe von Ferienhaus, Ladengeschäft, Kapelle und Museum

Ü1: Inkorporation — Ein klappbares Ferienhaus

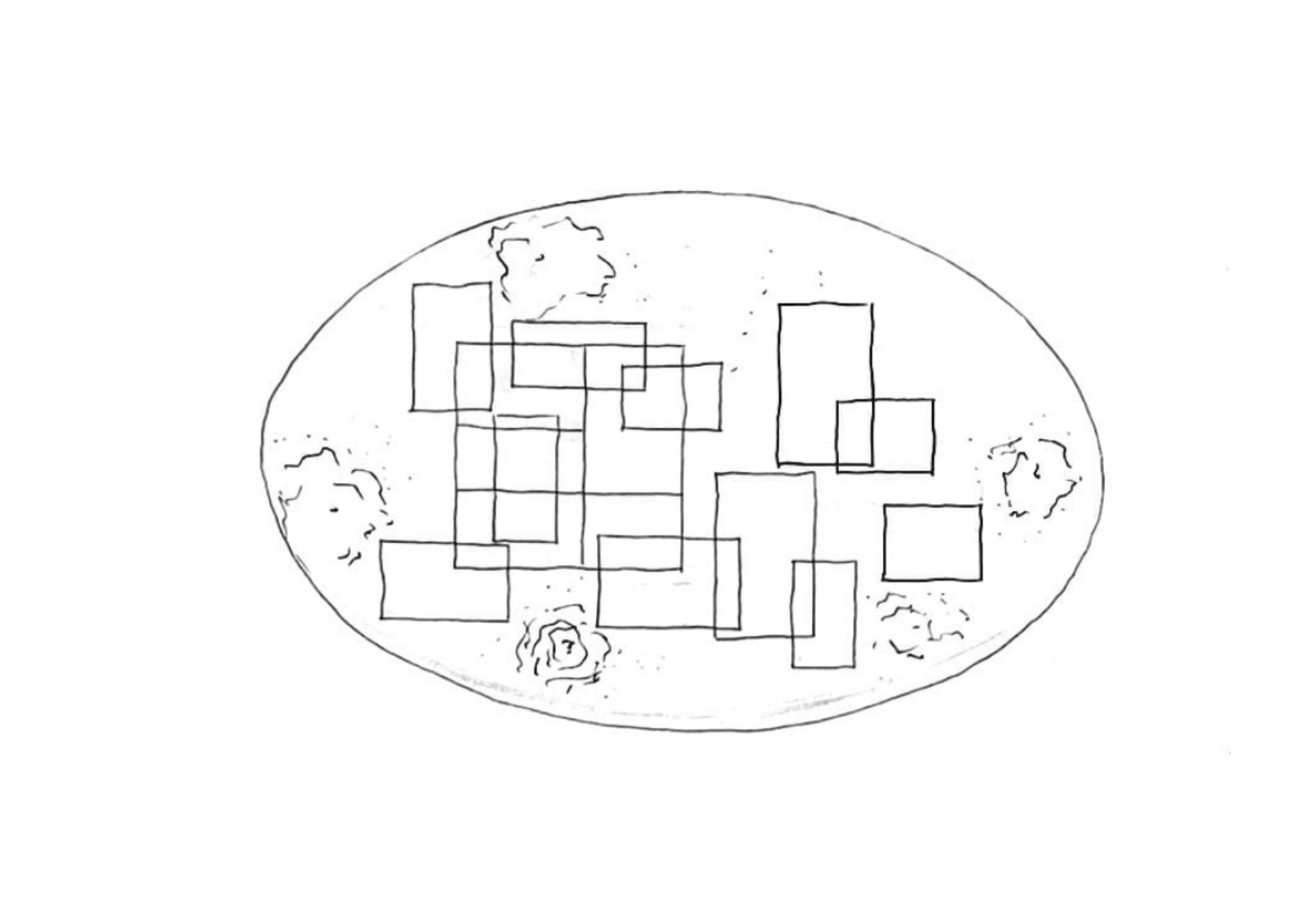

Semesterarbeit von Julius Saile, Kyan Spänle, Lukas Zoutendijk, Sigena Kliegel

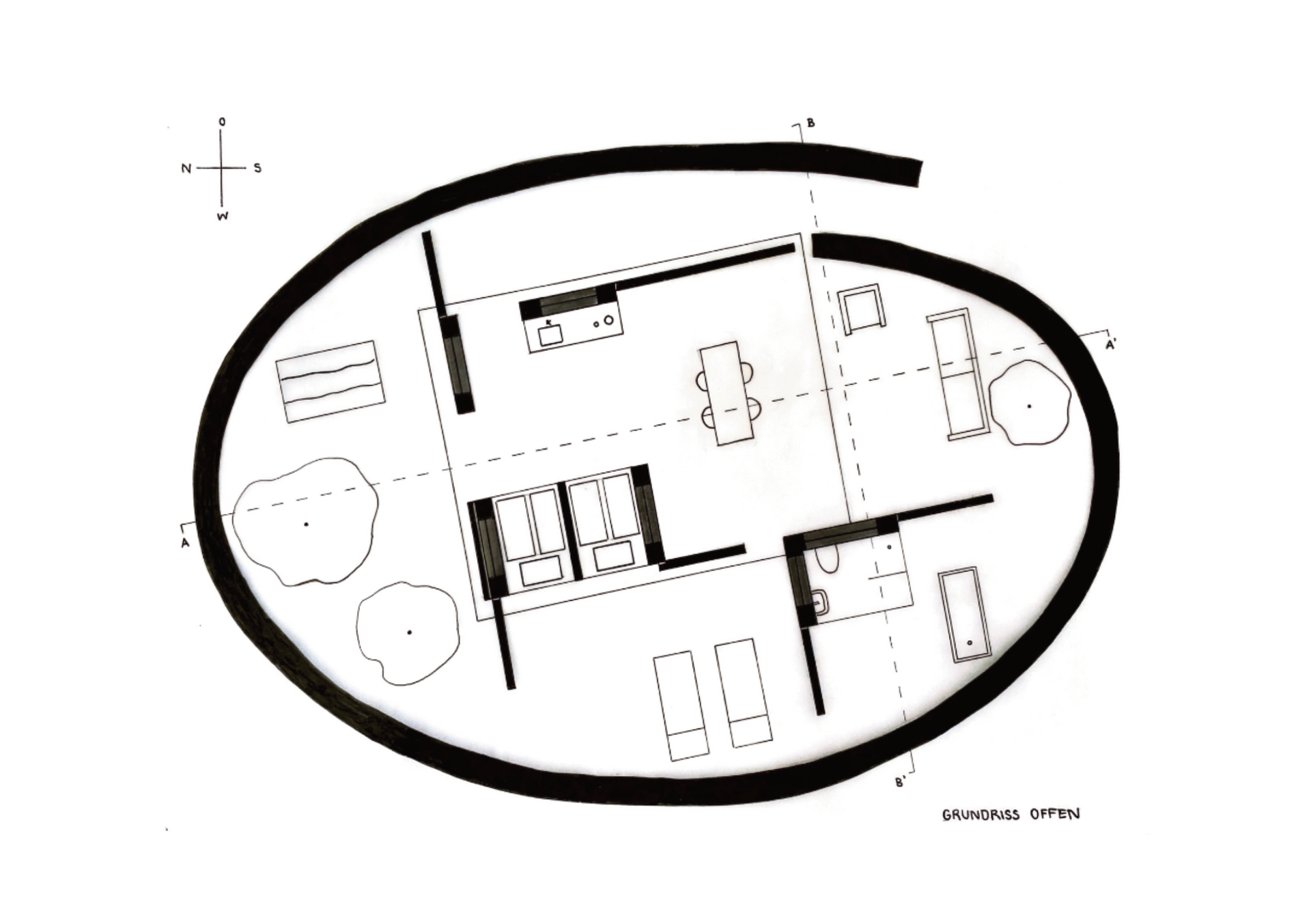

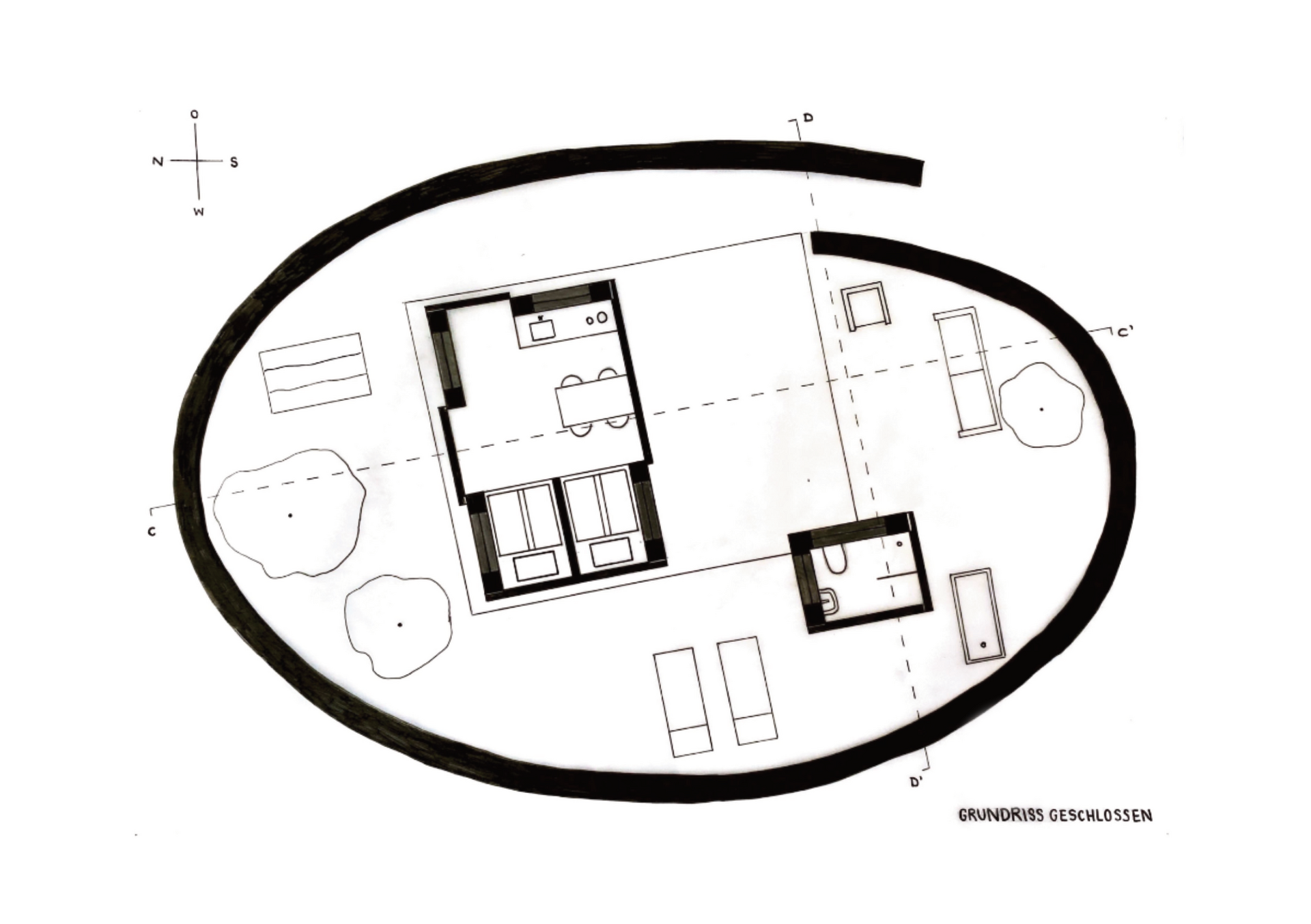

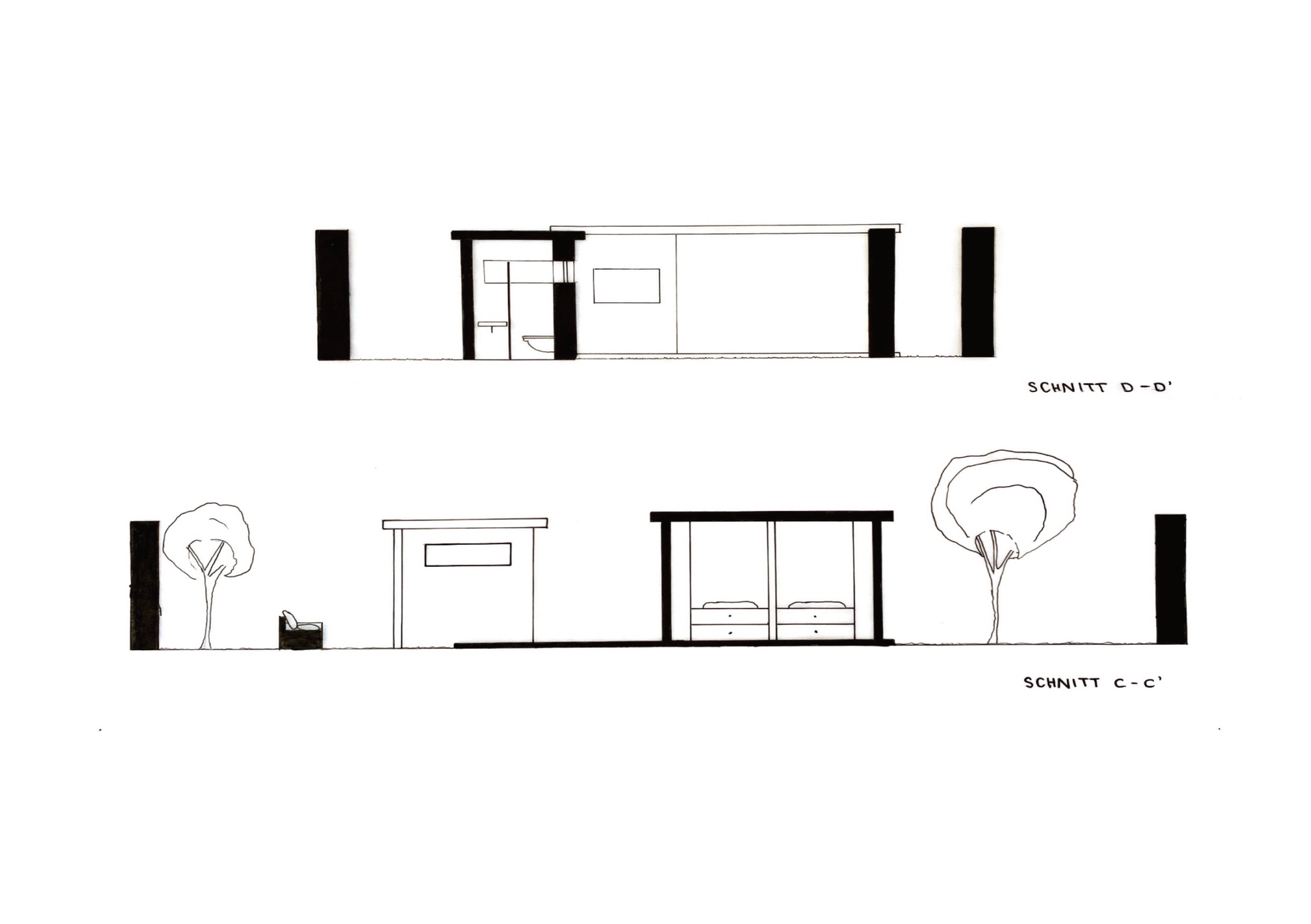

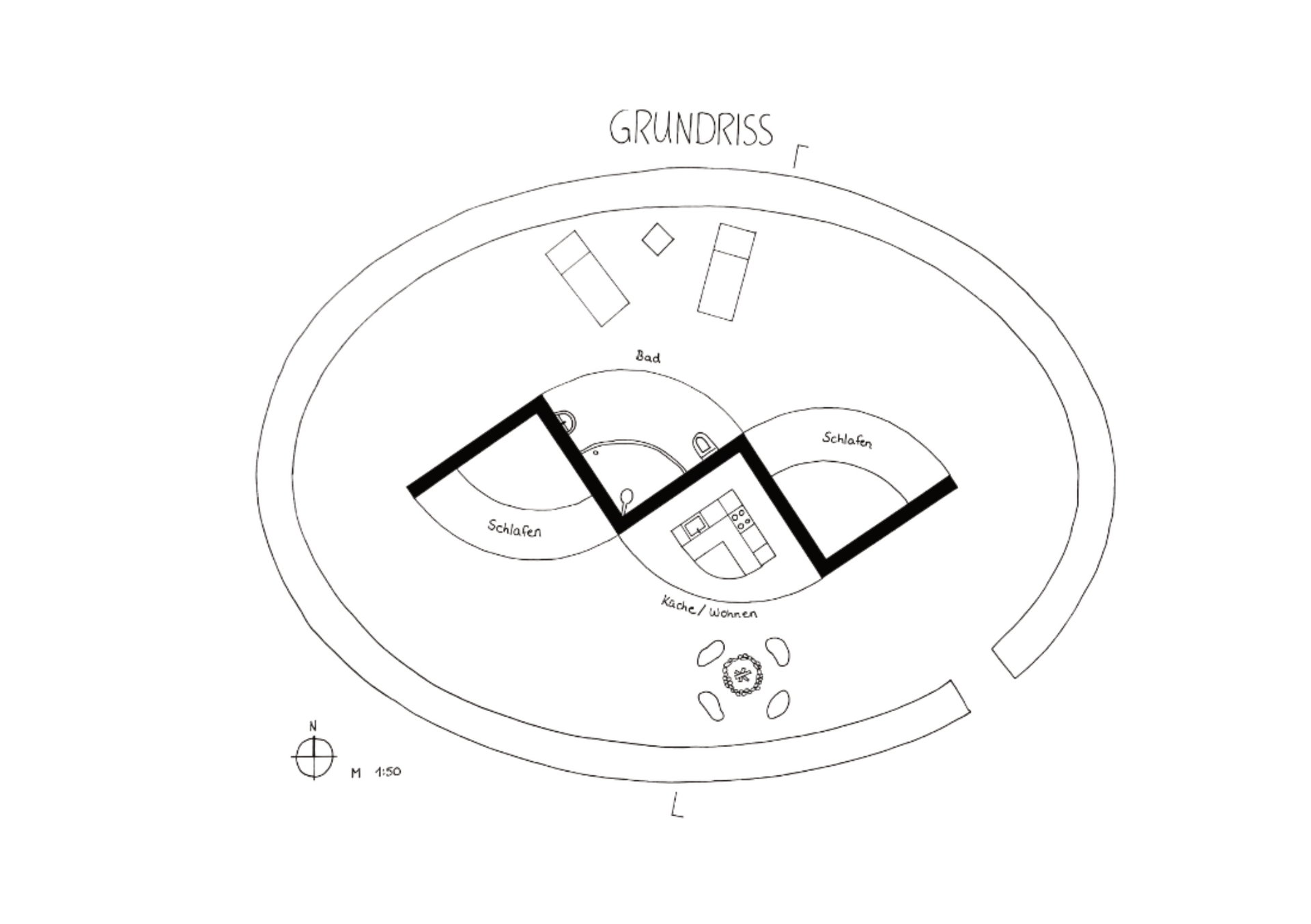

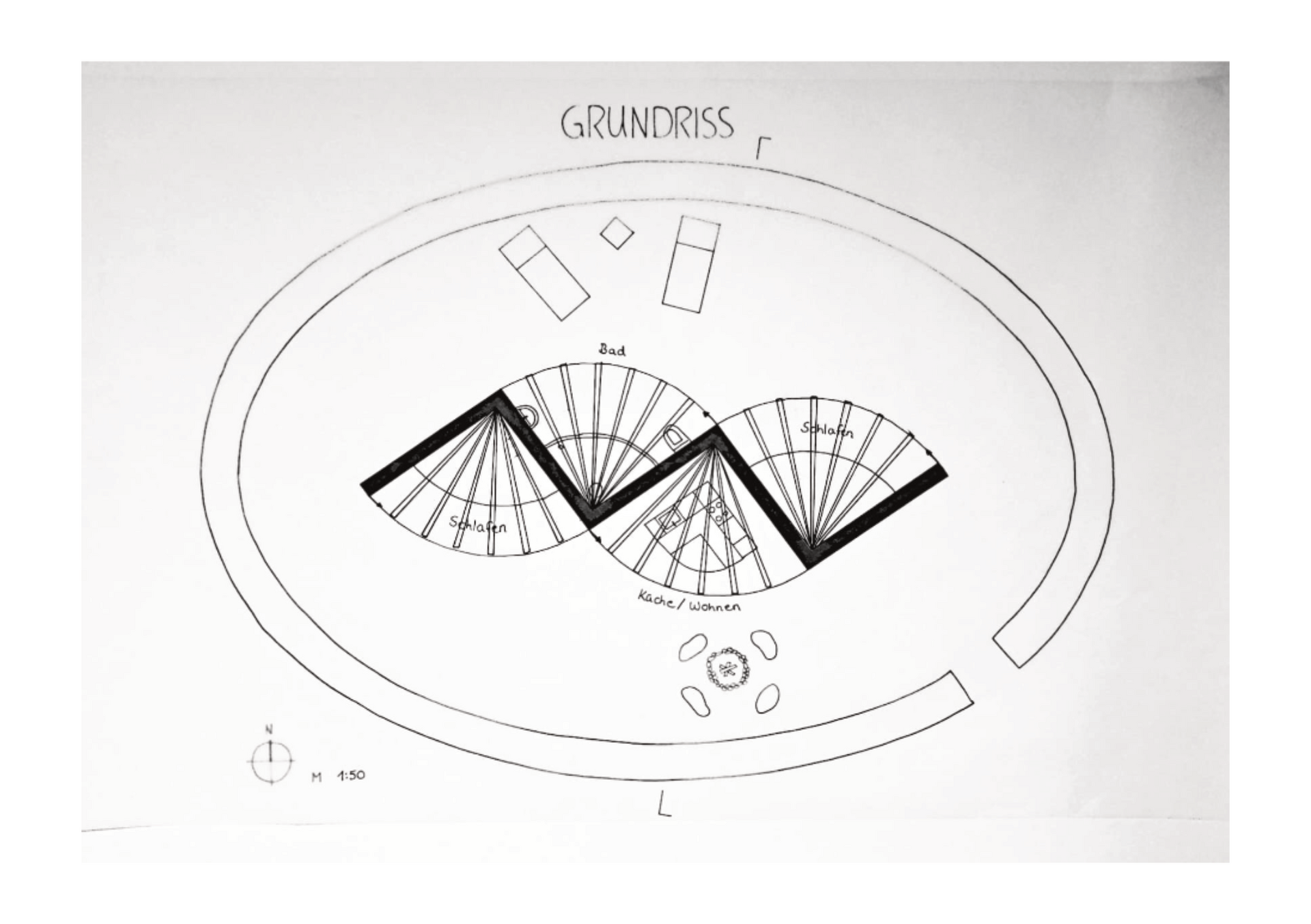

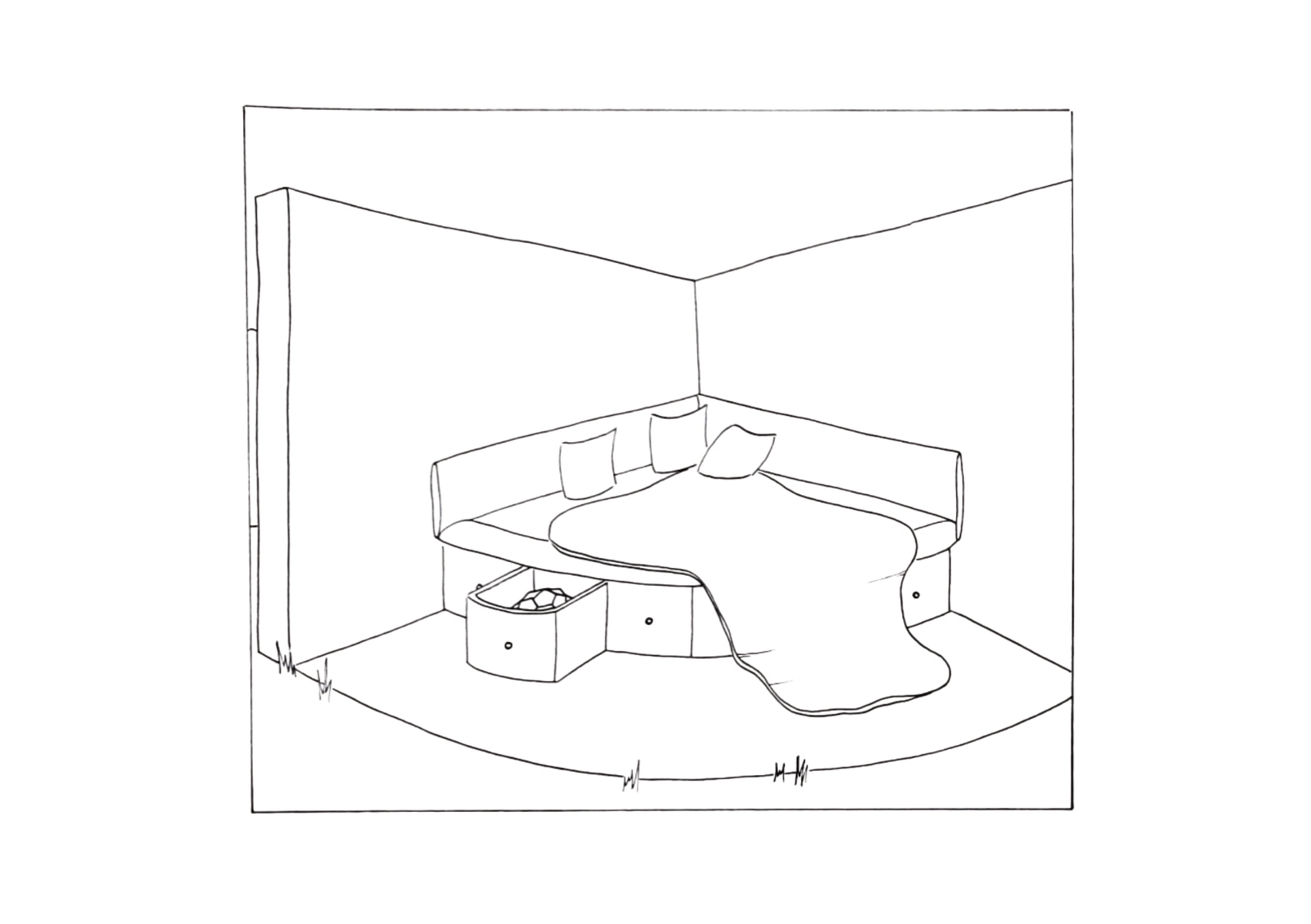

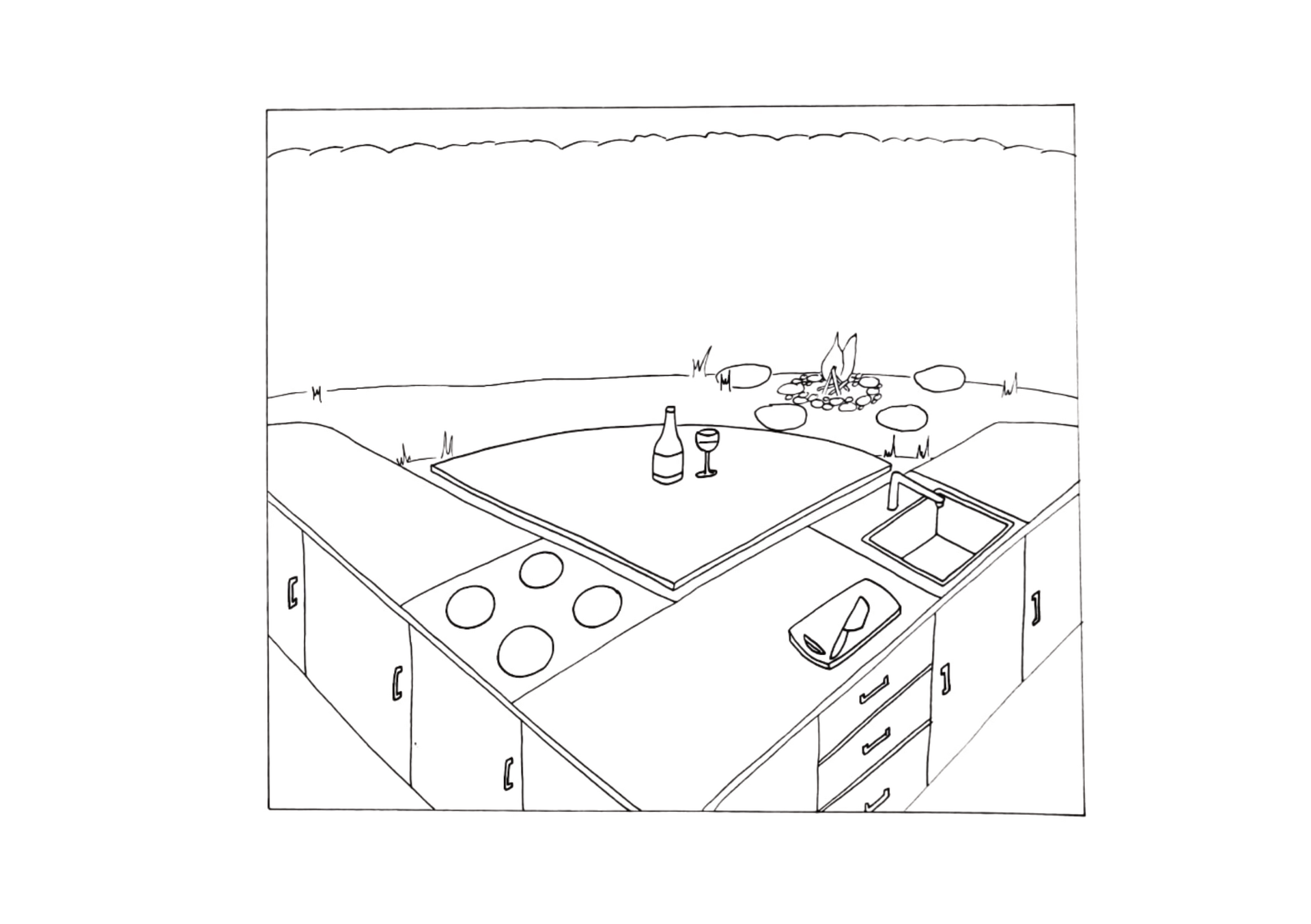

Das Thema des Entwurfs ist die enge Verflechtung von Wohn- und Gartenfläche sowie der fließende Übergang von Innen und Außen: Es wird im Garten gewohnt. Durch Wandscheiben innerhalb des ovalen Gartens werden verschiedene Räume geschaffen, wobei ein sehr offener Grundriss entsteht. Dabei ist die Hinwendung zur Natur maximal, und die Räume erfahren ihre Begrenzung erst durch die Hecke im Außenbereich. Damit das Ferienhaus jedoch auch im Winter funktionsfähig bleibt, können einige Wände geschlossen werden, wodurch zwei geschlossene Kuben entstehen. Es entsteht eine minimalistische Wohnsituation. Im größeren Kubus befinden sich zwei Doppelbetten in Nischen, ein Tisch und eine Küchenzeile. Der kleinere Kubus kann als Toilettenhäuschen verstanden werden und ist mit Dusche, Toilette und Waschbecken ausgestattet.

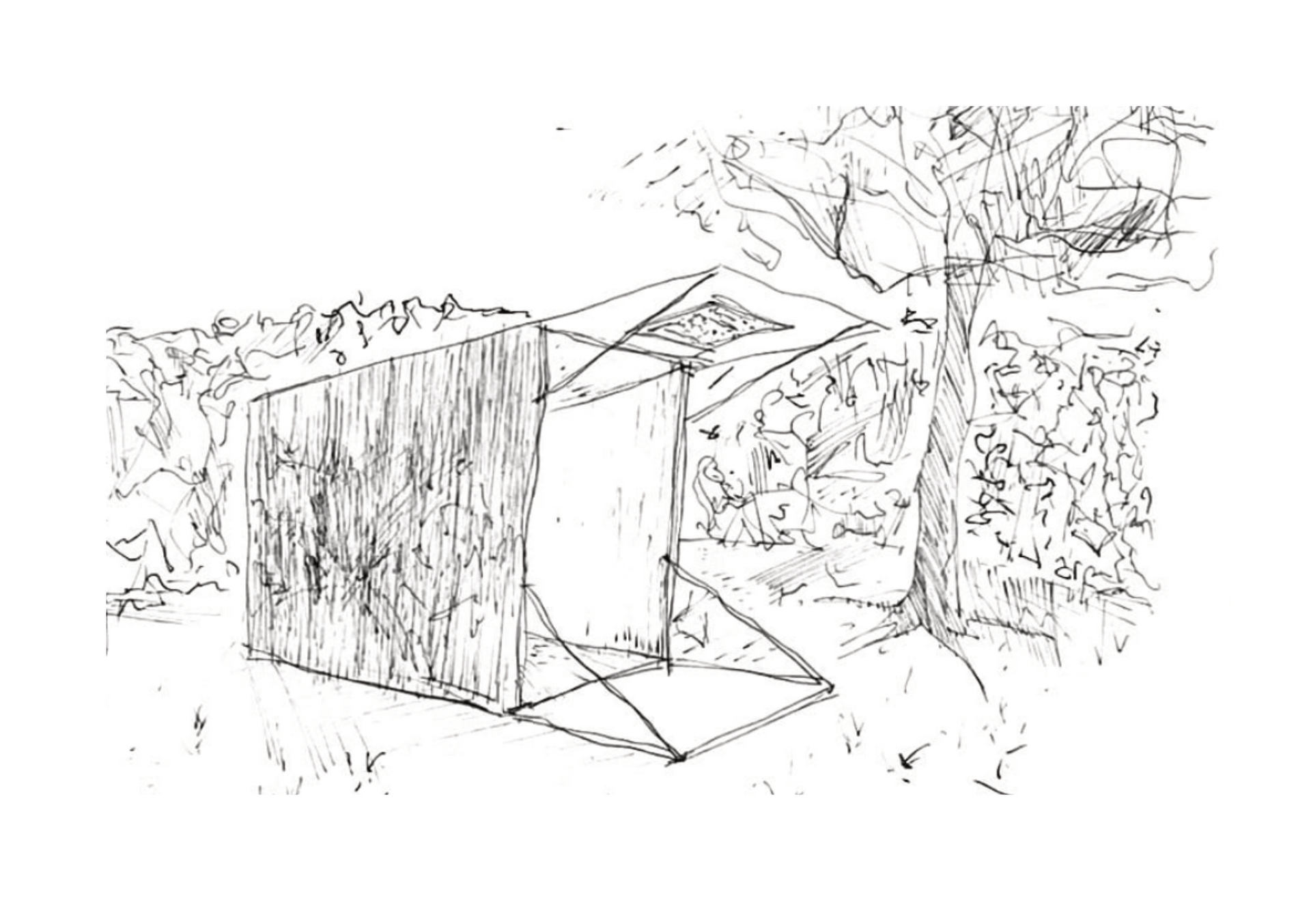

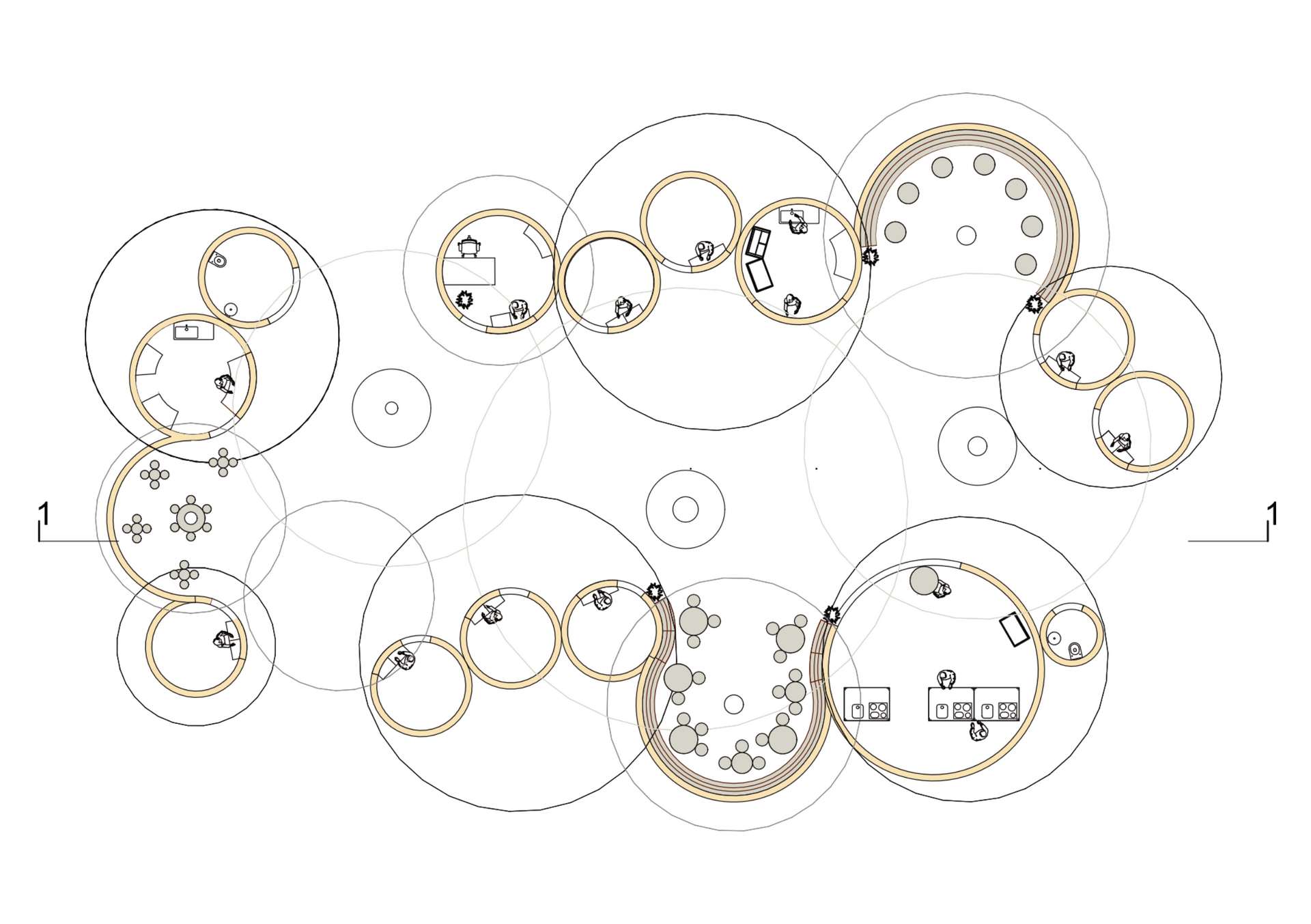

Ü1: Inkorporation — Mirroring Movement

Semesterarbeit von Leah Auracher, Clara Dreier, Anne Drenkard

Sorenson begründete eine Kleingartenanlage in Naerum, Dänemark, ohne dass die Bewohner eine Hecke teilen müssen. Die Anlage hat ovale Grundstücke mit Hecken aus verschiedenen Pflanzenarten. In der Mitte steht ein Ferienhaus für 4 Personen, das funktional, minimalistisch und bescheiden gestaltet ist. Das Hauptkonzept des Ferienhauses ist die Flexibilität. Besucher können die Räume bei gutem Wetter in separate Teile aufteilen und nach Bedarf neu anordnen. Dadurch entstehen verschiedene Szenen und der Innenraum wird zum Außenraum. Das Ziel ist es, dem Garten maximale Anpassungsfähigkeit zu geben. Bei schlechtem Wetter können die Teile des Hauses zusammengeführt werden, um die Nutzung aufrechtzuerhalten. Solarenergie und Regenwassernutzung sind integriert. Die Fassade des Gebäudes trägt zur Vielseitigkeit bei und macht es zu einer Art Bühne. Sowohl die Hecken als auch die umgebende Landschaft sind Teil dieser Inszenierung, wodurch der Garten und das Gebäude zur Bühne für die Bewohner werden

Ü1: Inkorporation — Inside.outside

Semesterarbeit von Selina Höfer, Lisa Eckhard, Leonie Kromer

Unser Entwurf für das Ferienhaus in Dänemark ist für eine vierköpfige Familie gedacht, die gerne Zeit in der Natur verbringt und ihren Urlaub selbst gestalten möchte. Das Gebäude befindet sich innerhalb einer 330 Quadratmeter großen Hecke, die bereits eine erste Schicht des Raumes bildet und somit die Möglichkeit bietet, das Innere individuell zu gestalten. Aus diesem Grund gibt es nur fünf Betonscheiben, die das Haus in vier gleichgroße Bereiche unterteilen. Dort finden sich die Wohnbereiche, die Küche, das Badezimmer sowie die Schlafbereiche für Erwachsene und Kinder. Mithilfe verschiebbarer Konstruktionen können diese Bereiche so geöffnet werden, dass die Raumgrenze nur noch durch zwei Scheiben und den Bodenbelag definiert wird. Durch die Öffnungen erweitert sich der Raum in einen Außenbereich und bietet zusätzliche Raumqualität.

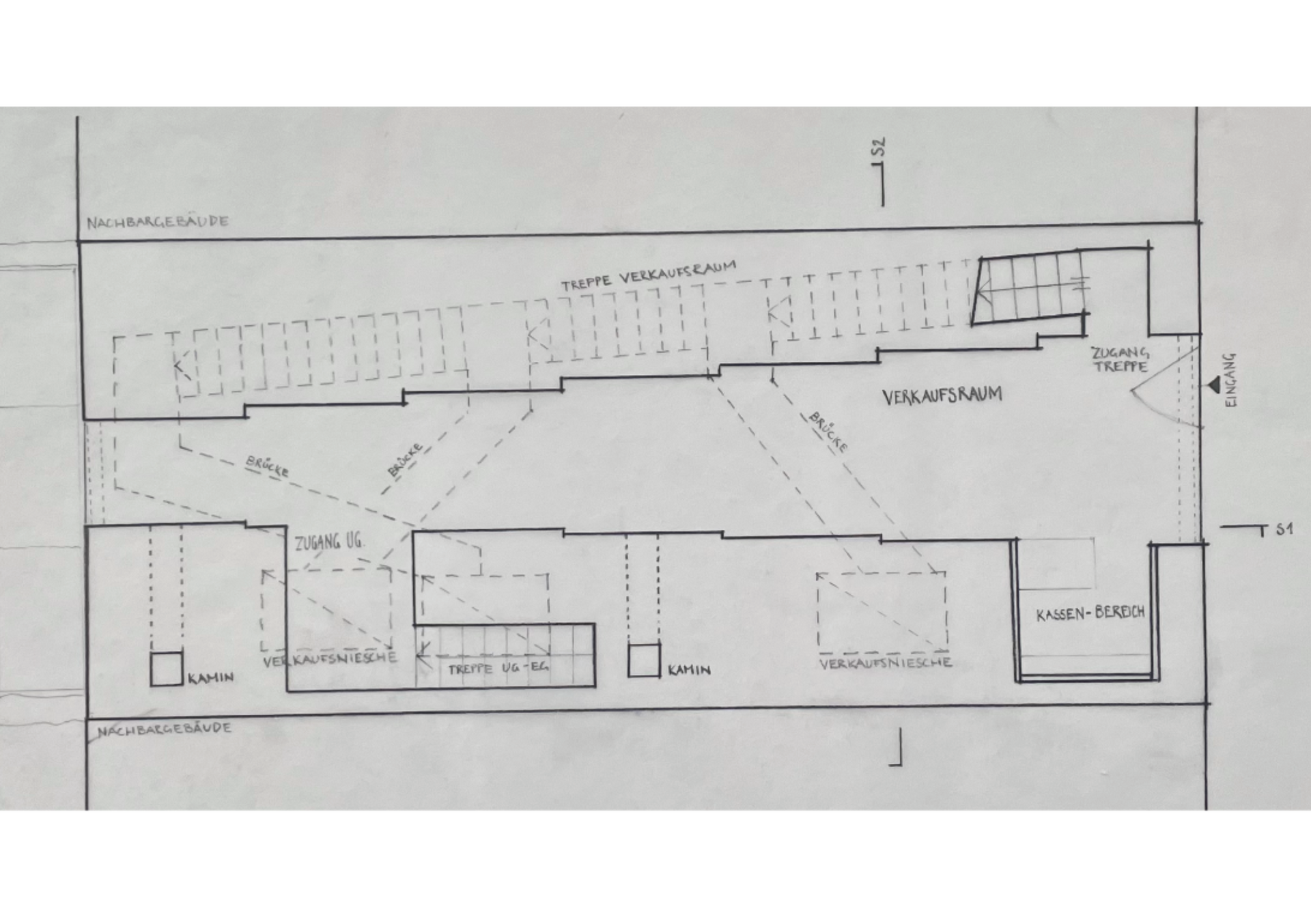

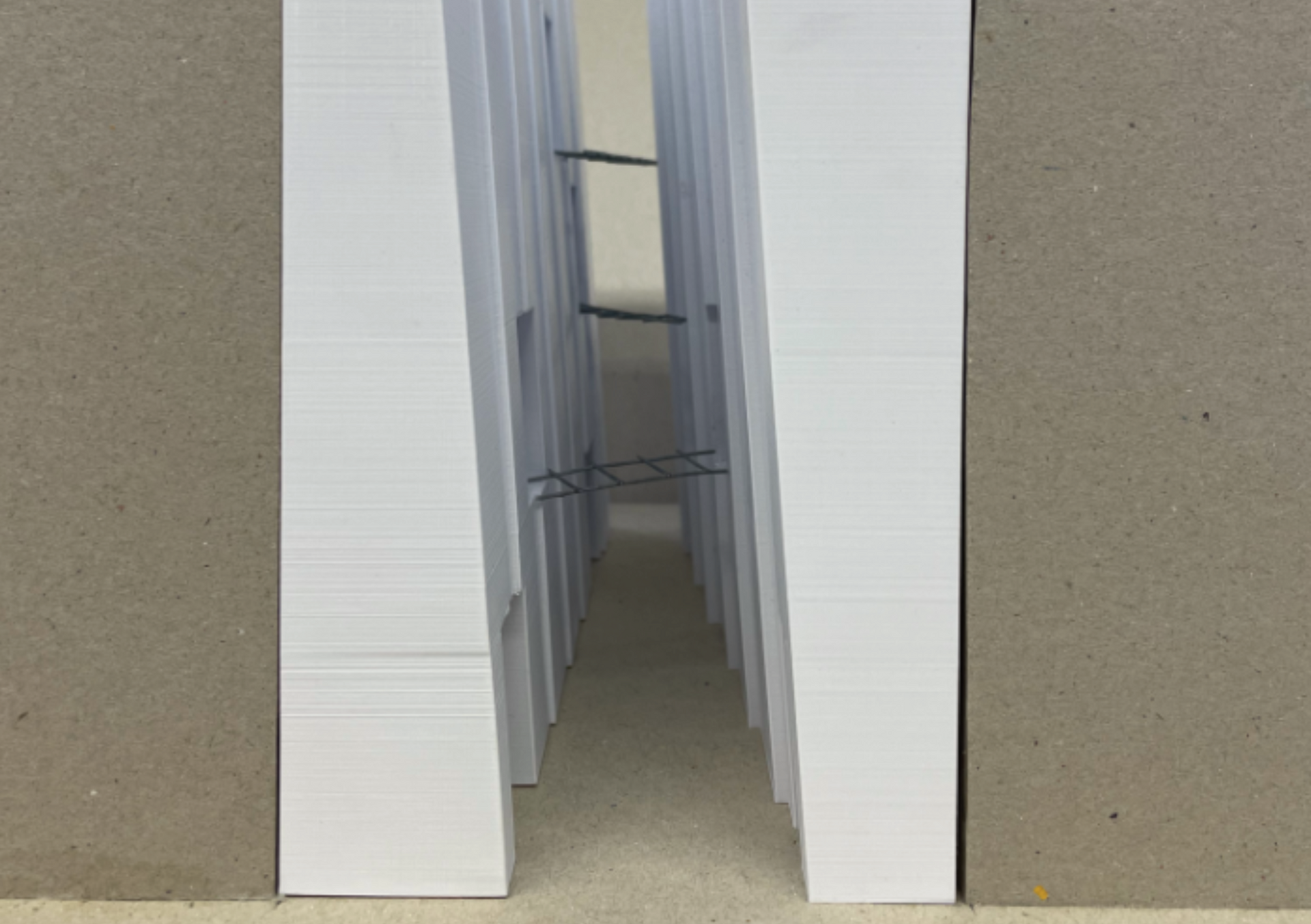

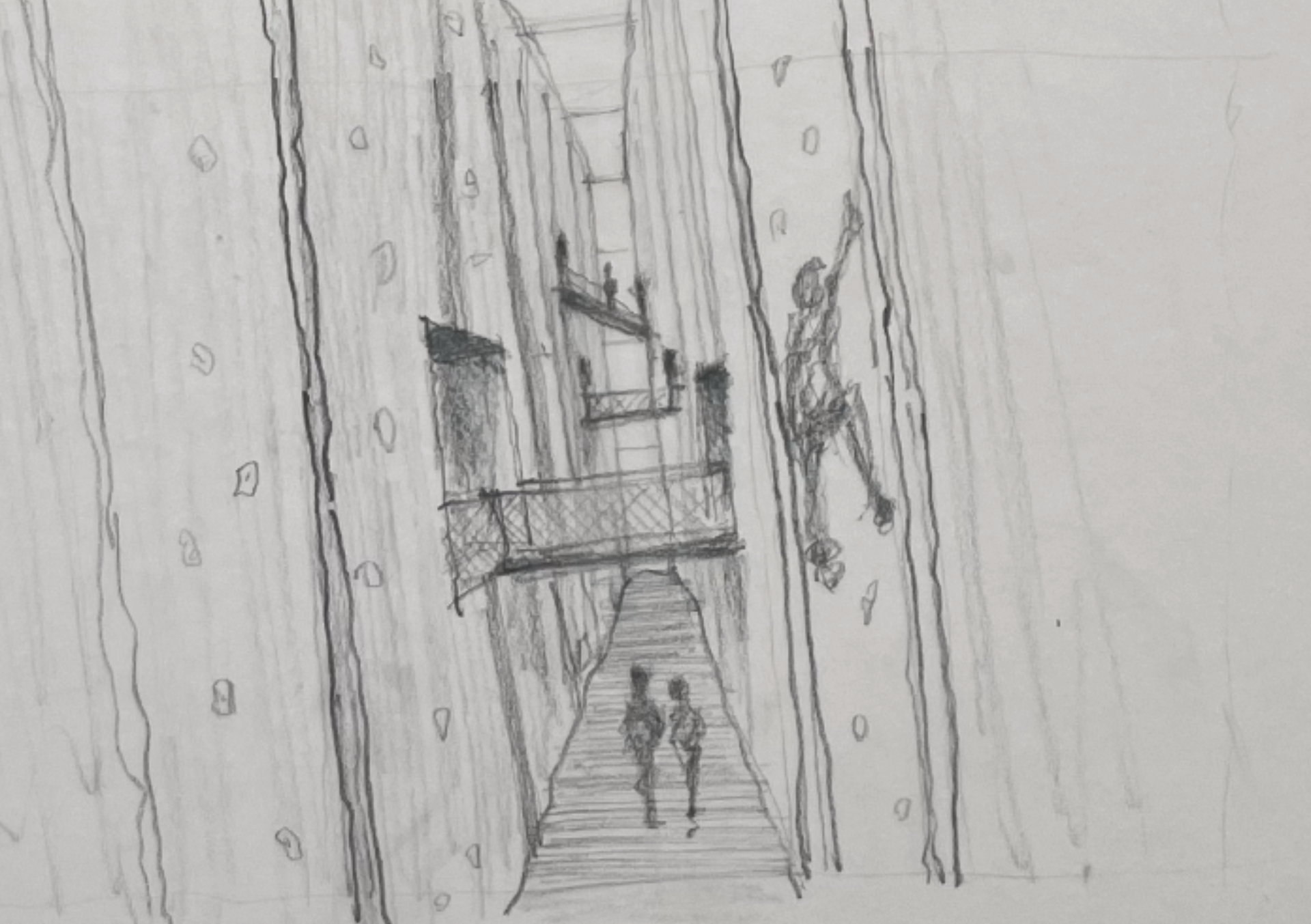

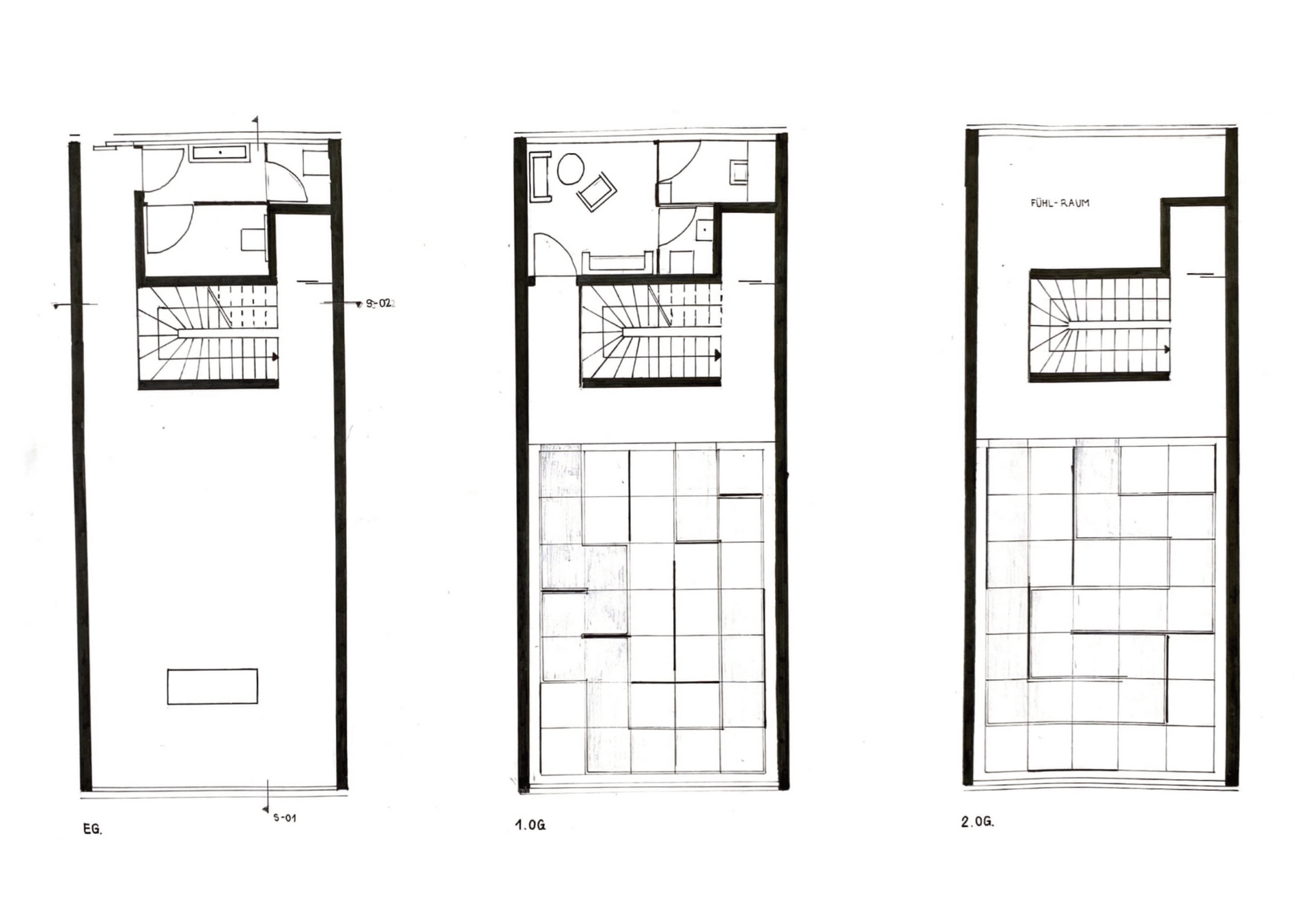

Ü2: Die Baulücke — Ein Verkaufsraum für Kletter- und Bergsport

Semesterarbeit von Adrien Beckenbach, Mario Alber, Sandro Kohlert, Sebastian Christ

Ein Kletter- und Bergsportgeschäft, in einer engen Baulücke integriert, verfügt über einen einladenden Verkaufsraum, der bereits beim Einkaufen der neuen Ausrüstung Vorfreude auf das nächste Abenteuer weckt. Kunden tauchen in eine canyonartige Kletterwelt ein, die bereits von außen sichtbar ist, und die Architektur des Geschäfts betont unmissverständlich das Thema Klettern und Bergsport. Dienende Räume befinden sich im Untergeschoss, um den Ausstellungsraum auf das Notwendigste zu reduzieren. Ein großes Lager bietet ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Waren, was den einzelnen Produkten viel Raum gibt, um zu wirken. Die Produkte können in der großzügigen Kletterwelt direkt ausprobiert werden, da die Kletterwand Platz für Anfänger und Fortgeschrittene bietet. Das Gebäude strahlt das Gefühl einer Abenteuerwelt aus, ohne sich als solche auszugeben. Vielmehr werden die Eigenschaften eines Canyons in hochwertige Materialien übertragen, was dem Kunden ein exquisites Erlebnis vermittelt. Durch einfache Klimaschächte in den Wänden wird einer Überhitzung entgegengewirkt und frische Luft, wie in einem Canyon, zugeführt

Ü2: Die Baulücke — Ein Verkaufsraum

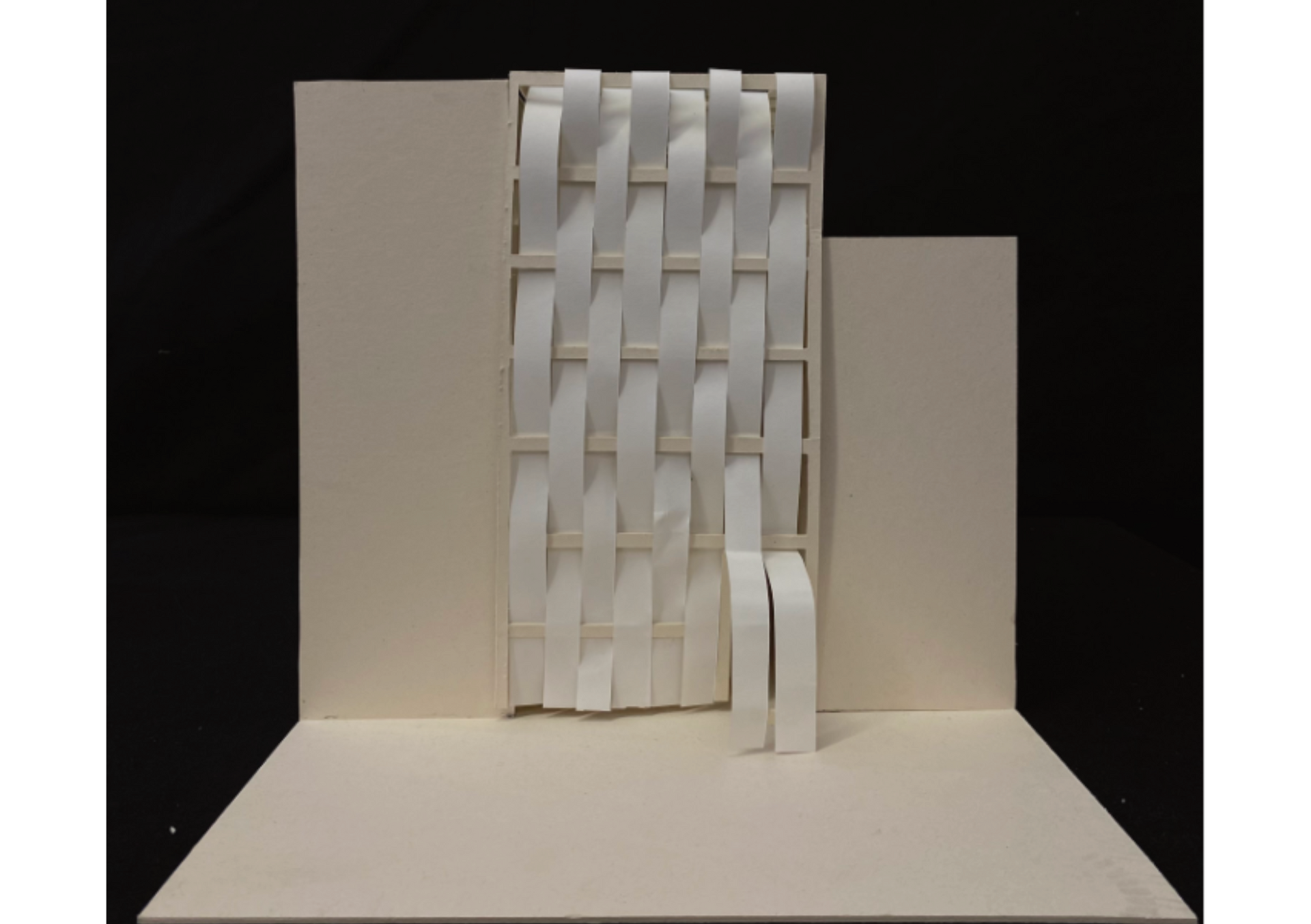

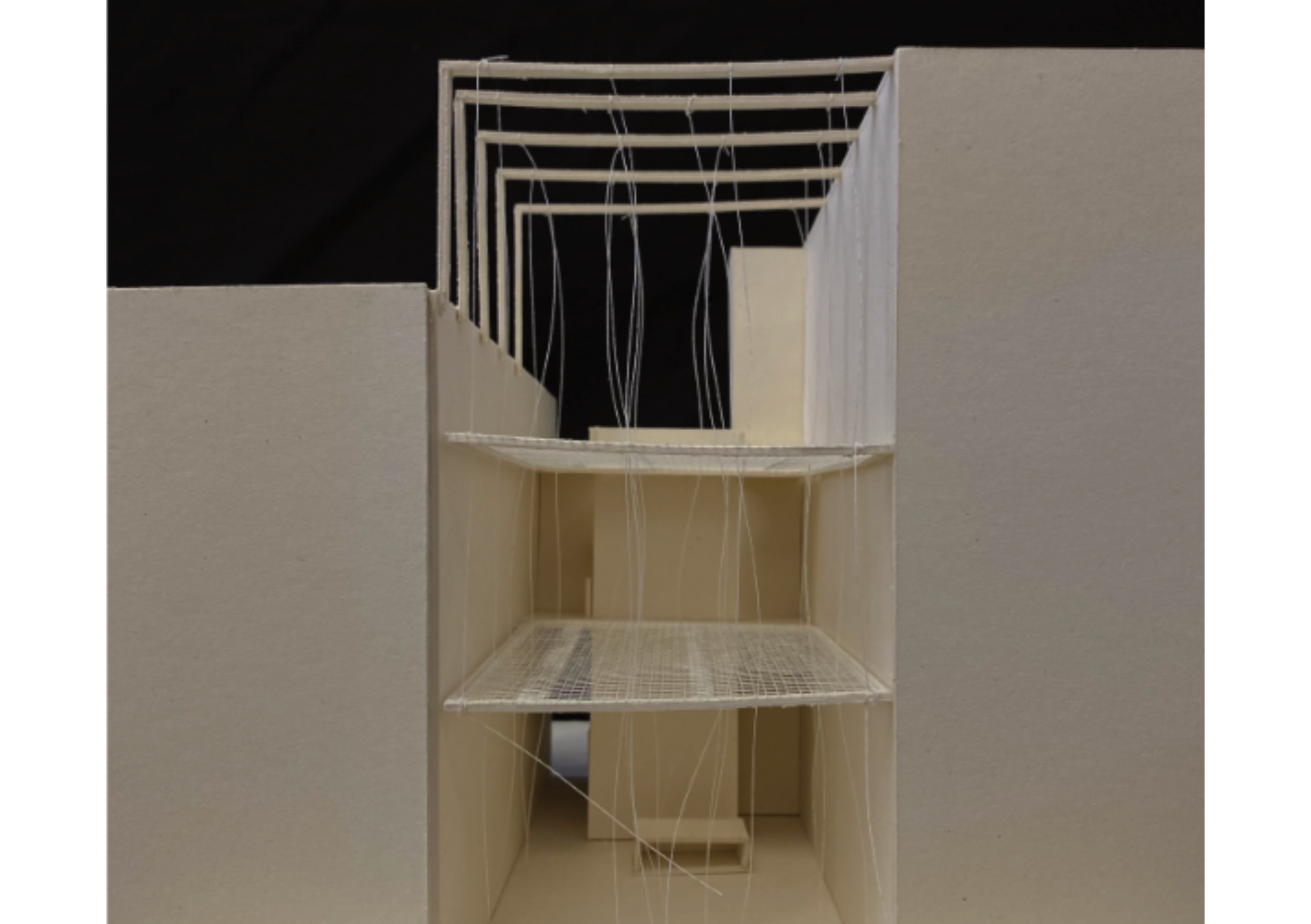

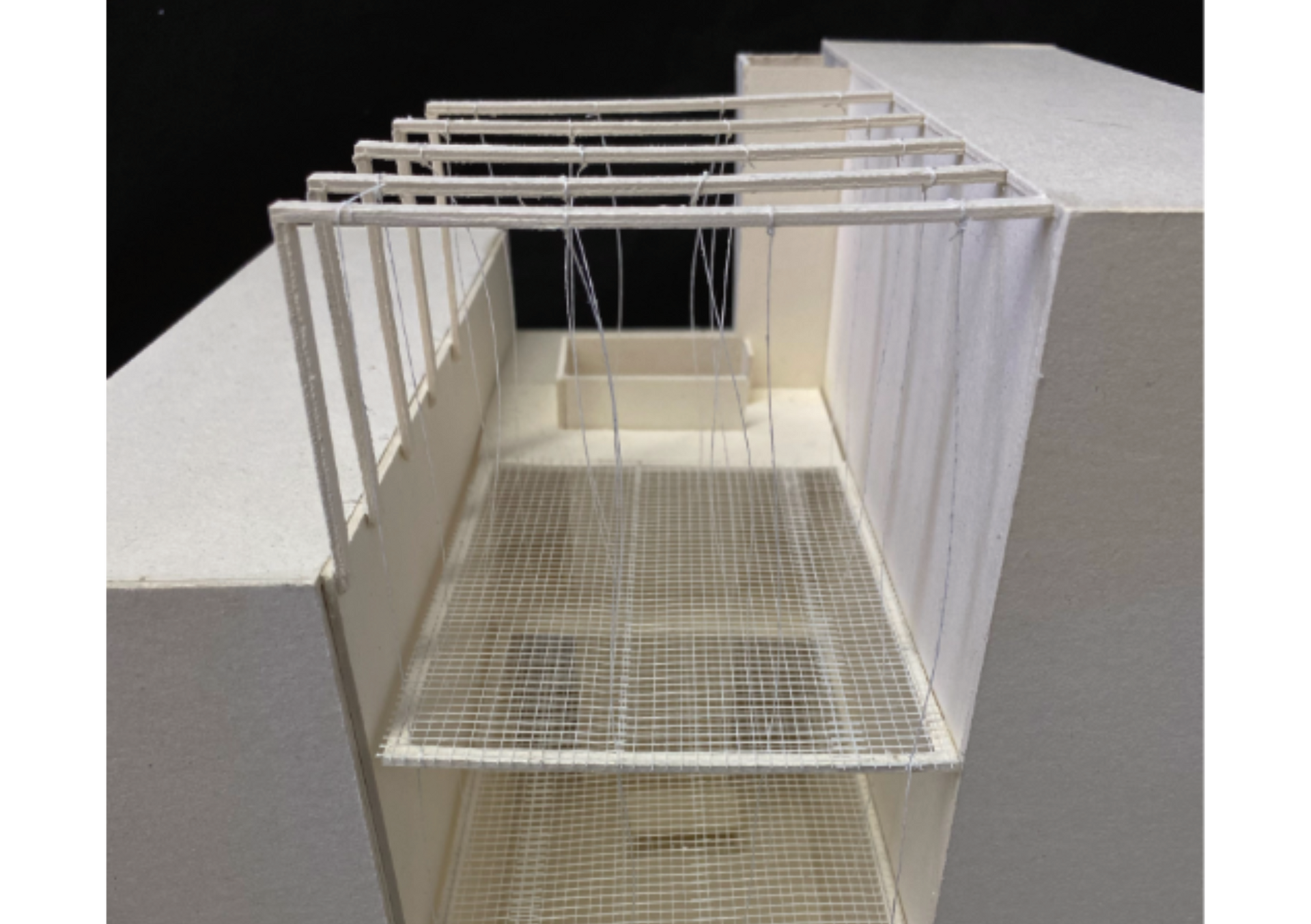

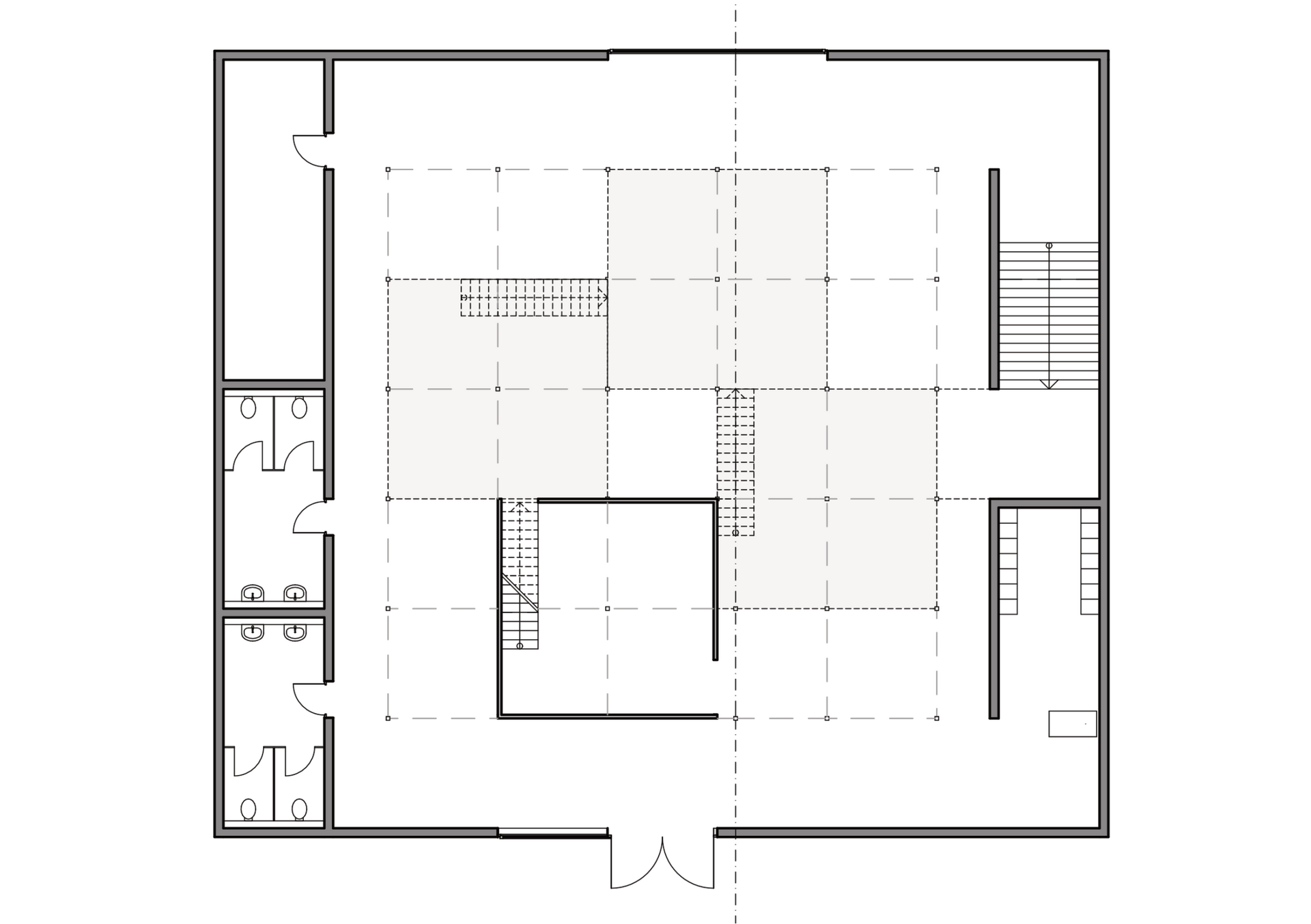

Semesterarbeit von Kyan Spänle, Sigena Kliegel, Julius Saile, Lukas Zoutendijk

Für die sechs Meter breite Baulücke wurde ein Teppichladen entworfen. Die Grundlage für die Herstellung von Teppichen ist das sorgfältige Kreuzen von mindestens zwei Fadensystemen, der Kette und dem Schuss, in einem Vorgang, der als Weben bekannt ist. Dieses grundlegende Element des Teppichs ist im gesamten Entwurf sowohl außen an der gewebten Glasfaser-Carbon-Gewebe-Fassade als auch im Inneren in Form von gewebten Strukturen zu finden. Im Innenraum unterteilen gewebte Rahmen die Raumhöhe in drei Geschosse, wodurch der Blick durch die Etagen frei bleibt. Durch gespannte Stahlseile nach oben und unten entsteht eine Art Wald aus Streben, der aus konstruktiven Gründen notwendig ist, um Modulplatten auf die horizontale Gewebestruktur in den Rahmen legen zu können. Gleichzeitig werden Teppiche je nach Ausstellung an den Seilen befestigt, die wiederum neue Räume schaffen.

Ü3: Architektur zwischen Himmel und Erde — Die Essenz bewahren

Semesterarbeit von Leonhard Straub, Jan Then, Luca Demattio

Der Entwurf der Kapelle und des Museums bindet den Bestand in das Konzept ein. So bleiben sowohl der Hochwart als auch der Aussichtspunkt bestehen und bilden mit der Kapelle ein Ensemble am höchsten Punkt der Reichenau. Die Kapelle greift den Fassadenstil und die Grundform des Hochwarts auf. Daraus resultiert ein turmartiges Duo, das perfekt in der Blickachse aus dem Museum heraus liegt. Das Dach der Kapelle senkt sich fast vollständig im Boden ab und hebt sich nur noch durch die verbleibenden Weinreben hervor, die Teil der Landschaft sind. Flügelartige Strukturen erstrecken sich auf beiden Gebäudeseiten aus dem Boden und ermöglichen somit den Blick auf den Berg hinauf.

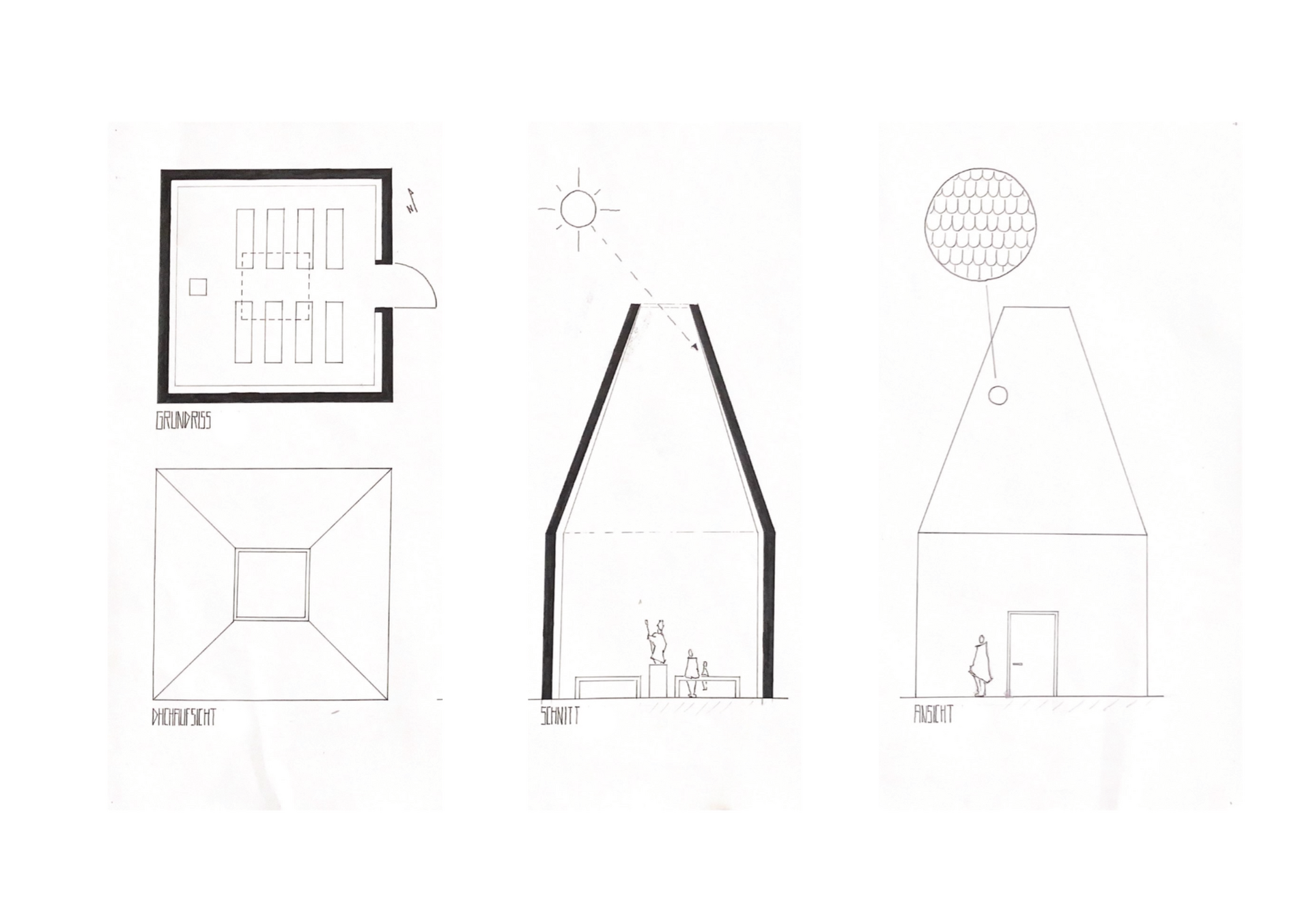

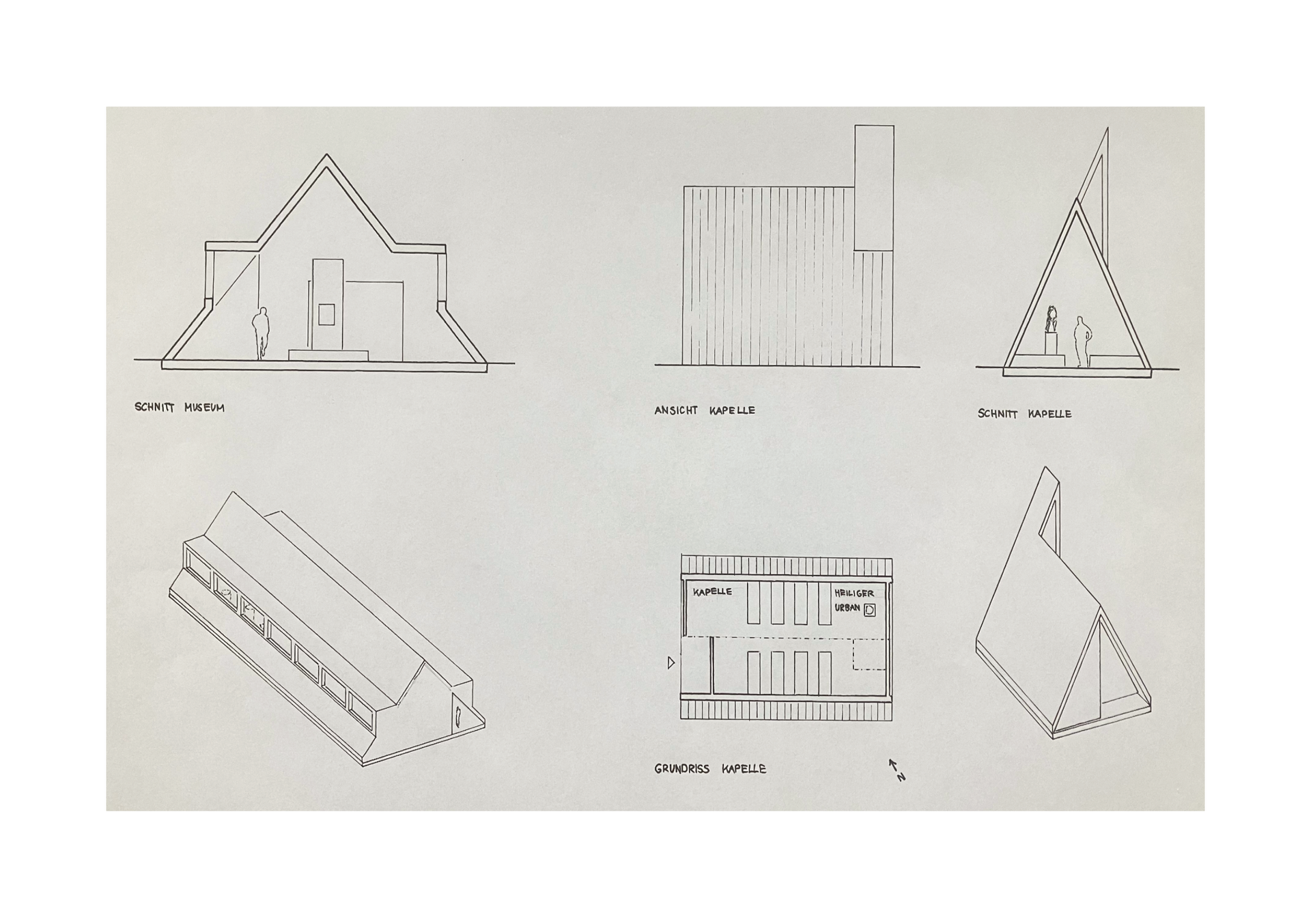

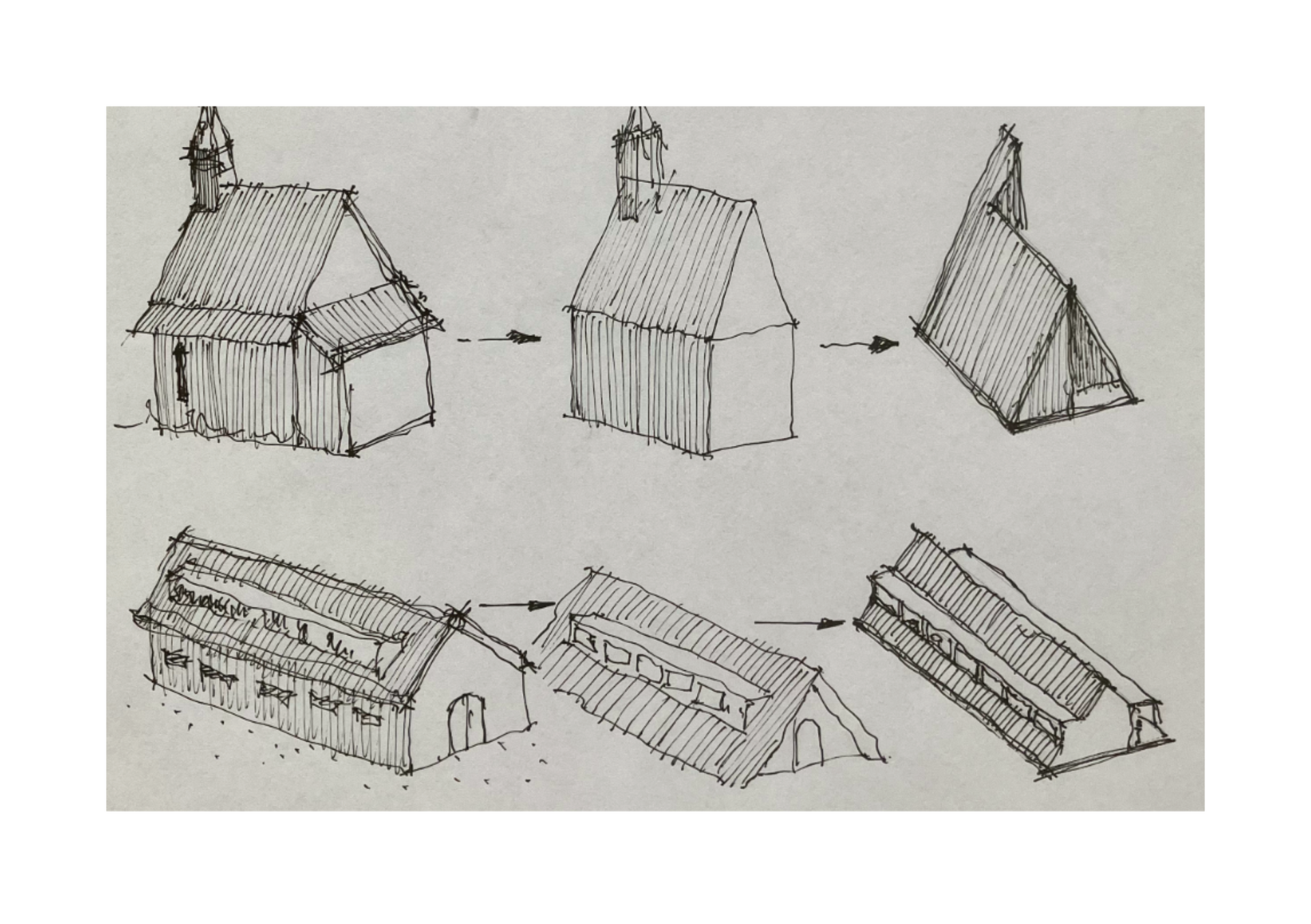

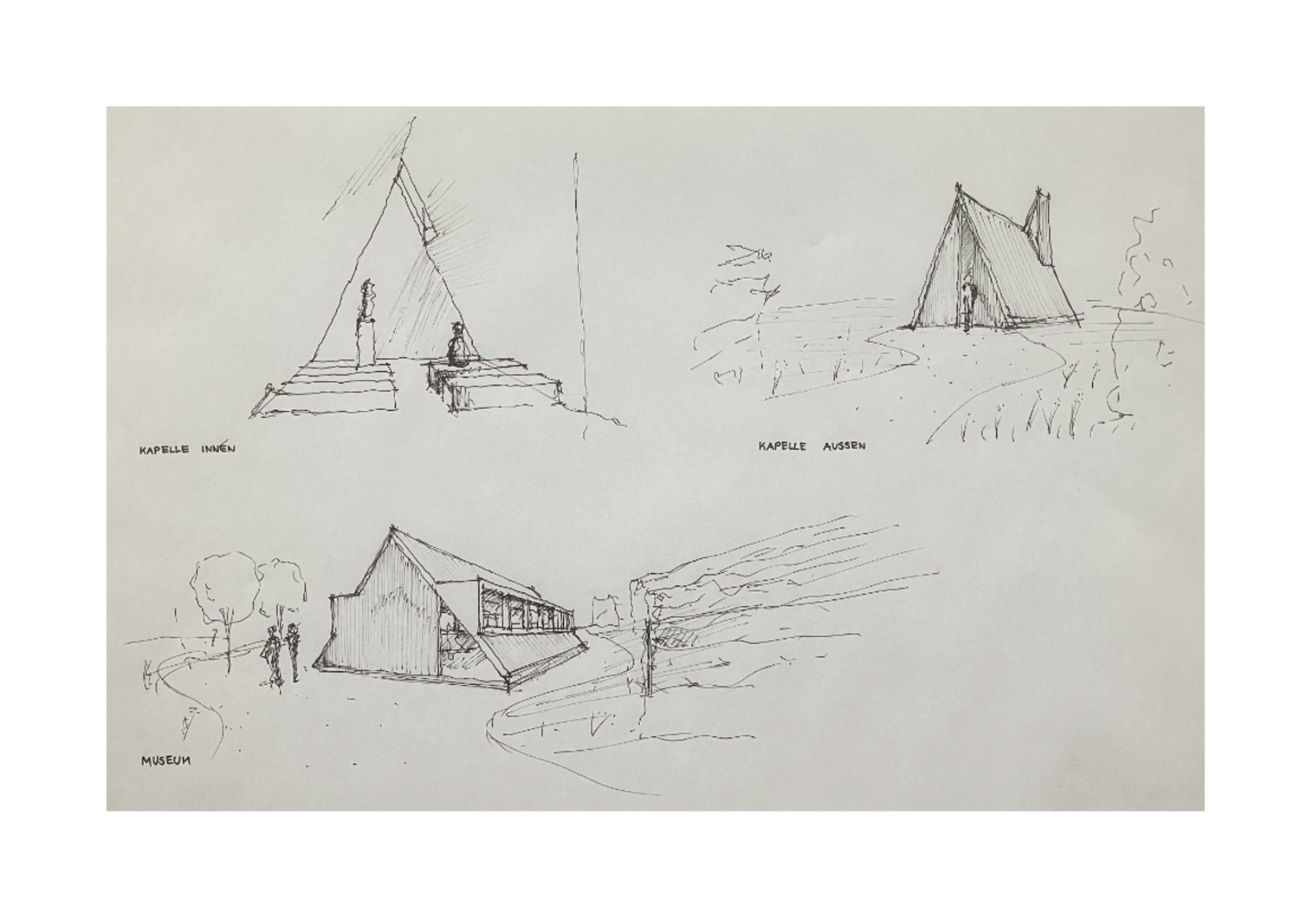

Ü3: Architektur zwischen Himmel und Erde — Hochwart Reichenau

Semesterarbeit von Lina Vögele, Marc Lüthi, Sandro Kohlert

Unsere Arbeit basiert auf folgenden Grundsätzen:

1. Rücksicht auf den historischen Kontext, insbesondere das UNESCO-Welterbe auf der Insel Reichenau.

2. Einfachheit: klare, reduzierte Formen, begrenzte Materialien und Fokus auf das Wesentliche.

3. Zeitlose Eleganz.

In der Kapelle schaffen wir einen Raum der Ruhe und Andacht, der vor sensorischer Überstimulation schützt. Im Museum setzen wir kulturelles Erbe angemessen in Szene und präsentieren es würdig. Die historischen Bautypen wurden soweit wie möglich vereinfacht. Die essenziellen Merkmale wurden minimalistisch beibehalten, um es leichter zu machen, die Funktion aus dem Erscheinungsbild abzulesen.

Gebäudelehre 2

Bauen für die Gemeinschaft

Betreut von Prof. Dominik Fiederling

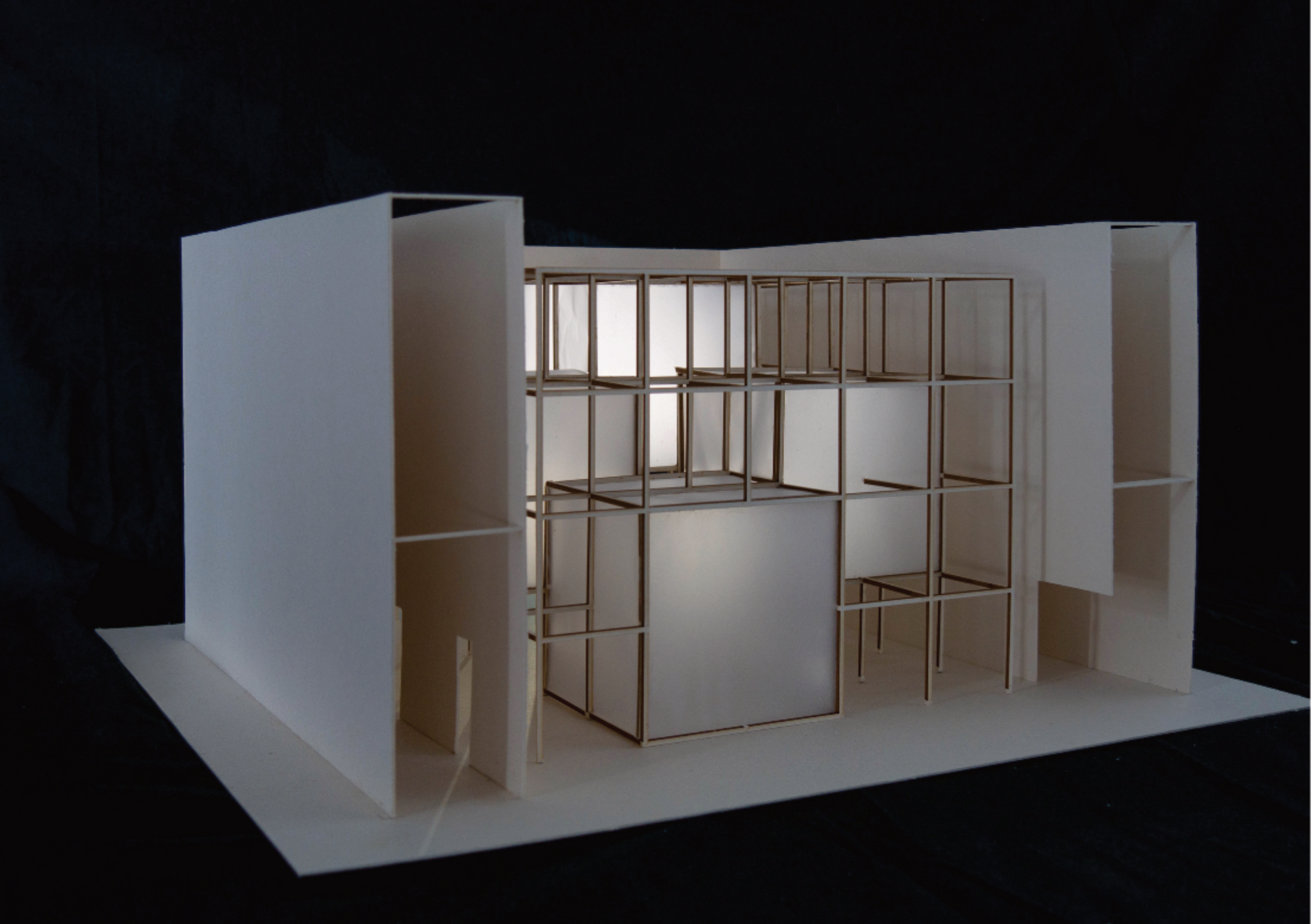

Workshop Modellfotografie: Laura Egger

Die Studierenden nahmen an zwei Workshops teil, die sich auf Gemeinschaftsbauten konzentrierten. Im ersten Workshop analysierten sie bedeutende Bauwerke der jüngeren Architekturgeschichte. Dies umfasste zeichnerische Darstellungen und vor allem die analytische Modellfotografie von Innenräumen. In einem maßstäblichen Modell wurde eine typische Innenraumsituation nachgebildet und professionell fotografiert, um Raumstruktur, Lichtführung und Materialien darzustellen. Das Ziel war es, die gestalterischen Absichten eines Projekts in einer einzigen Bildkomposition zu erfassen. Im zweiten Workshop erarbeiteten kleine Gruppen Raumprogramme für eine Bibliothek, ein Museum und eine Markthalle und setzten sie in architektonische Formen um. Dabei lag der Fokus auf funktionalen Aspekten und der Entwicklung einer einzigartigen architektonischen Identität, die Funktion, Raumstruktur, Licht und Bewegung in einer kohärenten Entwurfssprache vereinte.

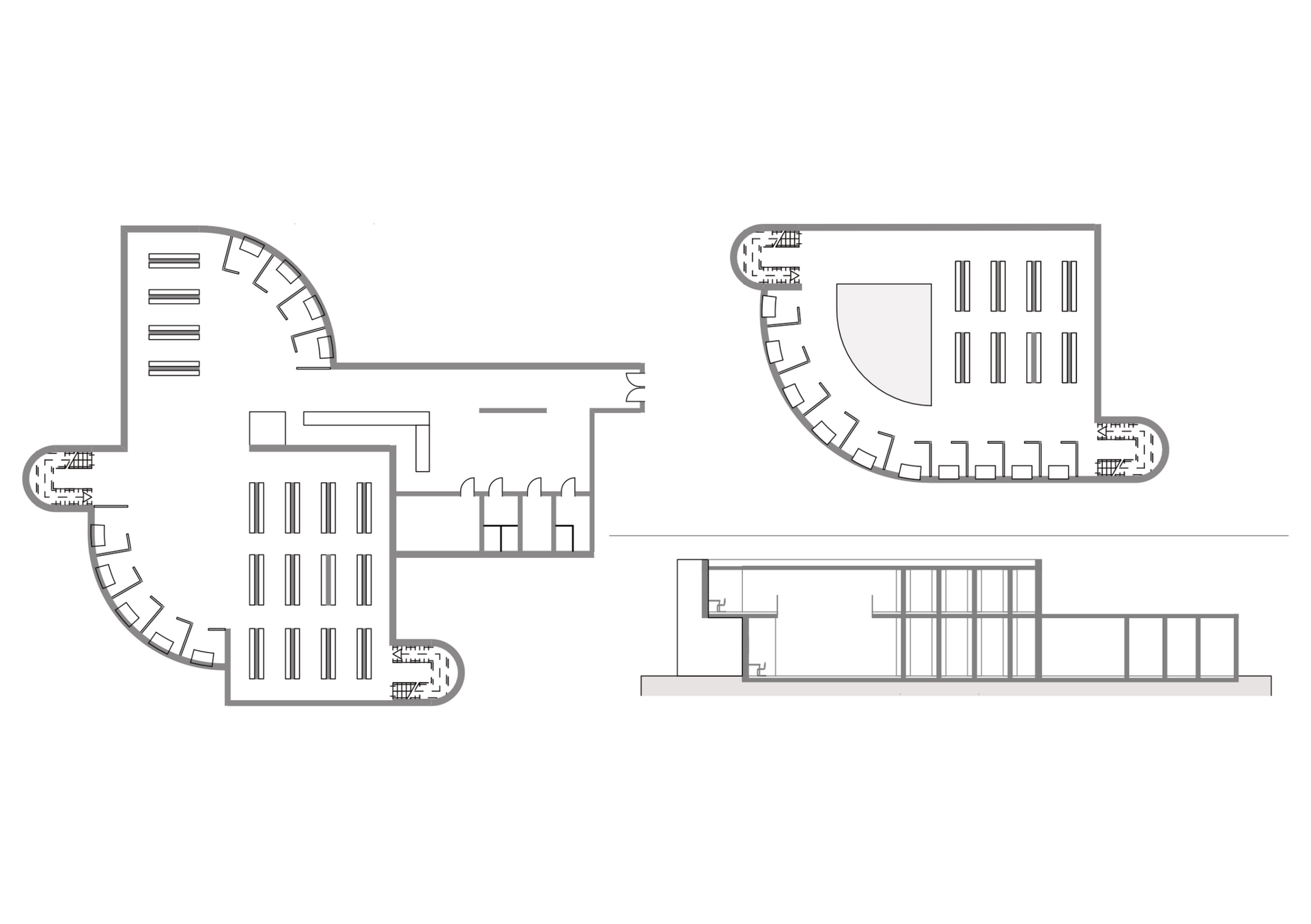

Bibliotheksgebäude

Semesterarbeit von Leonie Fien, Leonie Kromer, Leonie Rötzer, Lina Vögele

Ein kleines Museum

Semesterarbeit von Dania Kramer, Chiara Häuser, Julia Seelmeier, Rosa Freidel

Überdachte Markthalle

Semesterarbeit von Christian Knab, Juana Niederastroth, Michael Zander, Marie-Helen Schacherer

Digitale Medien 2

Betreut von Jakob Winter

Im zweiten Semester liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung digitaler Werkzeuge zur Architekturedarstellung, einschließlich 2D- und 3D-Modellierung, Layout-Gestaltung, Rendering und Fotomontagen. In praktischen Übungen erstellen die Studierenden 3D-Modelle, kreieren Fotocollagen und gestalten Visualisierungen sowie Layouts für Pläne und Präsentationen. Kleine Visualisierungsaufgaben behandeln Aspekte wie Komposition, Kommunikation und Ästhetik, wobei besonderes Augenmerk auf die Integration von Objekten in die Umgebung und die Schaffung harmonischer Bildelemente gelegt wird. Fortgeschrittene Aufgaben widmen sich der Darstellung unmöglicher Architekturen, um die Vorstellungskraft der Betrachter herauszufordern und zu begeistern. Dieses Fach fördert handwerkliche Fähigkeiten in der digitalen Architekturdarstellung.

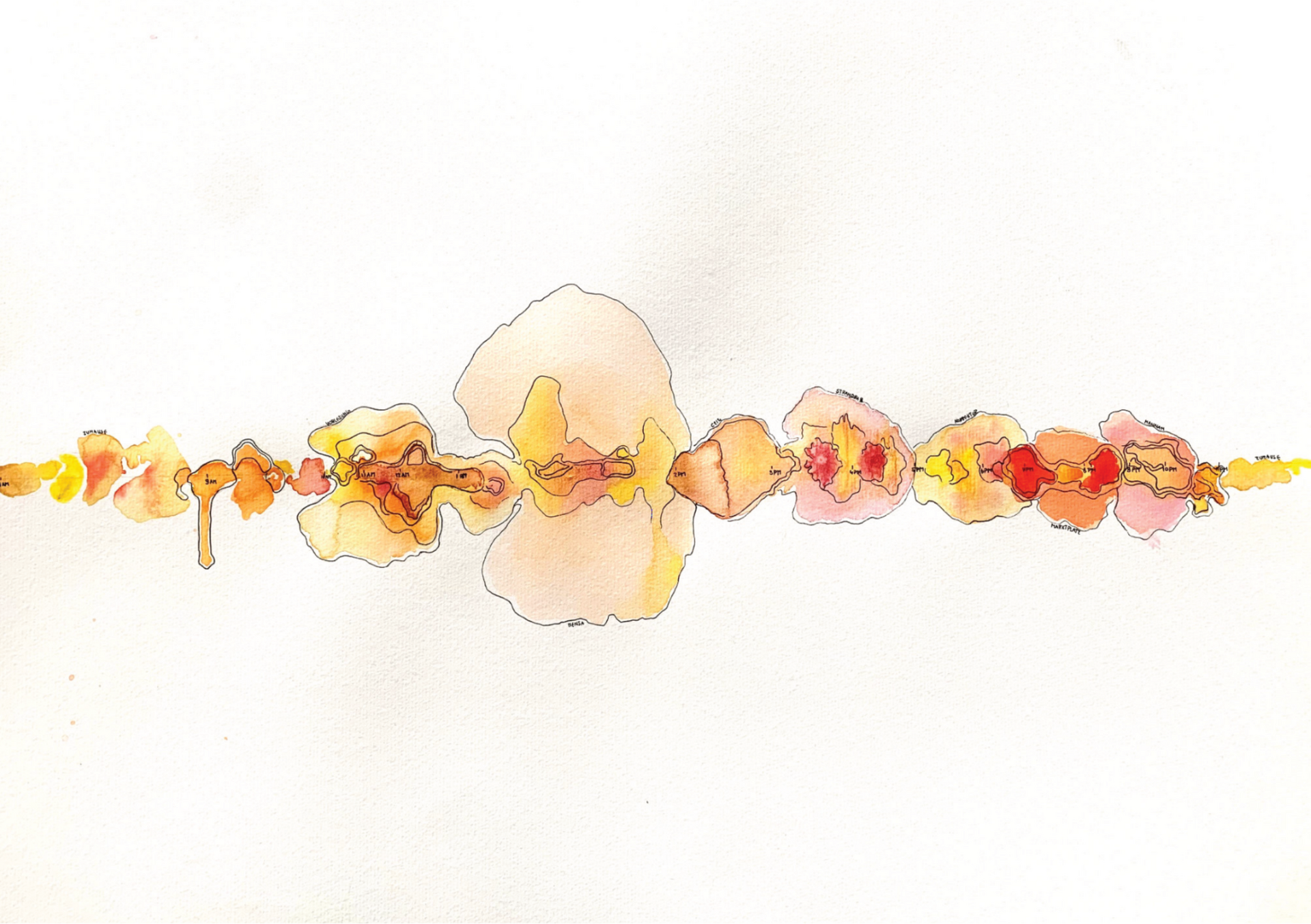

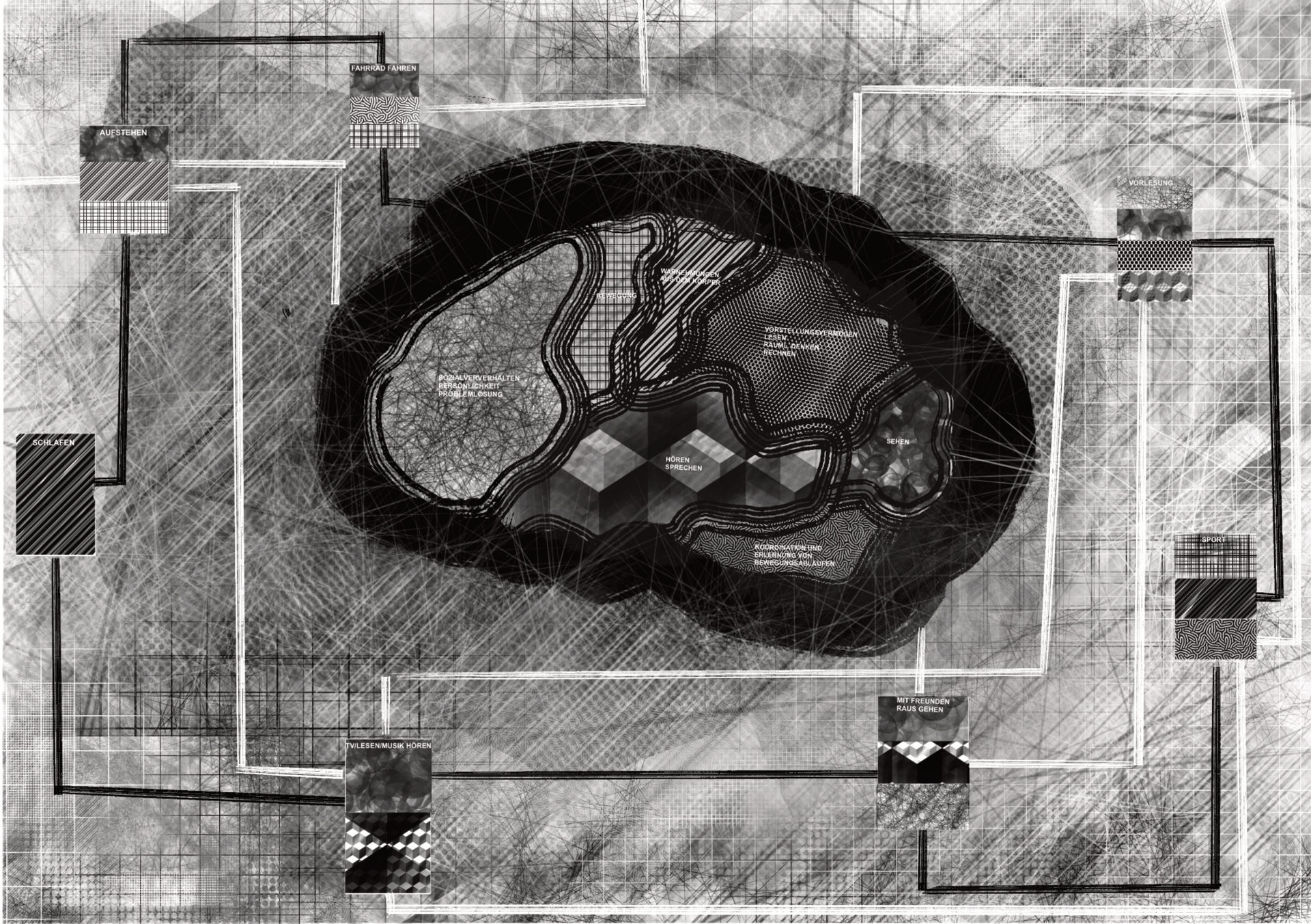

Künstlerisch Experimentelle Gestaltung 2

Alltagsnotation

Betreut von Prof. Anna Kubelík

Studierende im zweiten Semester beobachteten ihren Alltag ganz genau und fanden eine eigenständige Form diese in Notationen darzustellen.